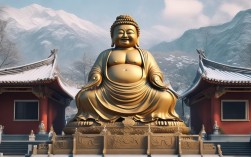

天地菩萨像是佛教艺术中承载深厚宗教文化内涵的重要造像类型,其“天地”二字不仅指向空间维度上的“沟通天地人神”,更蕴含着佛教宇宙观中对生命、自然与道德的哲思,这类造像并非单一固定形象,而是以菩萨为载体,融合天界庄严与地界坚忍的双重象征,成为信徒寄托敬畏、祈愿与道德追求的精神符号。

起源与宗教象征:从宇宙观到人格化

佛教宇宙观以“须弥山”为中心,分为欲界、色界、无色界“三界”,其中欲界包含天界(六欲天)与地界(人间、地狱、饿鬼、畜生“六道”),菩萨作为“上求佛道、下化众生”的觉者,其造像自然承担起连接天界(佛国净土)与地界(苦难人间)的使命。

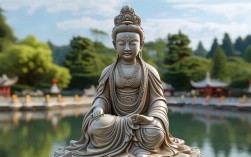

“天地菩萨像”的象征意义可拆解为“天”与“地”的双重内涵:“天”代表慈悲、智慧与超越,如观音菩萨的“慈航普度”,身放光明,象征天界的清净与救赎;“地”则代表坚忍、承载与救度,如地藏菩萨的“地狱不空,誓不成佛”,以大地般的愿力救度沉沦众生,二者结合,既体现佛教“悲智双运”的核心教义,也暗合中华文化“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”的哲学精神。

在早期佛教艺术中,天地菩萨像常以“组合造像”形式出现,如敦煌莫高窟盛唐时期的“观音地藏菩萨像”,观音手持净瓶杨柳(天界慈悲),地藏手持锡杖明珠(地界救度),分列释迦牟尼佛两侧,形成“佛菩萨共济三界”的视觉叙事,这种组合并非偶然,而是将“天”的超越性与“地”的实践性统一,暗示修行者需兼具“出世的智慧”与“入世的慈悲”。

艺术特征与地域差异:多元文化的融合表达

天地菩萨像的艺术风格随佛教传播在不同地域形成鲜明特色,其造型、材质、色彩均反映当地审美与宗教实践的融合。

(一)汉传佛教:庄严中的世俗温情

汉传天地菩萨像以“慈悲庄严”为主基调,注重“神性”与“人性”的平衡,唐代龙门石窟的卢舍那大佛(虽非严格意义上的菩萨像,但体现菩萨“觉行圆满”特质),面容丰腴饱满,眉眼低垂俯视众生,既有天界的威严,又含人间母性的温情;宋代以后,木雕、泥塑成为主流,如山西华严寺的“菩萨合十像”,衣纹流畅写实,躯体微微前倾,姿态贴近信徒,强化了“救度贴近众生”的亲切感,材质上,汉传造像多用楠木、樟木等软木,辅以彩绘与贴金,色彩以朱红、石青、石绿为主,象征天界的绚烂与地界的生机。

(二)藏传佛教:繁密中的宇宙隐喻

藏传佛教的天地菩萨像深受密教“曼陀罗”宇宙观影响,造型繁复而象征性强,西藏扎什伦布寺的“未来佛(弥勒)像”,其背光常雕刻“须弥山-日月-四大洲”的宇宙模型,头顶宝盖象征天界,莲座下伏地鬼象征降伏地界;材质以铜鎏金、银铸为主,镶嵌松石、珊瑚,色彩浓烈对比,体现密教“即身成佛”的神秘主义倾向,藏传菩萨像多手持“金刚杵”(智慧)、“莲花”(清净)等法器,通过器物组合构建“天(智慧)地(方便)不二”的宗教逻辑。

(三)南传佛教:简朴中的自然灵性

南传佛教(如云南傣族地区)的天地菩萨像受当地自然崇拜影响,风格简朴灵动,西双版纳总佛寺的“绿度母像”,以当地特有的“楠木”整雕而成,体态纤细,衣着轻薄,仅以金线勾勒衣纹,背景常雕刻菩提树、孔雀等自然元素,将“天(佛国)”与“地(自然)”融为一体,体现“众生平等、万物有灵”的生态观。

为更直观对比不同地域天地菩萨像的艺术特征,可参考下表:

| 地域流派 | 造型风格 | 代表材质 | 色彩特点 | 核心象征 |

|---|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 庄严中见温情 | 楠木、樟木、泥塑 | 朱红、石青、贴金 | 悲智双运,天人合一 |

| 藏传佛教 | 繁密中显神秘 | 铜鎏金、银铸、唐卡 | 浓烈对比(红/金/蓝) | 须弥宇宙,即身成佛 |

| 南传佛教 | 简朴中蕴灵性 | 楠木、贝叶 | 木色、金线勾勒 | 众生平等,自然共生 |

文化内涵与社会影响:从宗教符号到伦理载体

天地菩萨像的文化价值远超宗教范畴,其“天”的超越性指向道德理想,“地”的实践性指向社会伦理,共同构成传统社会的精神坐标。

在道德层面,“天”的象征赋予菩萨“至善”属性,如观音菩萨的“大慈大悲”,成为民间“劝善”的范本;《观音经》中“若复有人,受持观音名号,临命终时,一切诸业皆得消灭”的表述,使天地菩萨像成为“道德救赎”的视觉符号,推动“诸恶莫作,众善奉行”的伦理观普及。

在社会层面,“地”的承载属性强化了菩萨“救度现实苦难”的功能,明清时期江南地区的水神庙常供奉“天地水”三官(天官赐福、地官赦罪、水官解厄),地官”形象吸收地藏菩萨“救度地狱”的元素,成为民众祈求消灾解厄的精神寄托;寺庙中天地菩萨像的建造(如山西平遥双林寺的“千佛殿菩萨像”),带动了雕塑、绘画、建筑等工艺的发展,形成“宗教-艺术-社会”的良性互动。

天地菩萨像的“天地合一”思想,暗合当代“生态文明”理念,如藏传佛教“众生平等”的自然观、南传佛教“万物有灵”的生态智慧,为现代人与自然和谐相处提供了传统文化资源。

当代价值:传统的活化与传承

在现代社会,天地菩萨像作为文化遗产,其价值正从“宗教崇拜”转向“文化认同”与“审美教育”,敦煌研究院通过数字化技术复原壁画中的天地菩萨像,让公众感受“丝路佛教艺术”的融合之美;福建莆田的木雕艺人将传统菩萨像与现代设计结合,创作出兼具“古典韵味”与“生活气息”的艺术品,走进博物馆与寻常百姓家,这种“创造性转化”,既守护了文化根脉,也让古老的造像艺术焕发新生。

相关问答FAQs

问题1:天地菩萨像与普通菩萨像的主要区别是什么?

解答:普通菩萨像侧重单一教义或职能,如文殊菩萨象征“智慧”,普贤菩萨象征“行愿”,其形象围绕特定主题设计;天地菩萨像则强调“沟通天地”的宇宙观,常通过“天界元素”(如宝盖、飞天、光明)与“地界元素”(如莲座、地鬼、山石)的组合,体现“悲智双运”“天人合一”的宗教哲学,其视觉叙事更具宇宙象征性与哲学深度。

问题2:地藏菩萨为何常被称作“大愿地藏”,其像中的“地”象征意义是什么?

解答:“大愿”源于地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提”的宏愿,体现“为救度众生永不退转”的坚定决心,其像中的“地”象征有三层:一是“坚忍如大地”,喻菩萨愿力如大地般不可动摇;二是“承载如大地”,指菩萨承载救度众生的重任;三是“生长如大地”,象征众生在菩萨愿力中离苦得乐、趋向觉悟,地藏菩萨像常以“结跏趺坐”坐于莲台或岩石上,手持锡杖(破无明)与明珠(引智慧),强化“地”的坚忍与救度内涵。