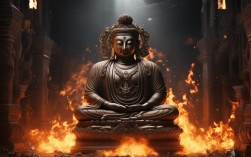

在佛教体系中,供养菩萨是表达对佛、法、僧三宝恭敬与感恩的重要象征,通过外在的供养行为(如供花、供香、供灯等)实践布施、持戒、忍辱等六度法门,积累福德资粮。“八内外供养菩萨”是密教及部分显教经典中记载的八位象征内外供养的菩萨,他们分别代表内在修行的智慧、慈悲等品质,以及外在护持的布施、利他等行动,共同构成佛教修行中“自利利他”的完整次第。

内供养菩萨通常指围绕佛陀身边,象征内在修行核心的四位菩萨,代表行者通过观照内心、开发智慧与慈悲,达成自我净化与觉悟;外供养菩萨则位于佛殿外围,象征对外的护持与度化,体现将内在觉悟延伸至利益众生的实践,二者相辅相成,构成佛教“悲智双运”的修行体系。

内供养菩萨:内在修行的核心力量

内供养菩萨以智慧为体、慈悲为用,引导行者向内观照,断除无明烦恼,成就清净自性。

-

文殊师利菩萨:又称“妙吉祥菩萨”,代表大智慧。《文殊师利般若经》载,其以智慧剑斩断烦恼根,象征般若空性之智,作为内供养之首,文殊菩萨教导行者以智慧观照诸法实相,破除我执与法执,是“开悟”的根本象征,其手持智慧剑,代表智慧能断无明;身骑青狮,象征智慧威猛,能降伏心猿意马。

-

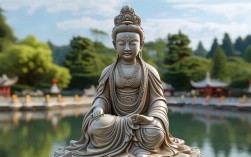

观世音菩萨:以大悲闻名,代表“无缘大慈,同体大悲”。《法华经·观世音菩萨普门品》称其“寻声救苦”,无论众生以何种方式祈求,皆能寻声而至,拔除苦厄,内供养中,观音菩萨象征慈悲的实践,教导行者以慈悲心观照众生苦乐,生起同体大悲,是“慈悲”的圆满体现,其手持净瓶与杨柳枝,象征以甘露法水滋润众生枯心。

-

普贤菩萨:以大行著称,代表“行愿”的实践。《华严经》中,普贤菩萨以“十大愿王”导归极乐,象征“理无不行,行无不理”的圆融境界,内供养中,普贤菩萨代表将智慧与慈悲落实于行动,教导行者“恒顺众生,随喜功德”,在日常生活中践行菩萨道,其坐六牙白象,象征六度波罗蜜的威神力,能调伏众生烦恼。

-

弥勒菩萨:象征“欢喜”与“的觉悟。《弥勒上生经》《弥勒下生经》载,其现为一生补处菩萨,将于未来降生成佛,龙华三会度众生,内供养中,弥勒菩萨代表修行中的“安忍”与“欢喜”,教导行者以欢喜心面对顺逆境界,积累福德资粮,成就未来佛果,其常作“布袋和尚”形象,象征“量大福大”,以包容心容纳一切。

外供养菩萨:外在护持的度化力量

外供养菩萨以护持正法、度化众生为己任,象征行者将内在觉悟转化为利他行动,是“悲智双运”的外在体现。

-

金刚手菩萨:又称“执金刚菩萨”,象征“护法”的威神力。《金刚顶经》载其为佛陀的“秘密主”,手持金刚杵,能摧破一切烦恼障、所知障,护持佛法久住,外供养中,金刚手菩萨代表对正法的护持,教导行者以坚定心守护佛法僧三宝,不为外魔所扰。

-

地藏菩萨:以“地狱不空,誓不成佛”的大愿闻名,《地藏十轮经》称其“安忍不动,犹如大地”,象征“大愿”的实践,外供养中,地藏菩萨代表对苦难众生的救度,教导行者以大愿力深入地狱、饿鬼等恶道,拔除众生痛苦,是“利他”的极致体现,其手持锡杖与如意宝珠,象征以智慧照破黑暗,以福德满足众生愿求。

-

虚空藏菩萨:象征“福慧”的圆满。《虚空藏菩萨经》载其“如虚空般广大”,能赐予众生无量智慧与福德,是“福慧双修”的典范,外供养中,虚空藏菩萨代表对众生的布施,教导行者以“空性”智慧行布施,三轮体空,不执着于相,从而积累无量福德资粮,其手持莲花与宝珠,象征清净心与如意果。

-

药上菩萨:与药王菩萨常并称,象征“除病”与“说法”。《药上菩萨经》载其能治愈众生身、心二病,以法药为众生说法,断除烦恼病,外供养中,药上菩萨代表以法药度化众生,教导行者以佛法为药,治愈众生的贪、嗔、痴三毒,是“说法度生”的象征,其手持药树或药袋,象征法药能治众生心病。

八内外供养菩萨简表

| 类别 | 菩萨名称 | 象征意义 | 核心经典 | 手持法器/特征 |

|---|---|---|---|---|

| 内供养 | 文殊师利菩萨 | 大智慧 | 《文殊师利般若经》 | 智慧剑、青狮 |

| 内供养 | 观世音菩萨 | 大悲 | 《法华经·普门品》 | 净瓶、杨柳枝 |

| 内供养 | 普贤菩萨 | 大行 | 《华严经》 | 六牙白象、如意 |

| 内供养 | 弥勒菩萨 | 欢喜大愿 | 《弥勒上下生经》 | 布袋、莲华座 |

| 外供养 | 金刚手菩萨 | 护法 | 《金刚顶经》 | 金刚杵、金刚索 |

| 外供养 | 地藏菩萨 | 大愿救度 | 《地藏十轮经》 | 锡杖、如意宝珠 |

| 外供养 | 虚空藏菩萨 | 福慧圆满 | 《虚空藏菩萨经》 | 莲花、宝珠 |

| 外供养 | 药上菩萨 | 法药说法 | 《药上菩萨经》 | 药树、药袋 |

相关问答FAQs

Q1:八内外供养菩萨与佛教“四大菩萨”(文殊、观音、普贤、地藏)有何区别?

A:八内外供养菩萨与四大菩萨在象征意义上有重叠,但分类逻辑不同,四大菩萨是佛教中普遍信仰的四大菩萨,分别代表“智慧(文殊)”“慈悲(观音)”“行愿(普贤)”“大愿(地藏)”,侧重于修行核心品质的圆满;而八内外供养菩萨则从“内外修行次第”划分,内四位(文殊、观音、普贤、弥勒)侧重内在觉悟的智慧、慈悲、行愿与欢喜,外四位(金刚手、地藏、虚空藏、药上)侧重外在护持的护法、救度、布施与说法,更强调“自利利他”的实践结构,八大菩萨包含金刚手、虚空藏、药上等四大菩萨未涵盖的菩萨,体现密教体系中护法与度化的多元面向。

Q2:供养八内外菩萨在修行中有何实际意义?

A:供养八内外菩萨不仅是外在的礼仪行为,更是内在修观的观想实践,从修行次第看,内供养菩萨引导行者向内开发智慧(文殊)、慈悲(观音)、行愿(普贤)、欢喜(弥勒),断除烦恼,成就清净自性;外供养菩萨则引导行者将内在觉悟转化为护持正法(金刚手)、救度众生(地藏)、布施福德(虚空藏)、说法除病(药上)的利他行动,通过观想与供养,行者能将“悲智双运”的佛法义理融入身心,积累福德资粮,消除业障,最终成就菩萨道,供养行为本身也是对治贪嗔痴的修行,通过“舍”的实践(如供花象征无常,供香象征戒定真香),培养无我利他的菩提心。