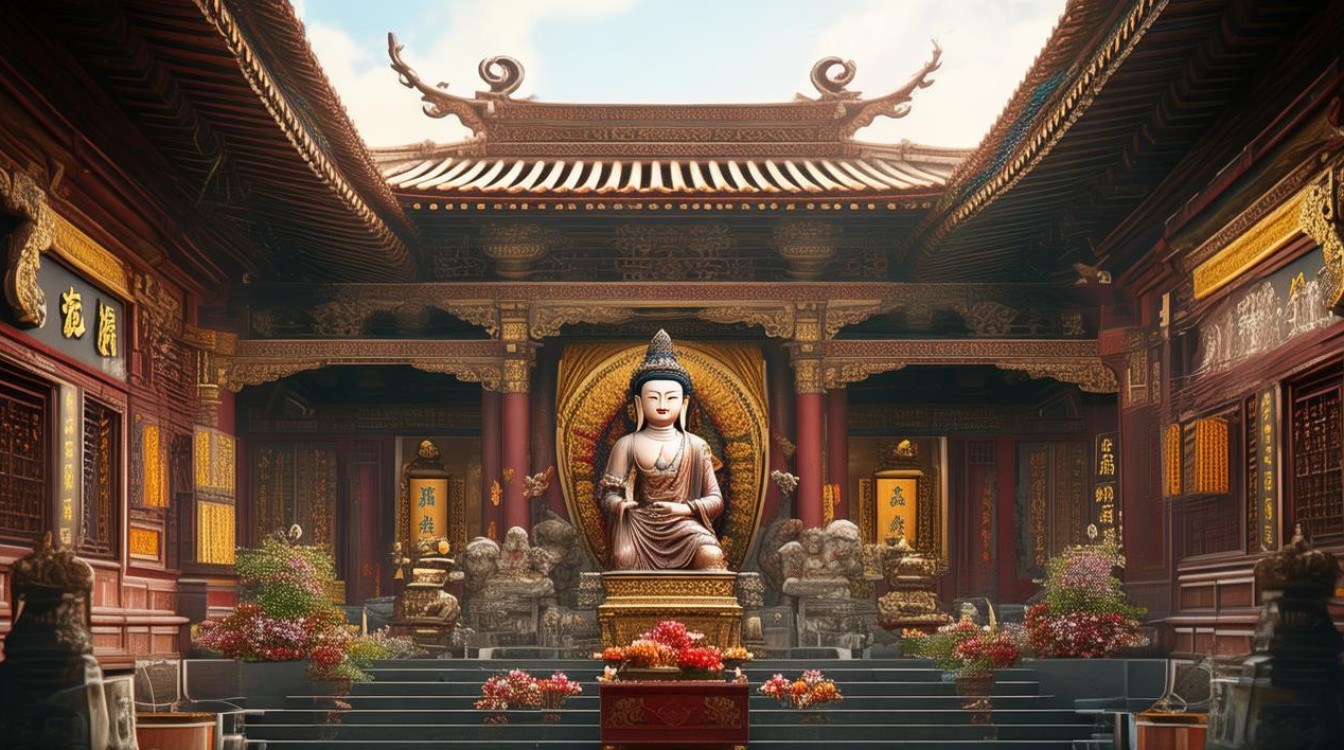

宁波药王菩萨殿坐落于宁波市海曙区月湖历史文化街区核心区域,背倚林木葱郁的月湖公园,面临青石板铺就的街巷,是一座承载着千年信仰与中医药文化底蕴的古老道场,作为浙东地区供奉药王菩萨的重要场所,它不仅以庄严的宗教氛围吸引着四方信众,更以“佛医同源”的文化特质,成为宁波历史记忆中不可或缺的一环,诉说着“祛病消灾、护佑安康”的人文祈愿。

药王菩萨殿的历史可追溯至南宋年间,彼时,宁波作为海上丝绸之路的重要港口,商贸繁荣、人口云集,加之江南气候湿热,疫病时有发生,民众对健康庇护的渴望尤为强烈,为感念佛门药师“除人类病,令身心安乐”的宏愿,当地信众集资建殿,初名“药师院”,专供药师佛,元代因战火损毁,明洪武年间重建时,正式更名为“药王菩萨殿”,并在殿内增祀“药王”孙思邈等名医塑像,形成“佛神共祀”的独特格局,清代乾隆、光绪两度大修,现存建筑多为清代中期遗存,飞檐翘角、黛瓦粉墙,尽显浙东传统建筑的清雅古朴。

殿宇整体布局严谨,遵循中轴对称制式,依次为山门、天王殿、药王殿(正殿)及藏经楼,两侧以厢房、碑廊相连,形成三进院落的封闭式空间,为清晰展现其建筑特色与文化符号,可参考下表:

| 建筑部分 | 特色描述 |

|---|---|

| 山门 | 硬山顶式,门额嵌“药王菩萨殿”青石匾,字体为清代榜书,苍劲有力,两侧楹联“法雨滋千户,慈云庇万家”,既赞佛法普照,亦寓护佑安康之意。 |

| 天王殿 | 面阔三间,进深两间,供奉弥勒佛、韦驮菩萨及四大天王像,梁枋彩绘以“二十四孝”与“百草仙翁”故事为主题,神农尝草”“李时珍采药”等图案,巧妙融合了儒孝文化与中医药元素。 |

| 药王殿 | 殿宇高大,歇山顶式,占地约200平方米,正中供奉药师佛木雕坐像,高5.2米,法相庄严,两侧为十二药叉神将立像,殿内东、西两侧分列孙思邈、扁鹊、张仲景、李时珍等十大名医塑像,像前设木质药签箱,内置药签百余支,传承至今。 |

| 藏经楼 | 硬山顶二层,原藏佛教典籍与医书,现存清同治刻本《本草纲目》《外科正宗》等医籍残卷,以及清代碑刻两方,记载了殿宇修缮史与信众捐资名录,为研究宁波民间信仰与慈善史提供了珍贵史料。 |

作为佛医文化的融合之地,药王菩萨殿的功能远超宗教范畴,历史上,每逢疫病流行,僧众会设坛诵《药师经》,并施舍“神曲”“平安散”等防疫药丸;每月初一、十五,信众络绎不绝,除焚香祈福外,更求取药签,按签文中的药方或调理建议调理身体,这种“以医载道,以道医人”的传统,使殿宇成为连接世俗信仰与日常生活的纽带,也让中医药文化在民间代代相传,殿内仍保留着“求药签”“点平安灯”等习俗,年轻一代在此不仅能感受宗教的庄严,更能触摸到传统中医药的智慧脉搏。

历经沧桑,药王菩萨殿于1980年经修复后重新开放,现为宁波市文物保护单位,殿内定期举办“中医药文化沙龙”“药王诞辰庙会”等活动,通过讲座、展览、义诊等形式,让古老信仰与现代生活对话,漫步于此,香烟缭绕中,木鱼声与药香交织,仿佛穿越千年,依然能听见古人对健康的祈愿,看见中医药文化在时光长河中的生生不息。

FAQs

-

宁波药王菩萨殿的药签是否具有医疗作用?

药签是古代民间将中医药理论与佛教信仰结合的文化产物,签文多为中医经典方剂(如“六味地黄丸”“逍遥散”)或养生调理建议,如“饮食有节,起居有常”“忌食生冷,静养心神”等,它不具备现代医学意义上的治疗作用,更多是承载着人们对健康的心理慰藉与文化认同,使用药签时,应理性看待,若身体不适,建议及时就医。

-

药王菩萨殿与宁波其他寺庙相比,有哪些独特文化价值?

其独特性在于“佛医融合”的主题:一是宗教功能上,以药师佛为核心,同时供奉孙思邈等名医,形成“佛神共祀”体系,体现“医乃仁术”与佛教慈悲精神的深度契合;二是文化载体上,建筑彩绘、藏经、药签等均融入中医药元素,如百草图案、医籍刻本、药签文化等,使其成为宁波中医药文化的“活态博物馆”,而非单纯的宗教场所,这在浙东地区寺庙中极为罕见。