古文殊菩萨寺坐落于中国佛教四大名山之首的五台山台怀镇中心,背倚黛螺顶,面临清水河,是五台山历史最悠久、地位最显赫的文殊菩萨道场之一,寺院始建于北魏孝文帝时期(约公元471-499年),历经唐、宋、明、清历代修缮与扩建,现存建筑以明代风格为主,融合了汉传佛教与藏传佛教艺术特色,现为全国重点文物保护单位,每年吸引数十万海内外信众与游客前来朝圣观光。

作为文殊菩萨的根本道场,古文殊寺在佛教史上具有重要地位,文殊菩萨象征般若智慧,与观音菩萨的慈悲、普贤菩萨的行愿共同构成“华严三圣”,而古文殊寺正是供奉“大智文殊”的核心场所,据《清凉山志》记载,唐代高僧澄观国师曾驻锡于此,撰写《华严经疏》,奠定五台山作为“智慧文殊”圣地的理论基础;明代万历年间,慈圣皇太后出资重修寺院,赐名“大文殊寺”,并敕建寺前“文殊寺”石坊,至今仍为寺院标志性建筑。

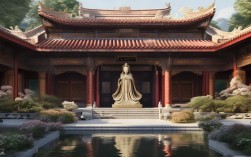

寺院建筑群依山而建,整体布局呈中轴对称,由山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、文殊殿、藏经阁等组成,占地面积约2万平方米,各殿宇错落有致,飞檐翘角,雕梁画栋,既保留了明代官式建筑的恢弘大气,又融入了五台山地域特有的“佛殿僧舍”布局特色,文殊殿是寺院的灵魂所在,殿内供奉着五台山最大的文殊菩萨鎏金像,高约7米,面容庄严,结跏趺坐于莲花座上,两侧侍立狮奴与善财童子,佛像背后为“五方文殊”壁画,象征文殊菩萨的智慧遍及十方,殿内梁枋上保存有明代彩绘,内容为佛教故事与山水图案,色彩历经数百年仍鲜艳如初,具有极高的艺术价值。

寺内还珍藏着大量文物,其中以“康熙御笔”匾额、“贝叶经”和“明代铜钟”最为著名,康熙皇帝曾五朝巡礼五台山,古文殊寺为其必到之处,殿内“真如自在”匾额为其亲题,笔力遒劲,彰显帝王对佛教的虔诚,藏经阁内供奉的贝叶经,系明代高僧从印度请回,用梵文书写于贝叶之上,历经千年风雨仍保存完好,被视为佛教珍宝,寺院东侧的“文殊发塔”,相传为文殊菩萨显圣时遗留的头发所建,塔高约10米,七级八角,塔身镶嵌着100多尊小佛像,是五台山著名的“吉祥祈福”圣地。

在文化内涵上,古文殊寺不仅是佛教信仰的载体,更是多元文化交融的见证,唐代以来,寺院成为汉藏佛教交流的重要平台,清代时,乾隆皇帝曾敕令在寺内设立“汉藏僧学院”,培养汉藏双语佛学人才;寺内壁画既有汉传佛教的“水陆画”,也有藏传佛教的“唐卡”,风格独特,体现了汉藏艺术的融合,每年农历四月初八“浴佛节”和六月十五“文殊菩萨圣诞”,寺院都会举行盛大法会,信众云集,诵经声不绝于耳,场面庄严而热烈。

古文殊寺在保护文物的基础上,积极开展佛教文化研究与传播,定期举办“文殊智慧论坛”“佛教艺术展览”等活动,让古老的寺院焕发新的生机,它不仅是佛教信徒心中的智慧圣地,更是中华优秀传统文化的重要符号,向世界展现着中国佛教的博大精深与包容并蓄。

相关问答FAQs

Q1:古文殊寺与其他五台山文殊菩萨道场(如殊像寺、菩萨顶)有何区别?

A:古文殊寺作为五台山最早的文殊道场之一,核心特色在于“根本道场”地位——它不仅是文殊菩萨显圣的记载地(如文殊发塔),更是历代高僧研习“文殊智慧”的核心场所,相比殊像寺(以“文殊骑狮”造像闻名)和菩萨顶(清代皇家寺院,藏传佛教风格),古文殊寺更侧重汉传佛教文化传承,建筑以明代官式为主,融合了儒释三教文化元素,且寺内“五方文殊”壁画与贝叶经等文物具有独特的历史与艺术价值,是理解五台山“智慧文殊”信仰本源的重要载体。

Q2:古文殊寺的“文殊发塔”有何传说?

A:文殊发塔位于寺院东侧,相传始建于唐代,据《清凉山志》记载,唐代一位印度高僧朝礼五台山时,见文殊菩萨显圣,身放光明,并留下一缕头发,高僧将头发珍藏,后建塔供奉,故名“文殊发塔”,塔身呈七级八角,塔刹为铜质宝顶,塔身镶嵌108尊小佛像,象征文殊菩萨的108种智慧,民间传说,抚摸塔身或绕塔三周,可增长智慧、消除烦恼,因此塔前常年信众云集,香火鼎盛。