佛教关于自由的阐释,并非指向世俗意义上的随心所欲或外在条件的不受限,而是直指生命最核心的解脱——从烦恼、执着与无明的束缚中解脱出来,实现内心的究竟自在与安宁,这种自由观建立在缘起性空的智慧之上,通过修心断障、破除我执,最终达到“涅槃寂静”的境界,是对生命本质深刻洞察后的终极追求。

从本质上看,佛教认为一切众生的“不自由”,根源在于内心的“三毒”——贪、嗔、痴,贪是对顺境的执着,渴求永恒占有,却不知万物迁流,执着本身即是枷锁;嗔是对逆境的排斥,厌恶痛苦,却不知痛苦多由自身心念招感,嗔恨心只会让内心更加焦灼;痴则是对事物真相的无明,不明缘起性空的道理,将“五蕴和合”的假我认作实有,在“我执”的驱动下,不断造作恶业,陷入生死轮回的苦海,佛教的自由,首先是对治三毒,破除我执,让心从对“有”的执着中解脱出来。

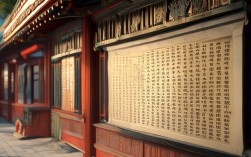

实现这种自由,需要依循“八正道”的实践路径,八正道包括正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定,是一个从智慧到行动、从理路到心性的完整修行体系,正见是根本,即明了缘起性空、因果不虚的真理,这是破除无明的起点;正思维是以正见为基础,远离贪欲、嗔恨、害人的心念,培养无贪、无嗔、无痴的善心;正语、正业、正命则是将内心的觉悟落实于言行,不妄语、不两舌、不恶口、不绮语,不杀生、不偷盗、不邪淫,以正当的职业谋生,避免伤害自他;正精进是努力断恶修善,保持精进的道心;正念是时刻觉照心念,不随烦恼转;正定是通过禅修让心专注澄明,最终开发内在的智慧,照见实相,通过八正道的次第修行,众生逐步剥离烦恼的尘垢,让本具的清净佛性(自由心性)显发。

佛教的自由境界,在不同修行阶段有不同的体现,初学者通过持戒,能获得“世间自由”,比如持不杀生戒,远离杀生的恶果,内心获得安宁;通过修定,能得“禅定自由”,在定中超越感官欲望的干扰,体验内心的轻安与喜悦;而究竟的自由,是“涅槃自由”,即阿罗汉、菩萨、佛陀所证的境界——断尽一切烦恼障(阿罗汉)所知障(菩萨),彻底超越生死轮回,达到“无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃”的状态,在这种境界中,心不再被外境所转,不执着于“有”(快乐、名利),也不执着于“空”(苦、空、无常、无我),而是随缘应物,悲智双运,既有“应无所住而生其心”的洒脱,又有“地狱不空,誓不成佛”的担当,是真正的“大自在”。

为了更清晰地对比世俗自由与佛教自由的差异,可参考下表:

| 维度 | 世俗自由 | 佛教自由 |

|---|---|---|

| 定义基础 | 外在条件不受限(如权利、财富) | 内心烦恼断除(智慧与觉悟) |

| 追求目标 | 满足欲望,实现个体意志 | 超脱轮回,究竟解脱与自在 |

| 实现方式 | 改变外部环境,争夺资源 | 修心断障,破除我执,开发智慧 |

| 最终境界 | 相对自由(仍受无常、业力束缚) | 究竟自由(涅槃无漏,大自在) |

佛教的自由观,并非消极避世,而是积极入世的智慧,它承认现实世界的不完美,但不逃避痛苦,而是通过觉悟内心的力量,转化烦恼为道用,在无常中安住当下,在利他中圆满自性,正如《心经》所言“心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖”,真正的自由,是心不被外境所缚,不被烦恼所困,最终达到“行亦禅,坐亦禅,语默动静体安然”的生命境界。

相关问答FAQs

Q1:佛教追求的“自由”是否意味着消极避世,不参与社会生活?

A1:并非如此,佛教的自由是内心的觉悟与解脱,而非对外在责任的逃避,相反,佛教强调“佛法在世间,不离世间觉”,真正的修行者会在度化众生中实践自由——比如菩萨“不舍一人,不度尽众生誓不成佛”,正是通过积极利他的行为,破除我执,增长智慧,最终实现自利利他的圆满自由,这种自由不是脱离社会,而是在喧嚣中保持内心的澄明,在责任中体验无我的自在。

Q2:普通人如何在日常生活中体验佛教所说的“自由”?

A2:普通人可以从“觉察心念、减少执着”开始实践,比如面对欲望时,以“正念”观照它:“这是我的需要,还是欲望的驱使?”不被贪心牵着走;遭遇逆境时,用“缘起”思维观照:“这件事为何发生?它是否在提醒我调整心态?”不被嗔心淹没;面对得失时,以“无常”智慧观照:“万物皆在变化,执着于结果只会让自己痛苦”,学会放下对“常”的期待,通过持守基本戒律(如不妄语、不偷盗)、培养慈悲心(关怀他人)、每日简短禅修(专注呼吸,觉散乱心),逐步让心从烦恼的束缚中松动,体验“少欲知足,心安即是归处”的初步自由。