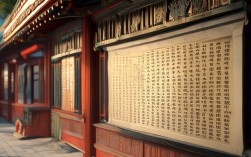

文殊菩萨,又称文殊师利菩萨、曼殊室利菩萨,为佛教中“大智”的象征,与普贤菩萨并称“文殊普贤”,是释迦牟尼佛的左胁侍,代表智慧的圆满,在汉传佛教、藏传佛教及南传佛教中,文殊菩萨均被尊为“七佛之师”“诸佛母”,其道场位于山西五台山,是汉地四大佛教名山之一,向文殊菩萨“上贡”,即是以恭敬心、清净心供养菩萨,不仅是表达对智慧的崇敬,更是通过供养修行,培植福德、开启智慧、断除烦恼,最终趋向觉悟,这种供养行为,本质上是修行者与菩萨愿力相应的过程,通过外在的仪式感,内在的恭敬心与智慧观照得以升华。

文殊菩萨上贡的核心意义

文殊菩萨上贡的核心,并非简单的物质交换,而是“心物一元”的修行实践,佛教认为,一切供养皆以“心”为根本,《华严经》云:“若人以三千大千世界七宝满中,供养如来,不如有人,发胜菩提心,念念无间,其福甚多。”文殊菩萨作为智慧的化身,供养的意义更侧重于“以智导福,以福资智”。

其一,表达感恩与皈依,文殊菩萨代表“般若智慧”,是众生脱离愚痴、照见真理的指引者,通过上贡,修行者感恩菩萨的慈悲愿力,坚定对智慧的追求,以“皈依三宝”之心,将自身生命与觉悟之道相连接。

其二,祈求智慧与觉悟,文殊菩萨手持智慧剑,骑乘青狮,象征以智慧之剑斩断烦恼之障,以青狮之威降伏心猿意马,供养中,修行者可祈愿菩萨加持,开启本具的般若智慧,破除我执、法执,明心见性。

其三,培植福德与资粮,供养行为本身是“布施”的修行,通过奉献清净物品,减少对物质的执着,同时积累福德资粮,佛教强调“福慧双修”,文殊菩萨上贡正是以智慧为导向,将福德转化为修行的动力,最终达到“福足慧足”的佛果境界。

其四,传承文化与践行慈悲,文殊菩萨的信仰体系融合了印度佛教文化与中国传统文化,如五台山的文殊信仰已成为中华文化的重要组成部分,上贡仪式中,从供品的选取到仪轨的遵循,都是文化传承的体现;供养后的回向(将功德回向给一切众生),更是大乘佛教“慈悲济世”精神的实践。

上贡供品的选择与象征意义

文殊菩萨上贡的供品,需以“清净、恭敬、智慧”为核心原则,避免荤腥、奢华,注重供品的象征意义,传统上,佛教供养有“十供养”(香、花、灯、涂、果、茶、食、宝、珠、衣)之说,针对文殊菩萨“智慧”的特质,供品可侧重以下类别,具体如下表所示:

| 供品类别 | 具体物品 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 智慧类 | 经书(如《般若经》《文殊师利所说般若波罗蜜多经》) | 代表智慧的源泉,供养经书寓意“以法为师”,追求真理 |

| 智慧剑(铜制、木制或画像) | 象征文殊菩萨以智慧斩断烦恼、无明,降伏心魔 | |

| 青莲花(或青莲图案) | 青色代表清净无染,莲花出淤泥而不染,寓意智慧超越烦恼,清净无垢 | |

| 清净类 | 香(檀香、沉香等天然香) | 香气馥郁,能遍十方,象征修行者戒香、定香、慧香、解脱香、解脱知见香,戒定慧圆融 |

| 灯(酥油灯、电子灯) | 光明破黑暗,象征以智慧照见五蕴皆空,破除无明 | |

| 水(七杯净水) | 水性平等,能映万物,象征心性清净、平等无碍,亦代表七觉支(念、择法、精进、喜、轻安、定、舍) | |

| 花果类 | 鲜花(青莲、曼陀罗花、菊花) | 花开鲜艳,象征善根福德庄严,花开见佛性,寓意修行成果 |

| 清净果实(苹果、桃子、葡萄) | 果实成熟,象征修行圆满,善因善果,亦代表智慧之果 | |

| 饮食类 | 素食(糕点、米饭、水果) | 避免杀生,体现慈悲,清净饮食象征远离贪嗔痴,滋养法身慧命 |

| 法器类 | 法铃、法号、海螺 | 法铃警醒众生,远离昏沉;法号声震十方,象征智慧广传;海螺表法音宣流,教化众生 |

需注意,供品不求昂贵,但求“心净”,鲜花需新鲜(凋谢后及时更换),清水需纯净(代表心清净),素食需清净(无葱蒜五辛,避免气味杂乱),这些细节皆体现修行者对“清净”的重视,也是对文殊菩萨“无漏智慧”的呼应。

上贡仪轨与修行次第

文殊菩萨上贡的仪轨,可根据场合(家庭、寺院、法会)简化或复杂,但核心步骤需包含“净坛、供养、祈愿、回向”四个环节,以下为通用家庭供养仪轨参考:

准备阶段:清净身心与环境

供养前,修行者需沐浴更衣,洗净身体与衣物,保持身心清净;同时清洁供台(可置于书房、佛堂或清净处),铺上干净的布(白色或黄色为佳),将供品按顺序摆放(一般从左至右为:水、花、香、灯、果、经书等),摆放时动作轻柔,避免供台杂乱,体现对菩萨的恭敬。

上供仪式:称圣号、诵经文

- 称圣号:双手合十,至诚称念“南无大智文殊师利菩萨”圣号(可念3遍、7遍或21遍),至诚感念菩萨慈悲,愿菩萨威神加被。

- 诵经持咒:可诵《文殊师利菩萨根本仪轨》《般若波罗蜜多心经》或文殊心咒“嗡啊惹扎那地”(OM A RA PA NA DHI),心咒可念108遍(念珠计数),以咒力与菩萨愿力相应。

- 至诚供养:观想供品化作无量无边,遍满虚空法界,十方一切众生皆得供养;同时观想文殊菩萨现于供台前,身紫金色,手持智慧剑,顶戴五佛宝冠,庄严殊胜,接受供养。

祈愿与回向

供养毕,合掌至诚祈愿,可念:“愿以今日供养功德,至诚祈求文殊菩萨加持,开启本具般若智慧,断除一切无明烦恼,增长福德善根,愿自他一切众生,皆得文殊菩萨智慧光明,离苦得乐,究竟成佛。”随后,将功德回向:“愿此功德,普及于一切,我等与众生,皆共成佛道。”

收供与日常践行

供品供养一段时间(如2小时或半天)后,可收起:鲜花可送至清净处(如河边、树下),清水可洒在地面(象征布施众生),食物可布施给其他生命或作为日常饮食,更重要的是,将供养中的“恭敬心”延续到日常生活中,以智慧待人处世,以慈悲利益众生,这才是“上贡”的真正意义——外供诸佛,内供自心。

不同场合的上贡特点

家庭日常供养

家庭供养以“简洁、心诚”为原则,无需复杂仪轨,可在书桌或佛堂摆放文殊菩萨像,每日早晚供水一杯、鲜花一枝(或仿真花)、点燃一盏小灯,默念心咒或圣号3-7分钟,重点在于“坚持”,通过每日的供养提醒自己“勤修戒定慧,息灭贪嗔痴”。

寺院集体供养

在五台山等文殊道场,或寺院举行文殊法会时,供养规模较大,常有僧众与信众共同参与,供品包括大型花篮、千灯供、百果供,以及《文殊大藏经》等经典,仪式中,僧众会带领信众诵《文殊师利 hundred names》(文殊百名赞)或举行“放生”仪式(以慈悲心救度生命,培植福德),并回向给法界众生。

特殊节日供养

文殊菩萨圣诞为农历四月初四,此日信众多举行盛大的上供仪式,除常规供品外,还会准备“智慧糕”(以面粉、糖制成,形如书卷或智慧剑)、“文殊结”(红绳编织,象征智慧与吉祥),供后可分发给信众,寓意“共沾法喜”,部分寺院还会举办“儿童智慧法会”,为儿童开智慧,祈愿学业有成,体现文殊菩萨“童真住”的特质(菩萨常示现为童子相,象征纯真无染的智慧)。

上贡的注意事项

- 心诚则灵,形式为辅:供养的核心是“恭敬心”,而非供品贵重。《地藏经》云:“南阎浮提众生,举止动念,无不是业,无不是罪,但能于佛像、经塔,至心生一念恭敬,所得功德,无量无边。”若心存功利、贡高我慢,即使供品再丰盛,也难以与菩萨愿力相应。

- 避免执着,应无所住:供养后不可执着于“得福报”,更不可因供养少而焦虑,佛教讲“应无所住而生其心”,供养的目的是“破我执”,而非“养我执”,需知“万法皆空”,供品亦是缘起性空,放下对“供养相”的执着,才能真正受益。

- 素食清净,慈悲为本:文殊菩萨代表“大智”,与“大悲”相应,故供品需避免荤腥、五辛(葱、蒜、韭菜等),因荤腥杀生违背慈悲,五辛气味浓烈易散乱心神,不利于禅修观想。

- 日常修行,即是真供养:最高级的供养,是将“智慧”融入生活,如《维摩诘经》所言:“虽知诸佛国,及与众生空,而常修净土,成就众生性。”在日常生活中保持正念,断恶修善,利益他人,便是对文殊菩萨最究竟的供养。

相关问答FAQs

Q1:上贡文殊菩萨必须用“青莲花”或“智慧剑”吗?如果没有这些特殊物品,可以简化吗?

A1:文殊菩萨上贡的核心是“心诚”,供品是象征意义的载体,非必需品,若无青莲花,可用其他清净鲜花(如菊花、百合)代替;若无智慧剑,可摆放文殊菩萨画像(手持智慧剑相)或默想菩萨形象,甚至一杯清水、一盏明灯,只要至心恭敬,皆可成为供养,正如《法华经》云:“若人散乱心,入于塔庙中,一称南无佛,皆共成佛道。”关键在于“心净则国土净”,形式可随缘简化,但恭敬心不可缺。

Q2:普通人工作繁忙,没有时间准备复杂供品,如何平衡“忙碌”与“上贡”的关系?

A2:佛教修行讲“善巧方便”,忙碌者可从“心供养”入手,无需执着于形式,清晨起床后,至诚念诵文殊心咒3-7遍,观想菩萨加持;工作时,保持正念,将工作任务视为“修行的道场”,以智慧应对挑战,以耐心对待他人;睡前,合掌祈愿“愿以今日所修功德,回向父母师长、众生离苦”,这种“日常生活中的供养”,更符合“人间佛教”的精神,将修行融入生活,既不耽误工作,又能持续培植福慧,正如六祖慧能所言:“菩提只向心觅,何劳向外求玄?”真正的供养,是对自心本具智慧的唤醒与践行。