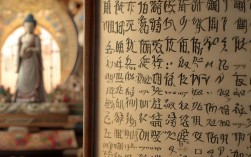

菩萨度化众生,并非以强力强加,而是借由种种“工具”作为桥梁,连接众生与觉悟的彼岸,这些工具是菩萨悲心与智慧的显现,契合不同众生的根基与需求,引导其离苦得乐、趋向解脱。

从经典到法门,从慈悲到智慧,菩萨度人的工具可系统归纳为以下几类,其核心始终围绕“破除无明、启发觉悟”这一目标。

| 工具类别 | 具体形式 | 核心作用 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 文字般若 | 佛经、论著、开示 | 传递教义,破除邪见 | 《金刚经》:“若有人言,如来说法,即为著我、人、众生、寿者。” |

| 实践法门 | 念佛、禅修、持咒、布施、持戒、忍辱 | 转化心性,积累资粮 | 《法华经》:“诸佛世尊唯以一大事因缘出现于世,为令众生开示悟入佛之知见。” |

| 慈悲摄受 | 慈悲观、同体悲、无缘大慈 | 连接众生,消融隔阂 | 《华严经》:“菩萨见众生,譬如一子生,心生大欢喜,利益常不舍。” |

| 智慧观照 | 般若智慧、照见实相、破除我执 | 照见无明,证得真理 | 《心经》:“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。” |

| 方便善巧 | 随机说法、化身示现、权巧法门 | 契机契理,因材施教 | 《维摩诘经》:“先以欲钩牵,后令入佛智。” |

| 示现教化 | 示现生老病死、贫富苦乐、成道涅槃 | 以身说法,启发觉悟 | 《楞严经:“我于彼时,观佛菩提,非生非灭,非垢净,增减,然如来具足无量智慧力。” |

文字般若是菩萨度人的“指南针”,佛经如《金刚经》《法华经》等,并非简单的文字记载,而是菩萨悲心凝结的“药方”,针对众生的“贪嗔痴”烦恼,开出“无住生心”“开权显实”等对治之药,金刚经》以“应无所住而生其心”破除众生对“相”的执着,让其在日常生活中体悟“空性”智慧。

实践法门是菩萨度人的“船筏”,众生仅靠听闻教义难以解脱,需通过具体法门将教义转化为心性,念佛者以佛号摄心,专注一境,烦恼渐消;禅修者观照呼吸,照见念头生灭,破除“我执”;布施者舍贪心,培福报;持戒者防身口意,得心安,法门如“钥匙”,能打开众生不同的心结,让教义从“文字”变为“受用”。

慈悲与智慧是菩萨度人的“双翼”,慈悲是“无缘大慈,同体大悲”,菩萨能深入众生苦处,如母亲抚慰婴儿,以温暖包容融化众生的冷漠与自私;智慧是“般若照见”,能穿透烦恼的迷雾,照见诸法实相,如《心经》所言“照见五蕴皆空”,引导众生超越生死恐惧,二者缺一不可:无慈悲则智慧显得冷峻,无智慧则慈悲易沦为溺爱。

方便善巧与示现教化则是菩萨度人的“活水”,众生根基各异,菩萨需“随机说法”:对愚者说天堂地狱,对智者说真如本性;化身贫者教布施,化生病者教忍辱,如地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”,以自身示现践行大愿,这种“以身说法”的示现,比抽象教义更具感染力,让众生在共鸣中自发趋向觉悟。

归根结底,菩萨度人的工具并非外在的“手段”,而是菩萨与众生心心相印的“媒介”,众生若能以虔诚心领受,借经典明理,借法门修行,借慈悲连接,借智慧破障,便能从工具中汲取解脱的力量,最终自度度人,共入菩提之海。

相关问答FAQs

问:普通人如何在日常生活中运用菩萨度人的工具来提升自己?

答:普通人可从“慈悲”与“智慧”入手,将工具融入日常,以“慈悲心”待人:布施时无求回报(如随手帮助他人),爱语时温暖真诚(不恶语伤人),利行时无私奉献(如参与公益),同事时换位思考(理解他人不易),以“智慧心”观照烦恼:遇事时如《金刚经》教“应无所住”,不执着结果;遇逆境时修“忍辱”,不放大痛苦;日常中修“禅定”,如专注当下工作、静心观呼吸,让心安定,这些工具无需复杂仪式,在“行住坐卧”中践行,即是最好的修行。

问:菩萨度人的工具是否只适用于佛教徒?为什么?

答:并非只适用于佛教徒,菩萨度人的工具本质是“慈悲”与“智慧”的普世价值,与各文明的道德智慧相通。“慈悲”不分宗教,对他人施以善意、包容,是人性中本具的良善,如儒家的“仁爱”、墨家的“兼爱”,与菩萨的“无缘大慈”异曲同工;“智慧”如“破除执着”“观照无常”,能帮助现代人缓解焦虑、认清自我,与心理学中的“正念疗法”“接纳承诺疗法”理念一致,经典中的故事(如“盲人摸象”喻破片面认知)、法门中的实践(如专注当下),对非佛教徒也有启发意义,核心是引导人向善、离苦,而非局限于宗教形式。