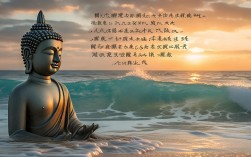

佛教自汉代传入中国,其词汇的翻译与本土化不仅是语言交流的过程,更是印度佛教思想与中国文化深度融合的体现,最初,佛教经文主要通过西域僧人传译,早期词汇多采用音译,如“佛陀”(Buddha,觉悟者)、“沙门”(Śramaṇa,修行者),保留了梵语的语音特征,但对中国民众而言晦涩难懂,随着译经活动的深入,魏晋南北朝时期的译师开始探索“意译”与“音义兼顾”的翻译方法,鸠摩罗什提出“依实出华”,既保留佛教核心概念,又符合汉语表达习惯,例如将“Dharma”译为“法”(真理、规律),“Karma”译为“业”(行为及其果报),这些词汇不仅精准传达了教义,更逐渐融入汉语系统。

隋唐时期,佛教中国化达到高峰,禅宗的兴起进一步推动了词汇的世俗化,禅宗强调“不立文字,直指人心”,创造了大量贴近生活的词汇,如“顿悟”(瞬间觉悟)、“明心见性”(认识本性)、“菩提树”(觉悟之树),这些词汇原本用于宗教修行,后因禅宗对日常生活的渗透,被广泛用于形容人生境界,佛教与儒、道思想的碰撞催生了融合性词汇,如“因果”(佛教业报观与儒家“福祸自求”的结合)、“无常”(佛教“诸行无常”与道家“变化”观念的互释),这些词汇既承载了佛教哲学内涵,又契合了中国传统思维模式。

宋代以后,佛教词汇进一步融入民间语言,成为汉语日常词汇的重要组成部分,世界”(“世”为时间,“界”为空间,源于佛教“三千大千世界”)、“实际”(真实不虚的境界,现指实际情况)、“觉悟”(从迷惑到清醒,原指佛教修行成果),这些词汇已脱离宗教语境,成为全民通用语,佛教还对汉语构词法产生影响,如“佛-”前缀(佛经、佛学)、“禅-”后缀(禅房、禅意),丰富了汉语的表达方式。

以下为部分典型佛教词汇的分类示例:

| 词汇类型 | 举例 | 来源与含义 |

|---|---|---|

| 音译词 | 佛陀、菩萨、般若 | 保留梵语音,如“般若”(Prajñā,智慧) |

| 意译词 | 因果、无常、涅槃 | 直译梵语含义,如“涅槃”(Nirvāṇa,寂灭) |

| 融合词 | 世界、实际、缘分 | 结合佛教概念与汉语表达,如“缘分”(业缘与人际关系的结合) |

佛教词汇的中国化,不仅是语言的翻译,更是文化的再造,这些词汇既传递了佛教的慈悲、智慧与解脱理念,也成为中国传统文化的重要组成部分,至今仍深刻影响着中国人的思维与表达。

FAQs

-

问:哪些常见的汉语词汇源自佛教?

答:许多日常词汇源自佛教,如“世界”(源于佛教“三千大千世界”)、“实际”(源于佛教“真实不虚的境界”)、“缘分”(源于佛教“业缘”观念)、“觉悟”(源于佛教“从迷惑到清醒的修行过程”)等,这些词汇已融入汉语系统,成为全民通用语。

-

问:佛教词汇的翻译方法有哪些特点?

答:佛教词汇翻译主要采用三种方法:一是音译,如“佛陀”“菩萨”,保留梵语音特征;二是意译,如“法”“业”,直译梵语含义;三是音义兼顾,如“般若”(音译“般若”+义译“智慧”),既保留语音又传达含义,译师们注重“信达雅”,力求准确传达佛教思想的同时符合汉语表达习惯。