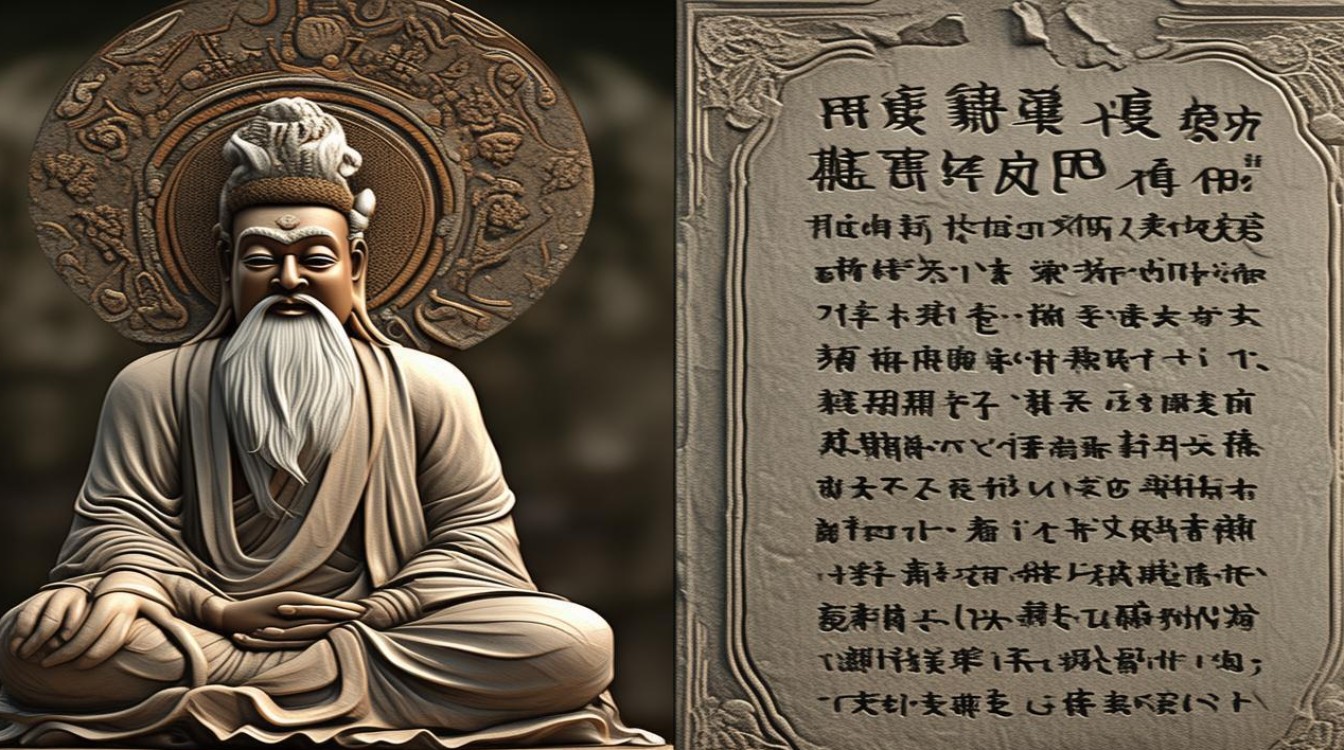

智者大师(538-597),俗姓陈,名德安,法名智顗,南朝陈、隋之际的高僧,天台宗的实际创始人,被后世尊为“东土小释迦”,他的一生以弘扬佛法、建立教观体系为己任,融合空有二宗思想,开创了中国佛教史上第一个具有完整理论体系和修行规范的中国化宗派——天台宗,对后世佛教乃至中国文化产生了深远影响。

生平与弘法历程

智者大师出生于荆州华容(今湖北公安县)一个官宦家庭,自幼聪颖过人,十七岁时因见梁元帝被杀、国家动荡,萌生出家之志,依湘州果愿寺法绪法师出家,后又拜谒慧思禅师,得法华三昧,成为慧思门下最得意的弟子,光大二年(568年),随慧思至南陵(今安徽青阳)修习禅法,三年间“诵法华经,总持不废”,奠定了天台宗的思想基础。

陈永定二年(558年),智者大师前往金陵(今南京),住摄山栖霞寺,后应陈文帝之请,住金陵瓦官寺,开讲《法华经》《大智度论》等经典,听众云集,声名远播,他在瓦官寺期间,创立“一心三观”的观法,系统阐述了天台宗的核心教义,标志着天台宗教观体系的初步形成,陈朝末年,因战乱纷起,智者大师辞别金陵,隐居天台山(今浙江天台),在此开辟道场,潜心著述,广收门徒,天台宗的根基由此稳固。

隋朝建立后,晋王杨广(后为隋炀帝)钦慕智者大师德行,遣使迎请,至扬州为其授菩萨戒,尊称“智者”,此后,智者大师虽屡受朝廷礼遇,却始终以“山野微臣”自居,坚持在天台山弘法,先后创建国清寺、玉泉寺等道场,完善天台宗的修行制度,开皇十七年(597年),智者大师于天台山圆寂,世寿六十,僧腊四十,临终前,他嘱咐弟子“吾当西返”,示现神异,后肉身塔于国清寺。

主要思想体系

智者大师的思想以《法华经》为宗骨,融合空、有二宗之长,构建了“教观双美”的完整体系,核心教义包括“一念三千”“圆融三谛”“止观双运”等,强调佛法义理与修行实践的统一。

“一念三千”的宇宙观

“一念三千”是智者大师思想的精髓,出自《摩诃止观》,他认为,众生当下一念心中,具足“十界”(地狱、饿鬼、畜生、阿修罗、人、天、声闻、缘觉、菩萨、佛)互具,每一界又具“十如是”(如是相、性、体、力、作、因、缘、果、报、本末究竟等),构成“百界千如”,再乘以“十界”即“三千世间”,此“三千”非离心外之境,而是众生“一念”所现,所谓“一念三千,无明法性,十界互具,皆由心起”,这一思想打破了凡圣对立,指出众生心性与佛平等无二,迷时为凡,悟时即圣,为修行者提供了“即身成佛”的理论依据。

“圆融三谛”的中道观

智者大师基于《中论》“因缘所生法,我说即是空,亦为是假名,亦是中道义”,提出“圆融三谛”说,他认为,一切诸法皆具“空谛”(一切法无自性,空寂)、“假谛”(一切法因缘和合,假名安立)、“中谛”(非空非假,圆融无碍)三谛,且三谛相互含摄,一体不别:“空”即“假”之空,“假”即“空”之假,“中”即空假之统一,修行者通过“一心三观”(观空、观假、观中),可证悟“一念三千”的中道实相,达到“烦恼即菩提,生死即涅槃”的境界。

“止观双运”的修行论

智者大师强调“教观双美”,“教”指《法华经》等教理,“观”指止观实践,他在《摩诃止观》中将止观分为“渐次”“不定”“圆顿”三根,以“圆顿止观”为最高法门。“止”即“止一切境”,专注一境,心不散乱;“观”即“观一切理”,智慧观照,契证实相,止观如鸟之双翼、车之两轮,缺一不可:“止乃伏结之初门,观是断惑之正要;止心于缘名止,分别慧名观”,他主张“止观同时”,定慧等持,通过修习止观,可转识成智,破除无明,证得菩提。

著作与传承

智者大师一生著述宏富,被誉为“东教宗师”,其著作被后人整理为“天台教典”,核心为“天台三大部”:《法华玄义》(解释《法华经》经题及教相)、《法华文句》(解释《法华经》经文)、《摩诃止观》(系统阐述止观理论),另有“五小部”:《观音玄义》《观音义疏》《金光明玄义》《金光明文句》《观无量寿佛经疏》,补充完善了天台宗的教观体系。

智者大师的传承弟子众多,灌顶(章安大师)是其最得意的弟子,整理其遗著,弘扬天台教义,使天台宗得以传承,唐代时,天台宗传入日本,最澄创立日本天台宗,智者大师被尊为“天台宗高祖”,其思想对日本佛教乃至文化产生了深远影响。

历史影响

智者大师创立的天台宗,是中国佛教史上第一个具有“中国化”特质的宗派,在此之前,佛教多依附于玄学或外来经典,而智者大师以《法华经》为根本,融合空有二宗思想,建立圆融无碍的教观体系,使佛教真正与中国传统文化相结合,他强调“众生皆有佛性”“即身成佛”,为普通民众提供了便捷的修行路径,推动了佛教的民间化。

天台宗的“圆融”思想对后世儒道思想的发展也产生了影响,如宋明理学“理一分殊”的观念,便与天台宗的“一念三千”有内在关联,智者大师的止观学说,至今仍是佛教修行的核心方法,被禅宗、净土宗等宗派所借鉴和吸收。

智者大师生平大事年表

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 南朝大同四年(538年) | 出生于荆州华容陈氏家,幼名德安。 |

| 大同七年(541年) | 依湘州果愿寺法绪法师出家,研习律部经典。 |

| 陈天嘉元年(560年) | 拜谒慧思禅师,得法华三昧,成为其核心弟子。 |

| 陈光大二年(568年) | 随慧思至南陵修习禅法,三年间诵《法华经》不辍,奠定天台宗思想基础。 |

| 陈永定二年(558年) | 至金陵住瓦官寺,开讲《法华经》《大智度论》,创立“一心三观”观法。 |

| 陈太建七年(575年) | 隐居天台山,创建修禅寺(后为国清寺),潜心著述,广收门徒。 |

| 陈祯明三年(589年) | 陈朝灭亡,智者大师拒不出仕,坚持在天台山弘法。 |

| 隋开皇十一年(591年) | 应晋王杨广之请,至扬州为其授菩萨戒,尊号“智者”。 |

| 隋开皇十七年(597年) | 于天台山圆寂,临终嘱“吾当西返”,后肉身塔于国清寺。 |

相关问答FAQs

问:智者大师的“一念三千”思想与佛教的“心性论”有何关联?

答:“一念三千”是智者大师基于《法华经》和“心性论”提出的核心思想,其核心在于“即心即佛”,他认为,众生当下一念心中,不仅包含个体生命的起心动念(“念”),更涵盖整个宇宙万有的本质(“三千”),此“三千”非离心外之境,而是众生“心性”的全体显现——心性本具十界(凡圣),十界互具百界,每界具十如是,故成“三千世间”,这一思想将“心性”从抽象的“真如”拓展为具足一切可能性的“动态本体”,指出众生迷时被无明所覆,不见心性具足的“三千”,悟时则通过观照“一念三千”,证得“心、佛、众生三无差别”,体现了佛教“心性本净,客尘所染”的根本教义,也为“即身成佛”提供了理论依据。

问:天台宗的“教观双美”与其他佛教宗派相比有何独特性?

答:“教观双美”是天台宗区别于其他佛教宗派的显著特征,强调“教理”(教)与“实修”(观)的不可分割,所谓“教”,指以《法华经》为核心的教理体系,旨在阐明佛法的“真理”(如“一念三千”“圆融三谛”);所谓“观”,指以止观为核心的实修法门,旨在通过禅定与智慧的实践,证悟教理所阐释的真理,与其他宗派相比:

- 空宗(如三论宗)偏重“教理”的破斥执著,对实修系统论述较少;

- 有宗(如唯识宗)偏重“观法”的唯识观修,教理体系较为繁琐;

- 天台宗则以《法华经》为“教”纲,以止观为“观”宗,主张“教观不二”——无教之观则盲修瞎练,无观之教则空谈义理,智者大师在《摩诃止观》中指出:“教观相扶,如目足并运”,二者如同鸟之双翼、车之两轮,缺一不可,这种“教观双美”的理念,既避免了理论与实践的脱节,也为修行者提供了“从闻思修,入三摩地”的完整路径,使天台宗成为中国佛教史上“解行并重”的典范。