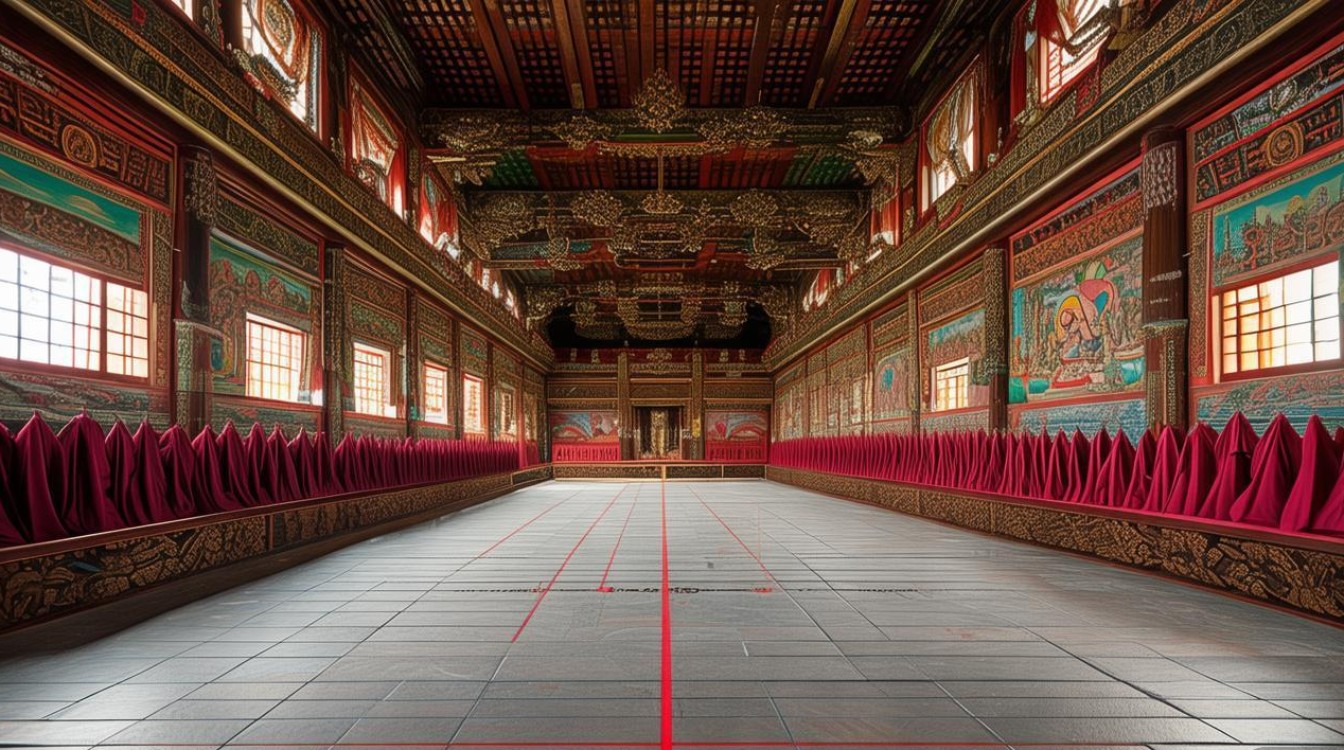

佛教寺庙中的僧堂,作为僧人日常修行、共修、居住的核心场所,其开间尺寸的设定不仅关乎建筑功能的实用性,更承载着深厚的宗教仪轨、文化象征与建筑智慧,开间作为中国古代建筑的基本计量单位,指建筑正面相邻两柱之间的距离,是决定建筑面宽、空间格局的核心参数,僧堂的开间尺寸需兼顾宗教仪轨、功能需求、地域气候及建筑等级等多重因素,不同时期、不同地域的寺庙僧堂在尺寸上既有共性规范,也呈现出差异化特征。

僧堂开间尺寸的核心影响因素

僧堂开间尺寸的确定并非随意为之,而是受到宗教仪轨、功能布局、建筑技术与文化象征的多重约束。

宗教仪轨层面,佛教强调“丛林清规”,僧堂作为“禅堂”或“寮堂”,需满足集体坐禅、诵经、羯摩(会议)等共修需求,禅堂内佛像的尺寸、僧众的排列方式(如“单趺坐”“双趺坐”)直接影响开间宽度,例如禅堂中央需供奉释迦牟尼佛像,佛像两侧需留出僧众行走的“巡香道”,佛像高度通常为1.5-2米,对应的佛台宽度约1.2-1.5米,两侧各需1.5-2米通道,由此初步推算禅堂单开间宽度需在3-4米左右。

功能需求层面,僧堂包含禅修区、生活区(僧寮)、储物区等,禅修区需保证每人坐禅空间(含蒲团、座椅)不小于1.2平方米,生活区则需满足床铺、储物柜的摆放,如僧寮单人间开间多在2.5-3米,既能容纳单人床(约1.2米宽)及过道(0.8-1米),又符合人体工程学。

地域与气候层面,南方寺庙因湿热气候,僧堂开间需加大通风面积,如江南禅寺僧堂单开间常取3.2-3.5米;北方寺庙为保暖,开间相对紧凑,约2.8-3.2米,且门窗尺寸较小。

建筑等级层面,皇家敕建寺庙(如北京雍和宫)的僧堂开间数可达7-9间,面宽超过20米;地方名刹(如杭州灵隐寺)多为5-7间;小寺庙则仅3-5间,体现“等级以间数别”的建筑规制。

不同类型僧堂的开间尺寸特征

僧堂按功能可分为禅堂(核心修行空间)、僧寮(居住空间)、斋堂(用餐空间)三类,其开间尺寸各有侧重。

禅堂:修行核心,尺度庄严

禅堂是僧堂的核心,需容纳数十至数百僧人集体坐禅,开间尺寸以“庄严凝神”为原则,唐宋时期禅堂多为“长方形”,单开间宽度约3-3.5米,如宋代径山寺禅堂5开间,总面宽17.5米,每间3.5米,进深达12米,形成“宽窄适中、进深较大”的空间,既保证坐禅时的视线聚焦(佛像位于中轴线),又避免开间过大导致声音分散,明清禅堂受《营造法式》影响,开间尺寸趋于规范,一般取3-3.5米/间,总开间5-7间,面宽15-24.5米(如苏州西园寺禅堂7开间,面宽21米),进深多在10-15米,以营造“静穆深远”的修行氛围。

僧寮:居住空间,尺度实用

僧寮是僧人日常起居的场所,按人数分为单人间、双人间及通铺间,单人间开间多为2.5-3米,进深3-4米,可容纳1.2米宽床、0.8米宽衣柜及0.6米过道;双人间开间3-3.5米,进深4-5米,对称摆放两张床及衣柜;通铺间(容纳4-6人)开间3.5-4米,进深5-6米,沿墙设通铺,中间留1.2米通道,江南地区因土地相对充裕,僧寮开间稍大(3-3.5米);北方则因气候寒冷,开间多压缩至2.8-3米,以减少散热面积。

斋堂:用餐空间,尺度包容

斋堂需容纳全体僧人用餐,开间尺寸以“容纳人数”为核心,一般按每人0.8-1平方米计算,如百人寺庙斋堂开间5-7间,每间3-3.5米,总面宽15-24.5米,进深8-10米,中间设2米宽过道,两侧摆放八仙桌(每桌可坐4人),大型寺庙(如少林寺)斋堂可达9开间,面宽31.5米,可容纳300余人用餐,体现“丛林广大,容纳四海”的胸怀。

僧堂开间尺寸的象征意义

佛教建筑中,数字常被赋予宗教内涵,僧堂开间尺寸也不例外。

- “三开间”:象征“三宝”(佛、法、僧),常见于小型寺庙僧寮或附属用房,体现“依三宝而住”的修行理念。

- “五开间”:对应“五蕴”(色、受、想、行、识)或“五戒”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),是中型寺庙禅堂的标准开间数,如宁波天童寺禅堂5开间,寓意“破五蕴证涅槃”。

- “七开间”:象征“七觉支”(择法、精进、喜、轻安、念、定、舍),多见于大型名刹,如杭州净慈寺禅堂7开间,代表“圆满觉悟”。

- “九开间”:为最高等级,对应“九品莲台”,仅皇家敕建寺庙(如北京广济寺)或祖庭(如少林寺)使用,体现“至高无上”的宗教地位。

不同时期僧堂开间尺寸的演变

唐宋时期,佛教鼎盛,僧堂开间尺寸以“实用与庄严并重”为原则,如唐代佛光寺禅堂单开间约3米,总开间5间,面宽15米,进深10米,柱径粗壮(约0.5米),体现“唐风雄健”,宋代受禅宗“农禅并重”影响,僧堂开间稍增,单开间3.2-3.5米,如五台山佛光寺宋代禅堂7开间,面宽22.4米,增设“寮房”与“禅堂”的分区,功能更细化。

明清时期,《营造法式》标准化推行,僧堂开间尺寸趋于统一,单开间多取3-3.5米,柱径减至0.3-0.4米,斗拱简化,空间更轻盈,如峨眉山报国寺僧堂5开间,面宽17.5米,进深12米,门窗比例增大,体现“明清雅致”。

近现代,僧堂建设在保留传统规制的基础上,结合现代功能需求,如深圳弘法寺禅堂采用6开间,单开间3.6米,总面宽21.6米,增设通风、照明设备,开间尺寸兼顾传统象征与现代实用性。

僧堂开间尺寸参考表

| 僧堂类型 | 开间数(间) | 单开间宽度(米) | 总面宽(米) | 主要功能 | 典型案例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 禅堂 | 3-5 | 0-3.5 | 0-17.5 | 集体坐禅、诵经 | 苏州西园寺禅堂(5开间,17.5米) |

| 禅堂 | 7-9 | 2-3.5 | 4-31.5 | 大型共修、法会 | 少林寺斋堂(9开间,31.5米) |

| 僧寮(单人间) | 1-2 | 5-3.0 | 5-6.0 | 个人起居 | 杭州灵隐寺僧寮(单开间,2.8米) |

| 僧寮(通铺间) | 3-4 | 5-4.0 | 5-16.0 | 多人居住 | 成都文殊院僧寮(4开间,14米) |

| 斋堂 | 5-7 | 0-3.5 | 0-24.5 | 集体用餐 | 宁波天童寺斋堂(7开间,24.5米) |

相关问答FAQs

Q1:为什么不同寺庙的僧堂开间尺寸存在差异?

A:差异主要源于四方面:一是宗教等级,皇家寺庙、祖庭因地位崇高,开间数更多(如9开间),地方小寺庙仅3-5间;二是功能需求,禅堂需容纳集体坐禅,开间较宽,僧寮以居住为主,开间较小;三是地域气候,南方湿热需加大通风,开间稍大(3.2-3.5米),北方寒冷需保暖,开间稍小(2.8-3.2米);四是历史演变,唐宋时期开间偏重实用,明清时期受《营造法式》影响更规范,近现代则结合现代功能调整。

Q2:现代寺庙建设中,僧堂开间尺寸如何兼顾传统与实用?

A:现代寺庙僧堂建设在保留传统象征意义(如开间数对应“三宝”“五戒”)的基础上,结合现代功能需求调整尺寸:一是单开间宽度多取3.2-3.6米,既满足传统规制(如“五开间”象征五蕴),又适应现代家具(如加宽的禅修垫、衣柜)摆放;二是增加层高(通常4-5米)和门窗面积,改善通风采光;三是采用现代建材(如钢筋混凝土)替代传统木构,柱距可适当增大(单开间可达4米),提高空间利用率;四是分区更细化,如禅堂增设“静修区”“共修区”,僧寮配备独立卫浴,开间尺寸需相应调整(如带卫浴的单人间开间增至3.2-3.5米),实现传统宗教功能与现代生活需求的平衡。