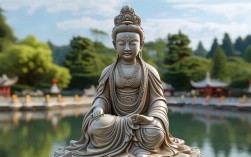

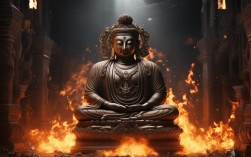

普贤菩萨作为华严经中的大行愿王,其精神核心不仅在于广大的行愿,更在于深层的警觉——这种警觉不是对外界环境的戒备,而是对内心念头的清明观照,是对修行方向的坚定守护,更是对众生烦恼的敏锐洞察,在佛教修行的语境中,“警觉”是破除无明、保持正念的关键,正如《普贤菩萨行愿品》所强调的“恒顺众生,随喜功德”,其前提正是对自心与众生心的深刻觉察,唯有警觉,方能不随妄念流转,不落善恶两边,真正践行菩萨道。

普贤菩萨的警觉,首先体现在对“心念”的念念分明,众生的心念如瀑流般生灭不息,贪、嗔、痴等烦恼往往在不知不觉中滋生,若缺乏警觉,便会随波逐流,造作恶业,普贤菩萨的警觉,如同一面明镜,能照见心念的生起与消散,不执着、不评判,只是单纯地觉察,这种觉察并非刻意压抑念头,而是以“念起即觉,觉之即无”的智慧,让烦恼在萌芽阶段便得以转化,比如在日常修行中,当嗔心生起时,警觉能让我们立刻意识到:“哦,这是嗔心,它从何而来?会导向何处?”而非被嗔心控制,说出伤人之语或做出冲动之举,正如禅宗所言“牧牛”,念头如牛,警觉如牧童,需时刻看护,不让其践踏善田。

普贤菩萨的警觉表现为对“修行方向”的坚定守护,菩萨道的修行漫长而艰难,过程中难免遇到懈怠、退转或歧途,警觉如同一座灯塔,指引修行者不偏离菩提心,比如在修“六度”时,布施若掺杂功利心,便落“有布施相”的执着;持戒若为了求福报,便失“戒体清净”的本质;忍辱若表面顺从内心怨恨,便成“无明忍”,普贤菩萨的警觉,正是时刻校准修行动机,确保一切行持都以“利益众生”为根本,以“成就佛道”为究竟。《华严经》中普贤菩萨劝发十种广大行愿,每一愿都离不开警觉——警醒自己是否真正“恒顺众生”,是否真正“随喜功德”,是否在“忏悔业障”时真诚不虚,而非流于形式。

普贤菩萨的警觉还体现在对“众生根机”的敏锐洞察,菩萨度化众生,并非机械地宣讲教法,而是以警觉之心观察众生的烦恼、习性与接受能力,给予相应的契机,比如对贪重者说布施,对嗔重者说忍辱,对痴重者说因缘法,这种“应机说法”的背后,正是菩萨对众生心念的警觉与慈悲,正如《行愿品》中“虚空有尽,我愿无穷”,愿力的无尽,源于警觉的持续——警觉到众生的苦未尽,警觉到自己的行未满,故而不疲不厌地行菩萨道。

在修行实践中,培养普贤菩萨式的警觉,可从以下几个层面入手:

| 修行场景 | 警觉要点 | 具体方法 |

|---|---|---|

| 静坐观心 | 觉察念头的生灭 | 以呼吸为锚,念头来去时,只观照不跟随,如看云卷云舒,不执着“我”在观念。 |

| 日常待人接物 | 觉察情绪与反应 | 说话前先停顿一秒,觉察是否起贪嗔;做事时专注当下,不因外境散乱心神。 |

| 面对顺逆境界 | 觉察心的执着与分别 | 顺境时警觉“贪爱”,逆境时警觉“嗔恨”,明白一切境界如梦幻泡影,如露亦如电。 |

| 修学佛法时 | 觉察知见的偏差 | 以经典为镜,对照自己的理解,不落入“断见”或“常见”,保持中道正见。 |

这种警觉并非一朝一夕所能成就,需在长期修行中不断打磨,如同打磨古镜,日久方能尘埃不染,照见本心,当警觉成为习惯,便能在行住坐卧中自然流露普贤菩萨的精神——于念念分明中守护菩提心,于敏锐洞察中利益众生,最终达到“心佛众生,三无差别”的境界。

FAQs

-

问:普通人生活忙碌,如何像普贤菩萨一样保持日常警觉?

答:日常警觉不必刻意追求“时刻觉察”,可从“微习惯”入手,比如设定“提醒锚点”:每做一件事(如吃饭、走路、开会)前,先深呼吸三次,问自己“此刻心念清净吗?”;或在手机、电脑上设置壁纸,写上“觉照当下”,利用碎片时间(如等车、排队)进行“短时观心”,观察当下的念头与情绪,不评判、不跟随,长期坚持,警觉便会融入生活,成为自然反应。 -

问:警觉时会不会过度关注内心,反而变得紧张焦虑?

答:真正的警觉是“松而不松”的平衡——如同开车时既专注路况(警觉),又不紧绷肌肉(放松),若出现紧张焦虑,往往是“过度警觉”,即对“警觉”本身产生执着,落入“我要时刻警觉”的妄念,此时需调整心态:警觉是“觉察”,而非“控制”,如同看天上的云,知道它在飘动即可,不必强迫它停下,可通过“慈悲观”对治:觉察到紧张时,对自己说“愿我放松,如同菩萨的慈悲,温柔地接纳当下的状态”,以慈悲化解执着,回归自然的警觉。