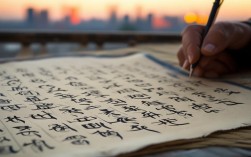

寺庙作为中国传统文化的重要载体,其对联不仅是建筑艺术的点缀,更是佛教思想与汉文学深度融合的结晶,这些对联或蕴含禅机,或劝人向善,或描摹山水,以凝练的文字传递着因果、慈悲、无常的智慧,成为千百年来信众与文人墨客的精神寄托,以下从不同主题梳理部分著名寺庙对联,并解读其文化内涵。

禅意哲思:于文字中见“空”与“静”

禅宗讲求“不立文字,教外别传”,却常以对联为载体,将“顿悟”“无相”等抽象哲理化为可感的文字,杭州灵隐寺天王殿联“人生哪能多如意,万事只求半称心”,以平实语言道破佛教“随缘”智慧:人生本无圆满,接纳“半称心”便是自在,南京栖霞寺联“莫放春秋佳日过,最难风雨故人来”,则将修行融入日常——珍惜当下良辰,亦在困厄中体悟“缘起性空”,所谓“风雨故人”恰是磨砺心性的因缘。

镇江金山寺“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”,以弥勒佛形象为喻,阐释“包容即慈悲”的禅理:心量广大则能容万物,放下分别心方见真笑意,此联虽通俗,却将“空观”与“慈悲”化为具象的生活态度,流传极广。

因果劝善:以警句醒世,以善念立心

佛教“因果报应”思想常通过对联劝人持戒修德,苏州报恩寺“欲知世上诸般事,但听佛前钟鼓声”,以钟鼓喻“警世之音”:世间万法皆因缘和合,唯有听闻佛法、明辨因果,方能不为外相所迷,成都文殊院“见了便做,做了便放下,了了有何不了?慧生于觉,觉生于自在,生生还是无生”,则层层递进:从“做事”到“放下”,从“觉悟”到“自在”,最终指向“因果本空,善恶在心”的深层智慧,强调“善念”即是不昧因果的修行。

广州光孝寺“菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃”,化用六祖慧能偈语,直指“因果自性空”的真理:善恶皆是妄念,心若清净,则不落因果之相,此联不仅是禅宗公案的经典呈现,更以“破相”的方式劝人超越对“果报”的执着,回归本心。

山水意境:融自然为禅境,寄天地以佛心

寺庙多依山傍水,对联常将山水与佛理结合,营造出“自然即佛性”的意境,峨眉山报国寺“此山为黄海洞天,是赤城福地;幸我来结香火缘,与名山传不朽”,以“黄海”“赤城”喻仙境,却落脚于“香火缘”——人与山的相遇,本是“缘起性空”的机缘,而“名山不朽”则暗含“众生共业”的因果。

杭州净慈寺“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”,化用苏轼名句,却赋予佛理:晴雨皆是“法身”的显现,所谓“色即是空”,山水之美不在外相,而在观照者清净之心,九江市能仁寺“天生一个仙人洞,无限风光在险峰”,则以“险峰”喻修行之路,“无限风光”则指“明心见性”后的境界——唯有历经磨砺,方能见自本性。

寺庙特色:应地制宜,彰显道场精神

不同寺庙因历史、宗派差异,对联各具特色,少林寺“禅武同源,少林功夫传天下;禅净共修,菩提妙法度众生”,突出“禅武合一”的宗风:功夫是“定慧等持”的外化,净是“心无所住”的修行,二者皆指向“明心见性”。

拉萨大昭寺“菩萨慈航,普渡众生出苦海;释迦法雨,滋润万善长菩提”,以“慈航”“法雨”喻佛教的度化力量,彰显藏传佛教“利他”精神,寒山寺“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”,虽化用张继诗句,却暗合佛教“以音说法”的智慧——钟声穿透夜色,唤醒众生迷梦,恰如“一棒喝”的顿悟契机。

寺庙著名对联精选表

| 寺庙名称 | 核心意蕴 | |

|---|---|---|

| 杭州灵隐寺 | 人生哪能多如意,万事只求半称心 | 佛教“随缘”思想,劝人接纳不完美,以平常心处世。 |

| 南京栖霞寺 | 莫放春秋佳日过,最难风雨故人来 | 修行需珍惜当下,亦在困厄中体悟“缘起性空”,心随境转即是修行。 |

| 镇江金山寺 | 大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人 | 以弥勒佛形象阐释“包容即慈悲”,心量广大则自在无碍。 |

| 苏州报恩寺 | 欲知世上诸般事,但听佛前钟鼓声 | 钟鼓为“警世之音”,劝人明辨因果,听闻佛法,超越外相迷惑。 |

| 峨眉山报国寺 | 此山为黄海洞天,是赤城福地;幸我来结香火缘,与名山传不朽 | 人与山相遇是“缘起”,名山不朽则含“众生共业”,自然与佛理相融。 |

| 少林寺 | 禅武同源,少林功夫传天下;禅净共修,菩提妙法度众生 | “禅武合一”的宗风,功夫与净修皆指向“定慧等持”与“明心见性”。 |

| 拉萨大昭寺 | 菩萨慈航,普渡众生出苦海;释迦法雨,滋润万善长菩提 | 藏传佛教“利他”精神,以“慈航”“法雨”喻佛教度化众生的慈悲与智慧。 |

相关问答FAQs

问:寺庙对联为何多与“因果”“慈悲”相关?

答:佛教以“度众生”为根本宗旨,“因果”是解释世间规律的基础教义,“慈悲”是修行者的核心心念,对联作为面向大众的文字载体,需将抽象教义转化为具象劝诫。“因果”联如“善为玉宝终身用,心作良田百世耕”(苏州寒山寺),直接以“善因善果”劝人持戒;“慈悲”联如“大肚能容,容天下难容之事”,则以弥勒形象诠释“无缘大慈,同体大悲”,二者既是佛教核心思想的体现,也契合大众“趋善避恶”的心理需求,因此成为寺庙对联的主题。

问:如何欣赏寺庙对联中的“禅意”?

答:欣赏禅意对联需结合“文字般若”与“观照功夫”,从文字表层理解意象,如“孤云”“流水”“钟声”等,多指向“无常”“清净”的佛理;不执着于字面意思,需体会“言外之意”,如“本来无一物,何处惹尘埃”,并非否定存在,而是破除对“有相”的执着;联系自身心境,将“禅意”融入生活,如“万事只求半称心”,便是在日常中体悟“随缘”的智慧,禅意不在文字外,而在观照者的心念中,所谓“青青翠竹尽是法身,郁郁黄花无非般若”。