在云南这片被雪山、江河和多元民族文化浸润的土地上,佛教文化如同古茶树的根系,深扎于历史土壤,滋养着一代代修行者,仁空法师以其深厚的佛学修养、朴素的修行风格和利生济世的愿力,成为滇地佛教界备受尊敬的长者,他的弘法足迹遍及云南的山山水水,从苍山洱海间的千年古刹到滇西北藏传佛教区域的雪山脚下的寺院,从滇南傣族村寨的南传佛寺到滇东多民族聚居的汉传道场,他以“和合共生”为理念,推动不同民族、不同流派佛教文化的交流互鉴,用一生的践行诠释着“人间佛教”的真谛。

出家初心与修行历程:从红尘到菩提的求索

仁空法师的成长轨迹,映射着云南边疆地区佛教信仰的民间底色,1960年出生于云南大理白族自治州一个白族农耕家庭,自幼受祖母影响,常随老人到当地崇圣寺礼佛,寺院晨钟暮鼓的梵音、僧人持戒清净的威仪,在他心中种下向佛的种子,少年时期,他目睹滇西北山区因交通闭塞、教育匮乏,村民生活困顿,部分人沉迷于迷信或不良习气,这让他萌生了“以佛法济世”的初心,18岁那年,他毅然来到鸡足山祝圣寺,依止遍能法师剃度出家,法号“仁空”——“仁”取自“仁者爱人”,寓意以慈悲心度化众生;“空”则契合佛教“缘起性空”的核心智慧,提醒自己不住相、着相,以无我之心行利生之事。

出家后的修行,并非一蹴而就的顿悟,而是脚踏实地的磨砺,在祝圣寺的三年,他每日坚持早课、坐香、出坡劳作,学习《法华经》《楞严经》等根本经典,背诵《戒定慧三学仪轨》,常常在油灯下研经至深夜,遍能法师常教导他:“佛法在世间,不离世间觉;离世求菩提,犹如觅兔角。”这句话成为他后来弘法的重要准则,为深入理解佛教各派精髓,他先后前往四川文殊院、浙江普陀山佛学院、西藏色拉寺参学,不仅系统学习了汉传佛教的禅、净、律教义,还深入研习了藏传佛教的显密经论,甚至向傣族南传佛教长老学习巴利文经典和上座部禅法,这种跨流派、跨民族的求学经历,让他深刻体会到“万法归一,一法摄万”的佛法圆融,也为他日后推动云南多元佛教文化的融合奠定了基础。

1990年,仁空法师回到云南,先是在昆明圆通寺担任知客,负责接待信众、管理寺务,他秉持“僧像僧,佛像佛”的原则,以身作则,要求僧众“少欲知足,威仪具足”,同时以平等心对待每一位来访者——无论是都市白领的烦恼咨询,还是山区村民的祈福需求,他都耐心倾听,用通俗易懂的语言开示佛法,这段经历让他深刻认识到,弘法不仅要“高高山立顶”,更要“深深海底行”,必须贴近众生的生活实际,才能让佛法真正入世利生。

弘法利生:以“和合”为舟,渡众生到彼岸

仁空法师的弘法事业,始终围绕“文化传承、教育培养、慈善济世”三大支柱展开,而“和合共生”则是贯穿其中的核心精神,云南作为我国佛教文化多样性最显著的地区之一,汉传佛教、藏传佛教、南传佛教在此交融共生,各民族佛教信众在长期生活中形成了独特的信仰生态,仁空法师认为,佛教的“和合”不仅是僧团内部的六和敬,更是不同流派、不同民族、不同文化间的相互尊重与包容。

在文化传承方面,他致力于挖掘云南佛教文化的地域特色,云南佛教融合了中原汉传、藏传、南传及本土民族信仰元素,形成了独特的“滇味佛教”,仁空法师带领弟子整理了《云南佛教文献汇编》,收录了从南诏、大理国时期到近代的佛教碑刻、经卷、高僧语录,其中许多濒临失传的文献得以重见天日,他还推动佛教艺术的本土化创新,邀请白族、傣族、纳西族艺人合作,将本民族的绘画、雕刻、音乐元素融入佛教艺术创作——用白族“剑川木雕”技法雕刻的五百罗汉像,既有汉传佛教的庄严,又融入了白族生活的细腻笔触;用傣族“赞哈”(歌手)曲调改编的《心经》吟唱,让南传佛教的梵音更具民族亲和力,这些创新不仅丰富了佛教文化的表现形式,也让更多年轻人通过熟悉的艺术形式了解佛法。

在教育培养方面,仁空法师深知“法赖人传”,僧才培养是佛教延续的根本,2000年,他在昆明圆通寺创办“滇云佛学院”,面向全省招生,不仅教授汉传佛教经典,还开设藏传佛教密宗基础、南传佛教上座部禅修、民族语言(傣语、藏语、白语)等课程,培养“通晓三系、服务多民族”的复合型僧才,学院采用“解行并重”的教学模式,学生上午学习经论,下午参与寺院管理、社会服务,定期组织到滇西北藏区、滇南傣族村寨参学,在实践中体会“佛法在世间”的真谛,截至2023年,滇云佛学院已培养僧才300余人,其中不少毕业生回到家乡寺院,成为当地弘法护教的中坚力量。

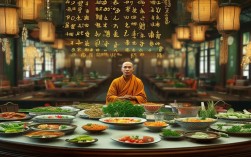

在慈善济世方面,仁空法师将“慈悲喜舍”落实到具体行动中,他常说:“佛法不是空中楼阁,要解决众生当下的苦。”2003年,云南大姚发生地震,他第一时间组织僧众和信众捐赠物资,并亲自带队深入灾区,搭建临时板房、为受灾群众提供心理疏导;2010年,滇西旱情严重,他发起“滴水映禅心”慈善项目,募集资金为山区修建水窖,解决村民饮水问题;2018年,他在滇西一所乡村小学设立“仁空奖学金”,资助贫困学生完成学业,并定期为学生开设“德育与佛法”讲座,用“因果报应”“慈悲感恩”等理念引导青少年树立正确价值观,这些慈善活动不分民族、不分信仰,只要需要帮助,他都伸出援手,真正践行了“无缘大慈,同体大悲”的菩萨行。

社会影响:从修行者到文化桥梁

仁空法师的修行与弘法,不仅影响了佛教信众,更在促进民族团结、文化传承、社会和谐等方面发挥了重要作用,云南是多民族聚居区,佛教是许多民族共同的精神纽带,仁空法师以佛教“和合”理念为桥梁,推动了不同民族间的相互理解与尊重,在迪庆藏族自治州,他联合汉传、藏传佛教僧侣共同举办“滇藏佛教文化交流会”,通过共诵经典、研讨教义,增进了两派僧侣的友谊;在西双版纳傣族自治州,他邀请南传佛教僧侣到滇云佛学院授课,让汉传佛教僧侣了解上座部佛教的禅修方法,同时也将汉传佛教的慈善理念分享给南传信众,这种跨流派的交流,打破了长期存在的“门户之见”,形成了“各美其美,美美与共”的佛教文化生态。

他还积极推动佛教与现代社会相适应,针对现代社会快节奏的生活压力,他倡导“生活禅”,提出“工作即是修行,生活即是道场”的理念,鼓励信众在日常生活中修习“正念”——吃饭时专注食物的味道,工作时专注于当下的任务,与人交往时专注于真诚的沟通,他还利用新媒体弘法,在抖音、微信公众号等平台开设“仁空法师开示”栏目,用短视频讲解《心经》《金刚经》等经典,内容贴近现代人的烦恼,如“如何应对焦虑”“如何处理人际关系”等,吸引了大量年轻粉丝,让古老的佛法焕发出新的生机。

仁空法师主要弘法事业一览表

| 领域 | 时间 | 项目/举措 | 与影响 |

|---|---|---|---|

| 文化传承 | 2005-2015 | 《云南佛教文献汇编》整理 | 收录南诏至近代佛教文献200余万字,抢救濒危史料,填补云南佛教研究空白。 |

| 教育培养 | 2000至今 | 滇云佛学院创办 | 培养通晓汉传、藏传、南传佛教的复合型僧才,毕业生服务云南多地寺院,推动基层弘法。 |

| 慈善济世 | 2003至今 | “滴水映禅心”慈善项目 | 覆盖滇西北、滇西10余个贫困县,修建水窖200余口,资助贫困学生500余人次。 |

| 民族团结 | 2010至今 | 滇藏佛教文化交流会 | 联合汉藏僧侣举办交流活动8届,促进滇藏地区民族宗教和谐,被云南省民委评为“典范项目”。 |

| 现代弘法 | 2018至今 | “仁空法师开示”新媒体平台 | 短视频、图文内容累计传播量超亿次,吸引年轻群体接触佛法,推动佛教生活化传播。 |

精神遗产:以无我之心,续写滇地佛光

仁空法师虽已年过六旬,仍每日坚持早课、接待信众、指导滇云佛学院教学,过着“一日不作,一日不食”的简朴生活,他常说:“修行不是为了自己了脱,而是为了帮助更多人离苦得乐。”这种“无我利他”的精神,正是他留给云南佛教界最宝贵的财富。

他的一生,是“人间佛教”在云南边疆的生动实践——他没有停留在经书中的义理探讨,而是将佛法融入社会生活的方方面面;他没有局限于某一佛教流派的传承,而是以开放的胸怀推动多元文化的融合;他没有追求个人的声名,而是默默耕耘在弘法利生的第一线,正如他在一次开示中所说:“云南的山水有多美,佛法就有多广;云南的民族有多丰富,佛法的慈悲就有多深。”仁空法师用一生的践行,让佛法在这片红土高原上生根发芽,开出“和合、慈悲、智慧”的花朵,滋养着无数众生的心灵。

相关问答FAQs

Q1:仁空法师的弘法理念中,“和合共生”具体体现在哪些方面?

A1:仁空法师的“和合共生”理念主要体现在三个层面:一是佛教流派间的和合,他推动汉传、藏传、南传佛教在云南的交流互鉴,打破门户之见,举办跨流派研讨会、共诵经典等活动,促进教义理解与融合;二是民族间的和合,他尊重各民族的佛教信仰传统,邀请白族、傣族、藏族等艺人参与佛教艺术创作,用民族语言和形式弘法,让不同民族信众在共同的文化认同中增进团结;三是佛教与社会的和合,他倡导“生活禅”,将修行融入日常生活,通过慈善济世、新媒体弘法等方式,让佛教与现代社会的需求相适应,成为服务社会、净化人心的积极力量。

Q2:仁空法师在推动云南佛教文化传承中,有哪些创新举措?

A2:仁空法师在文化传承中的创新举措主要有三点:一是文献整理的系统性,他带领团队整理《云南佛教文献汇编》,不仅收录汉传佛教经典,还纳入藏传、南传佛教及本土民族信仰文献,构建了完整的云南佛教文化史料库;二是艺术创作的本土化,他将白族木雕、傣族赞哈、纳西族东巴绘画等民族艺术形式与佛教艺术结合,例如用剑川木雕雕刻五百罗汉、用傣族曲调改编《心经》吟唱,让佛教文化更具地域亲和力;三是传播方式的现代化,他利用短视频、微信公众号等新媒体平台,用通俗易懂的语言讲解经典,结合现代人的烦恼(如焦虑、人际关系)提供佛法智慧,吸引年轻群体关注,实现了佛教文化的“创造性转化、创新性发展”。