佛菩萨感应故事,是佛教信仰中颇具感染力的部分,它并非简单的“神迹”展示,而是众生以虔诚心与佛菩萨慈悲愿力感通的体现,这类故事在佛教典籍、祖师传记及民间信众中代代流传,既是对信仰的印证,也是对修行的激励,以下通过几个不同维度的感应案例,结合佛教义理,探讨其背后蕴含的精神内涵。

感应故事的多元呈现

佛菩萨的感应并非固定模式,而是根据众生的根机、需求与因缘,以不同方式显现,以下列举几类典型故事,涵盖救苦、治病、指引等场景,具体如下表所示:

| 故事类型 | 核心情节 | 感应体现 | 经典/流传背景 |

|---|---|---|---|

| 救度危难 | 明代商人海舟遇风暴,诵《观音经》至“菩萨无子相”时,忽见金光护体,巨浪平息,船众皆安。 | 菩萨以“无畏施”护佑众生脱离怖畏 | 《法华经·观世音菩萨普门品》衍生故事 |

| 治愈身心 | 清代女子患绝症,梦见地藏菩萨授以甘露水,醒后依言诵《地藏经》百日,顽疾渐愈,心开意解。 | 菩萨以“法药”双治身病与心病 | 民间《地藏灵感记》 |

| 指引迷途 | 现代人修行遇瓶颈,梦中见文殊菩萨手持慧剑,斩断其“执着相”,醒后经义豁然开朗,突破瓶颈。 | 菩萨以“智慧光”破除无明烦恼 | 禅宗公案与现代修行者经历结合 |

| 护佑修行 | 僧人闭关期间,屡遭干扰,见普贤菩萨坐六牙白象显圣,令其坚定道心,三年关中成就戒定慧。 | 菩萨以“摄受力”护持修行顺遂 | 《华严经·普贤菩萨行愿品》启示 |

感应背后的精神内核

这些故事并非宣扬“求佛得佛”的功利心态,而是揭示了佛教“心佛不二”的根本理念。《华严经》云:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造。”感应的本质,是众生本具的佛性与菩萨慈悲愿力的互动——当众生至诚心现前,与佛菩萨的悲愿相应,便能感得加持。

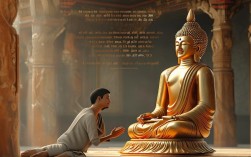

以“救度危难”类故事为例,观音菩萨“寻声救苦”的特性,正是对众生“苦”的回应,但需注意,菩萨并非“有求必应”的“交易对象”,而是通过感应激发众生的信心与自救之力,如商人诵经时,若仅依赖外力而不生忏悔心、行善心,感应或难显现,同理,“治愈身心”的故事中,诵经是缘,真正的“药”是众生因虔诚而生的清净心,心净则国土净,病障自然消减。

修行者更应明白,感应是修行路上的“增上缘”,而非“目的”,若执着于感应,易生“我慢”或“退转”;若以感应为契机,深化对无常、因果、菩提心的体悟,方为正途,正如印光大师所言:“念佛感应,如月映川,川有月影,月非影因;心净感应,如镜鉴物,物去镜空,镜非物果。”

感应的现代启示

在物质丰富的今天,佛菩萨感应故事依然具有现实意义,它提醒我们:众生与佛菩萨并非遥不可及,而是“自性弥陀,唯心净土”,生活中的困境、迷茫、病痛,皆是修行的道场,当我们以恭敬心、清净心、慈悲心面对生活,便是与佛菩萨相应。

现代人压力大,常感焦虑,若能效法“文殊指引”的故事,以智慧观照烦恼,而非被情绪裹挟,便是“菩萨显圣”的现代诠释;面对他人苦难,若能践行“观音救苦”的精神,伸出援手,便是“菩萨行”的体现,感应不在“神迹”,而在日常的一念善心、一念觉照。

相关问答FAQs

Q1:佛菩萨感应是否真实存在?为何有人感应强烈,有人却毫无体验?

A:感应的真实性,需从“心佛不二”的义理理解,佛菩萨的慈悲愿力如虚空,遍一切处,但众生能否感得,取决于自身的“感应力”——即虔诚心、清净心与信心,如同镜子,镜面污浊则难映物,镜面清净则万象现前,有人感应强烈,因至诚恳切,心无旁骛;有人无体验,或因信心不足,或因夹杂功利心,或因因缘未具,感应并非衡量信仰的标准,正如《坛经》所言:“迷时师度,悟时自度”,真正的感应是内心的觉悟,而非外在的“神通”。

Q2:如何才能更好地感得佛菩萨加持?是否需要特定仪式或方法?

A:感得加持的核心是“心行相应”,而非依赖仪式,佛教强调“依法不依人”,具体可从三方面入手:一是“持戒”,规范身心,避免恶业障碍;二是“修定”,通过诵经、禅定等培养专注力,让心与佛愿相应;三是“发菩提心”,以利益众生为出发点,而非只为个人私利,方法上,可选择与自己有缘的佛菩萨(如观音代表慈悲,文殊代表智慧),至诚持诵其名号或经典,同时将修行与生活结合,如在困境中保持善念,在助人中践行慈悲,正如《普门品》所言:“应以何身得度者,即现何身而为说法”,加持不在“形式”,而在“心念”与“行动”的统一。