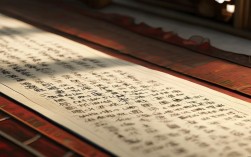

在佛教信仰中,向菩萨祈求并非简单的“索取”,而是以菩萨的慈悲与智慧为镜,启发自性本具的觉性,通过内心的净化与行为的修正,与菩萨的愿力相应,最终实现自利利他的目标,所谓“菩萨面前怎么求”,核心在于“求”的心态、方法与践行,而非形式上的拜佛烧香,以下从正信认知、发心准则、具体步骤、注意事项等方面展开说明,助以正确理解与实践。

正信认知:理解菩萨的慈悲与愿力

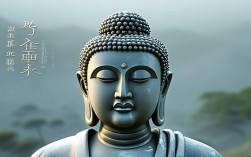

“菩萨”是“菩提萨埵”的简称,意为“觉有情”,即已发菩提心、行菩萨道、上求佛道、下化众生的修行者,菩萨并非主宰命运的“神明”,而是慈悲与智慧的象征,其愿力如大地般承载众生,如明灯般指引方向,向菩萨祈求,本质是借助菩萨的愿力唤醒自心的力量——若心中充满贪嗔痴,即使烧香拜佛也难获感应;若心行正道、慈悲利他,则自然与菩萨愿力相应,如磁石吸铁,不感而感。

首先要明确:菩萨的“加持”是外在的助缘,内在的“因”才是根本,如同医生开药方,药物(菩萨愿力)是辅助,但病人(自身)需配合调养(修行),方能康复,若将祈求视为“交易”,以为供品多、拜得勤就能得偿所愿,实为误解,反而易增长执著与贪心。

发心准则:以菩提心为根本

“发心”是祈求的核心,决定了祈求的方向与结果,佛教强调“自未度而能度他”,发心越清净,愿力越强大,正确的发心应包含三层:

- 为自解脱:祈求智慧与力量,断除自身的烦恼、习气,如贪爱、嗔恨、愚痴,这是修行的根本;

- 为利众生:将所求功德回向给一切众生,愿他们离苦得乐、究竟解脱,这是菩萨道的精髓;

- 与佛心相应:祈求的目标需符合佛陀的教法,如“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”,而非满足私欲(如求财富、地位损害他人)。

若发心为利己而损人,或求违背因果之事(如求他人遭遇不幸),不仅无法感应菩萨,反而会造作恶业,招致恶果,正如《普门品》所言:“若有众生多于淫欲、嗔恚、愚痴,常念恭敬观世音菩萨,便得离欲,除嗔恚,除愚痴。”菩萨的慈悲愿力,只会引导众生向善,而非助长贪执。

具体步骤:至诚恭敬,心行合一

祈求的过程,是“身、口、意”三业清净的修行,需以恭敬心、至诚心、清净心为前提,具体可分为以下步骤:

(一)净坛与准备:营造清净氛围

在祈求前,可先整理环境,保持场所整洁(象征“净心”),准备供品(如香、花、灯、水、果等),供品的本质是“表法”,而非攀比:

- 香:象征戒定真香,提醒以清净心持戒;

- 花:象征无常与美好,提醒观照诸法无我;

- 灯:象征智慧,破除无明黑暗;

- 水:象征平等与清净,心像水一样平正;

- 果:象征善因善果,提醒“种善因得善果”。

供品不在于贵重,而在于至诚——一瓣心香、一杯清水,若能怀着恭敬与清净心,同样能感通佛菩萨。

(二)至诚忏悔:清净三业障碍

“业障”是障碍我们与菩萨愿力相应的根本因素,故需先“忏悔”,忏悔并非“求菩萨原谅”,而是“发露罪业、誓不复造”的自我净化:

- 身业忏悔:反思是否杀生、偷盗、邪淫等伤害他身的行为;

- 口业忏悔:反思是否妄语、两舌、恶口、绮语等伤害他心的语言;

- 意业忏悔:反思是否贪爱、嗔恨、愚痴等扰乱自心的念头。

忏悔时,可至诚念诵“往生忏悔文”或“八十八佛大忏悔文”,也可在心中默念:“往昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴,从身语意之所生,一切我今皆忏悔。”关键在于“发露”与“断相”,承认错误并决心改正,而非形式上的念诵。

(三)称念圣号:与菩萨愿力相接

称念菩萨圣号(如观世音菩萨、地藏王菩萨、文殊菩萨等)是祈求的重要方法,菩萨的每一尊圣号都代表一种愿力:

- 观世音菩萨:“寻声救苦”,能救众生脱离苦难;

- 地藏王菩萨:“地狱不空,誓不成佛”,能救度众生脱离恶道;

- 文殊菩萨:“大智”,能开启众生智慧。

称念时需“至诚专一”,口中念、耳中听、心中想,将散乱心收摄于一句圣号,不必追求念得多快,而是念得清晰、听得真切、记得分明,让圣号成为心中的“定海神针”,在烦恼生起时能立刻觉照。

(四)诉说所求:至心祈愿,合情合理

诉说所求时,需“至心切愿”,即以真诚、恳切的心表达愿望,但“所求”必须符合以下原则:

- 如法:不违背因果,不损害他人,如求健康、智慧、平安、家人和睦等;

- 适度:不贪求无度,如求巨额财富、权力等易增长贪心的目标;

- 利他:尽量将所求与利益众生结合,如“愿我病愈后,更能照顾病患;愿孩子学业有成,将来能服务社会”。

祈愿的语言不必华丽,以朴实、真诚为要,可默念或轻声诉说,“弟子XXX,今日至诚向观世音菩萨祈求,愿家人平安健康,我亦能精进修行,未来度化更多众生。”关键在于“心念”而非“形式”,即使不说话,至诚心也能感通。

(五)至诚感恩与回向:功德圆满

祈求后,需怀着感恩心:“感谢菩萨慈悲加持,让我生起善念与力量。”“回向”是祈求的重要环节——将所修功德(包括祈求的力量)分享给一切众生,而非独享,回向偈可念:“愿以此功德,庄严佛净土;上报四重恩,下济三途苦;若有见闻者,悉发菩提心;尽此一报身,同生极乐国。”回向能扩大心量,让功德“如虚空般广大”,而非“如水滴般易干”。

注意事项:避免误区,重在践行

- 不执着“感应”:感应是“自然结果”,而非“刻意追求”,若祈求后立刻“求神通”“看相兆”,易陷入执著,反而障碍修行,真正的感应是内心的平静、烦恼的减少、利他心的增长。

- “求”与“行”结合:祈求后需在生活中践行,如求健康就需规律作息、合理饮食、积极锻炼;求智慧就需闻思经教、断恶修善,若只拜佛不行动,如同“想不耕种而得丰收”,违背因果。

- 平等心对待一切:菩萨的慈悲平等遍及一切众生,不可只对某一尊菩萨祈求,或对“灵验”的菩萨特别恭敬,对“不灵验”的菩萨轻慢,这易增长分别心。

- 接受“不如意”:生活中难免有逆境,此时应明白“逆增上缘”——逆境是消业、修忍辱的机会,而非“菩萨不加持”,正如《金刚经》所言:“凡所有相,皆是虚妄。”若执著于“求不得”的痛苦,反而违背了菩萨“破相显性”的本怀。

菩萨前祈求的步骤与要点(表格归纳)

| 步骤 | 具体行为 | 核心要点 |

|---|---|---|

| 净坛与准备 | 整理环境,准备香、花、灯、水、果等供品 | 供品表法,重在至诚清净,不攀比贵重 |

| 至诚忏悔 | 反思身、口、意三业,发露罪业,誓不复造 | 忏悔是自我净化,非求菩萨原谅,关键在“断相” |

| 称念圣号 | 至专一称念观世音、地藏等菩萨圣号,口念耳听心想 | 收摄散乱心,与菩萨愿力相接 |

| 诉说所求 | 至心祈愿,所求如法、适度、利他,默念或轻声诉说 | 避免贪执,合情合理,尽量结合利益众生 |

| 感恩与回向 | 感恩菩萨加持,将功德回向给一切众生 | 扩大心量,功德圆满 |

菩萨面前怎么求?核心是“求己而非求人”——通过祈求的过程,唤醒自性本具的慈悲与智慧,以菩提心为方向,以清净心为基础,以行为为助缘,正如印光大师所言:“欲得佛法实益,须向恭敬中求,有一分恭敬,则消一分罪业,增一分福慧。”当我们放下贪执、至诚向善,自然能与菩萨愿力相应,获得内心的安宁与力量,最终实现“自利利他、觉行圆满”的目标。

相关问答FAQs

问1:为什么有时很虔诚地祈求,却没有得到想要的回应?

答:从佛教因果与缘起的角度看,“感应”是“自他相应”的结果,并非简单的“交换”,可能的原因有:①所求违背因果(如求不义之财);②发心不纯(如为损害他人而求);③未践行“求”与“行”的结合(如只拜佛不改正恶习);④业障深重,需更多忏悔与修行,菩萨的加持是“助缘”,真正的“因”在于自身的心行,若能以“逆境是消业、顺境是修道”的心态面对,将“求不得”转化为修忍辱、断我执的机会,反而能积累更深厚的福慧。

问2:在家居士没有太多时间,如何简化菩萨前的祈求仪式?

答:仪式是“表法”,核心是“至诚心”,在家居士可简化为三步:①净心:每天花3-5分钟,静坐片刻,观照呼吸,让心平静;②称名:至诚念诵菩萨圣号(如108遍或21遍),专注当下;③回向:念一句“愿以此功德,回向一切众生”,将善心分享,不必拘泥于外在形式,即使是在通勤、做家务时,心中默念圣号、生起善念,也是与菩萨愿力相应的“祈求”,关键是将“祈求”融入日常生活,保持“觉照”与“慈悲”,这才是最有效的修行。