禅院与寺庙均为佛教修行的重要场所,二者虽同属佛教文化载体,却在定义范畴、核心功能、建筑布局、修行方式及历史渊源上存在显著差异,要深入理解二者的区别,需从多个维度展开分析,方能明晰其各自的独特性与文化内涵。

定义与范畴:从“泛称”到“特指”的层级关系

“寺庙”是佛教建筑的总称,源于梵文“Vihara”(音译“毗诃罗”),本意为“僧侣居住的园林”,后随佛教传入中国,逐渐演化为包含多种功能的宗教场所,其范畴广泛,涵盖禅宗、净土宗、律宗等各宗派的修行道场,既可以是大型宗教活动中心,也可以是小型山林茅蓬,而“禅院”则是寺庙的子集,特指禅宗修行者的专用场所,核心功能聚焦于“禅修”——即通过坐禅、参话头等实践方法,追求“明心见性”的境界,简言之,所有禅院都属于寺庙,但并非所有寺庙都是禅院;禅院是寺庙在禅宗影响下的专业化形态。

核心功能:从“多元综合”到“专注禅修”的价值分化

寺庙的功能具有多元性,既是宗教活动中心,也是文化与社会服务的枢纽,其核心功能可概括为:

- 宗教仪式:举办皈依、受戒、水陆法会等活动,满足信众的宗教需求;

- 文化传承:保存佛经、佛像、佛教艺术(如壁画、雕塑),承担宗教教育功能;

- 社会服务:部分寺庙开设慈善机构、义诊、学堂,参与社区服务;

- 旅游观光:作为文化地标吸引游客,传播佛教文化(如杭州灵隐寺、少林寺)。

禅院的功能则高度聚焦,以“禅修”为核心,排斥世俗化干扰,其设计围绕“修行”展开:

- 禅修实践:以“禅堂”为中心,每日安排固定坐香(打坐)、行香(行走禅),通过“止观双运”培养专注力;

- 农禅并重:强调“一日不作,一日不食”,僧人需参与劳作(如耕种、手工艺),在劳作中修行;

- 心性修炼:以“不立文字,直指人心”为宗旨,通过参话头(如“念佛是谁”)、默照禅等方法,打破执着,体悟“平常心是道”。

杭州灵隐寺作为大型寺庙,每年接待数百万游客,设有法会、文化讲座等多元活动;而云门寺禅院(广东韶关)则常年关闭游客通道,仅开放短期禅修营,僧人每日凌晨3点起床坐香,白天劳作,生活高度规律化,体现“修行第一”的原则。

建筑布局:从“等级森严”到“简朴实用”的风格差异

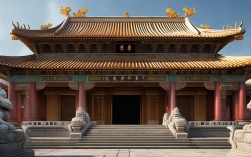

寺庙的建筑布局深受中国传统礼制影响,强调中轴对称与等级秩序,通常以“三进院落”或“多进院落”为核心,主要建筑包括:

- 山门:象征“解脱之门”,常塑哼哈二将护法;

- 天王殿:供奉弥勒佛、四大天王,体现“护法”理念;

- 大雄宝殿:寺庙核心,供奉释迦牟尼佛,两侧为十八罗汉或二十四诸天;

- 藏经楼:保存佛经、典籍,部分寺庙设有钟楼、鼓楼、配殿(如观音殿、药师殿)。

这种布局兼具宗教仪式感与艺术性,如少林寺的“七进院落”中,大雄宝殿的“三世佛”塑像、碑林的书法石刻,均体现“庄严国土,利乐有情”的佛教思想。

禅院建筑则追求“简朴实用”,摒弃繁复装饰,以“少即是多”为原则,核心布局包括:

- 禅堂:绝对中心,仅设蒲团、供少量佛像(或仅一尊“西方三圣”),强调“心佛不二”;

- 僧寮:僧人住所,多为单间或通铺,避免奢华;

- 斋堂:用餐场所,墙上常挂“食存五观”(反思食物来之不易)的偈语;

- 茶园或菜园:体现“农禅并重”,如江西百丈寺的禅院至今保留僧人开垦的茶园,采茶、制茶成为修行的一部分。

建筑风格上,寺庙多采用青砖黛瓦、雕梁画栋,如苏州寒山寺的“飞檐翘角”;禅院则以“茅茨土阶”为尚,如虚云和尚重建的广东云门寺禅院,墙体用当地石材,屋顶为青瓦,无过多装饰,体现“回归本真”的禅意。

修行方式:从“宗派差异”到“禅法独特”的方法论

寺庙的修行方式因宗派而异,呈现多样性:

- 净土宗:强调“持名念佛”,通过念诵“阿弥陀佛”求生净土;

- 律宗:以戒律为核心,研习《四分律》,规范僧人行为;

- 天台宗:主张“止观双运”,通过“止”(专注)与“观”(智慧)平衡修行。

寺庙的日常活动包括早课(诵经)、晚课、法会、讲经等,信众可自由参与,修行氛围相对开放。

禅院的修行方式则以“禅宗”为核心,形成独特的方法论:

- 坐香与行香:每日4-6次坐香(每次40-60分钟),配合行香(缓慢行走),通过“调身、调息、调心”进入“无念”状态;

- 参话头:以“念佛是谁”“父母未生前本来面目”等话头为“公案”,打破逻辑思维,体悟“空性”;

- 默照禅:强调“寂照不二”,静坐时观照心念,不起分别,如宋代宏智正觉倡导的“默照禅”。

禅宗修行反对“文字执著”,主张“行亦禅,坐亦禅”,将修行融入日常,如日本曹洞宗的“只管打坐”(Zazen),以及临济宗的“棒喝”(用棒子或呵斥打破迷惘),均体现了禅院修行的“直指人心”特点。

历史渊源:从“本土融合”到“丛林制度”的文化演进

寺庙的历史可追溯至东汉时期,佛教传入中国后,最早的寺庙如洛阳白马寺,以“译经中心”功能为主,后随佛教本土化,逐渐融合儒道文化,形成“寺观合一”的格局(如少林寺融合武术与禅宗)。

禅院的出现则与禅宗的形成密切相关,唐代禅宗六祖惠能提出“直指人心,见性成佛”,打破传统佛教的经院式修行,倡导“平常心是道”,至唐末五代,禅宗创立“丛林制度”(以禅院为修行基地),规定“住持”为最高负责人,下设“监院”“知客”等职,形成“农禅并重”“集体修行”的模式,百丈怀海禅师制定的《百丈清规》,明确了禅院的戒规与生活准则,成为后世禅院的典范。

宋代以后,禅院逐渐成为佛教主流,影响遍及东亚(如日本的禅寺、韩国的禅院),而寺庙则因功能多元,部分演变为“文化地标”或“旅游场所”,二者在历史演进中形成了“专业化”与“世俗化”的分野。

禅院与寺庙的区别对比表

| 维度 | 寺庙 | 禅院 |

|---|---|---|

| 定义范畴 | 佛教建筑总称,涵盖各宗派 | 禅宗专用修行道场,属寺庙的子集 |

| 核心功能 | 多元:宗教仪式、文化传承、社会服务、旅游观光 | 专注:禅修实践、农禅并重、心性修炼 |

| 建筑布局 | 中轴对称,等级分明(山门、天王殿、大雄宝殿等) | 简朴实用,以禅堂为中心,无多余装饰 |

| 修行方式 | 多宗派:念佛、持戒、讲经等,氛围开放 | 禅宗特色:坐香、参话头、默照禅,严格封闭 |

| 生活原则 | 随缘,服务社会,允许信众参与 | 农禅并重,自给自足,强调“少欲知足” |

| 典型代表 | 少林寺、灵隐寺、白马寺 | 云门寺禅院、虚云禅寺、百丈寺 |

| 文化输出 | 佛教艺术、哲学的广泛传播 | 禅宗思想、修行方法影响东亚文化(日本茶道、武士道) |

相关问答FAQs

Q1:普通人可以去禅院体验禅修吗?需要注意什么?

A:可以,但需遵守禅院规约,部分禅院(如广东云门寺、浙江永嘉寺)会开设短期禅修营(通常3-7天),需提前通过官方渠道报名,注意事项包括:保持安静(止语)、不携带电子设备、遵守作息时间(凌晨早课)、参与劳作(如打扫、种菜)、不随意触碰僧人物品,体验禅修的核心是“放下执着”,以开放心态感受“平常心”。

Q2:禅院和寺庙的香火钱用途有何不同?

A:寺庙香火钱用途多元,主要用于建筑维护(如修缮大雄宝殿)、法会举办(如水陆法会)、慈善公益(如助学、义诊)及僧人生活补贴(因寺庙功能多元,需更多资金支持),禅院香火用途则更克制,主要用于禅堂维护、僧人基本生活(因“农禅并重”,部分食物自给自足),剩余资金多用于印制禅宗典籍或支持偏远地区禅院建设,极少用于旅游设施开发。