崇福寺作为承载宗教信仰与文化传承的场所,其名称“崇福”二字蕴含着深厚的文化意涵与精神指向,既体现了佛教教义的核心追求,也折射出世俗社会对美好生活的向往,从字面拆解,“崇”有尊崇、推崇、崇尚之意,指向一种主动的、敬畏的精神姿态;“福”则指福气、福祉、福报,是中国传统文化中人们对生命圆满的终极期盼,二者结合,“崇福”即“崇尚福报”,这一名称不仅是对寺庙功能的凝练概括,更是宗教理念与世俗心理的深度融合,其内涵可从宗教教义、文化心理、社会功能及历史传承四个维度展开解析。

宗教教义维度:福慧双修的修行指向

在佛教语境中,“福”与“慧”是修行的两大核心,二者相辅相成,缺一不可。“福”指通过布施、持戒、忍辱等善行积累的福报,涵盖财富、健康、长寿等世俗利益;“慧”则指通过闻思修获得的智慧,能断除烦恼、证得真理,崇福寺的“崇”字,首先体现对“福慧双修”理念的推崇——既重视世俗福报的积累(以利益众生),更强调智慧觉悟的提升(以超越轮回)。

具体而言,“崇福”中的“福”与佛教“福田”观念紧密相关,寺庙作为“三宝福田”,是信众培植福报的殊胜场所:供养三宝、参与法会、护持道场等行为,皆是在“种福田”;而“崇”则引导信众以虔诚心践行这些行为,将“求福”升华为“修福”,从被动祈愿转向主动利他,这种“崇福”不仅是个人福报的积累,更是“自利利他”菩萨精神的体现,契合佛教“上报四重恩(佛、法、僧、父母、国家、众生)、下济三途苦”的教义核心。

文化心理维度:世俗福愿的文化投射

“福”是中国传统文化的核心价值之一,从甲骨文“福”字(双手捧酒祭神,祈求吉祥)到民间“五福临门(寿、富、康宁、攸好德、考终命)”的观念,人们对“福”的追求贯穿始终,崇福寺的名称,正是这种世俗文化心理在宗教场所的投射。

在中国民间信仰中,“福”并非抽象概念,而是与具体生活场景紧密相连:祈求子嗣延续、家宅平安、五谷丰登、国泰民安等,皆是“福”的体现,崇福寺以“福”命名,本质上是对这些世俗愿望的接纳与引导——它不否定人们对现世幸福的追求,而是将其纳入宗教修行框架,通过“崇”(尊崇佛法、践行善行)将世俗福愿转化为修行的动力,实现“人间佛教”所倡导的“生活即修行,日用即道场”,这种名称选择,拉近了宗教与世俗的距离,使寺庙成为连接神圣信仰与日常生活的精神纽带。

社会功能维度:和谐社会的构建导向

寺庙作为社会公共空间,其名称往往隐含对社会责任的担当。“崇福寺”的“崇”字,不仅指向个人修行,更蕴含对社会福祉的推崇;“福”字则超越个体层面,指向集体与社会的和谐,这种名称内涵,决定了崇福寺在社会功能上的导向——通过宗教活动引导人心向善,促进社会和谐。

具体而言,“崇福”体现在两方面:一是“化导人心”,通过讲经说法、法会活动等,传播慈悲、包容、因果等理念,帮助人们树立正确的价值观,减少贪嗔痴等烦恼,从而维护家庭和睦、社区安定;二是“服务社会”,许多崇福寺会开展慈善救济、扶贫助学、灾害救助等公益活动,将“崇福”的理念转化为利他行动,践行“庄严国土、利乐有情”的誓言,这种“崇福”的社会功能,使寺庙成为构建和谐文化、促进社会稳定的重要力量。

历史传承维度:文化记忆的符号载体

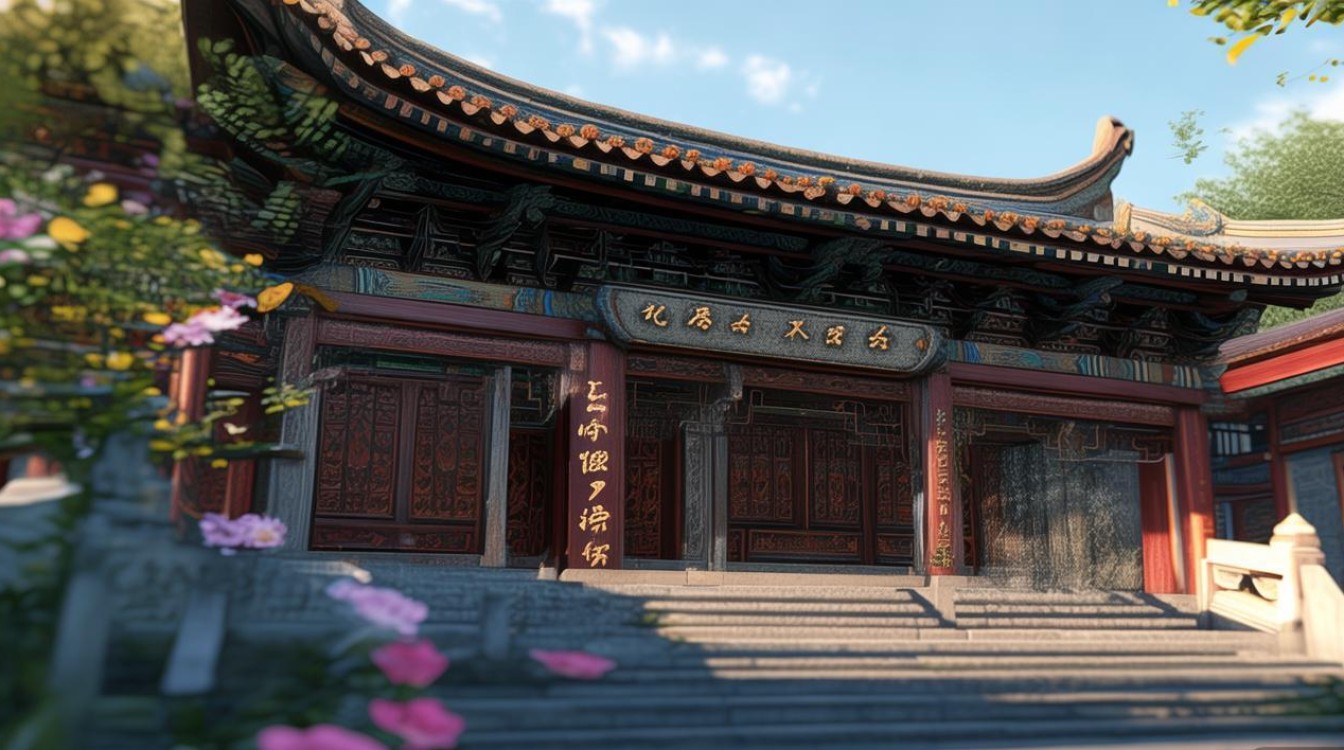

寺庙名称往往是历史文化的活化石,承载着特定时代的精神风貌,以浙江桐乡崇福寺为例,该寺始建于梁天监二年(503年),初名“崇福院”,宋代时赐名“崇福寺”,名称沿用千年,其“崇福”之名,在不同历史时期虽可能有细微演变,但核心内涵始终未变——即以“崇福”为宗旨,传承佛教文化,凝聚地方信仰。

在历史长河中,“崇福寺”的名称成为地方文化记忆的符号:它可能是古代文人雅士参禅悟道的场所,是普通民众祈福禳灾的精神寄托,也是地方志中记载的“文化地标”,这种名称的延续性,使其超越了单纯的宗教标识,成为承载地方历史、民俗、艺术的文化载体,崇福寺的建筑布局、碑刻匾额、宗教仪式等,都可能围绕“崇福”主题展开,形成独特的文化景观。

崇福寺名称内涵的多维解析

| 维度 | 核心内涵 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 宗教教义 | 福慧双修,自利利他 | 推崇布施、持戒等善行积累福报,强调智慧觉悟,践行菩萨精神。 |

| 文化心理 | 世俗福愿的文化投射 | 接纳民间对“五福”的追求,将世俗祈愿纳入修行框架,连接神圣与日常生活。 |

| 社会功能 | 和谐社会的构建导向 | 化导人心(传播善念)、服务社会(慈善公益),促进家庭与社区和谐。 |

| 历史传承 | 文化记忆的符号载体 | 名称延续千年,承载地方历史、民俗、艺术,成为地方文化标识。 |

相关FAQs

Q1:崇福寺的“崇福”与民间常见的“祈福”有何区别?

A:“祈福”多为单向的、结果导向的祈愿,侧重于“求”福(如求健康、求财富),是一种被动的心态;而“崇福”则强调双向的、过程导向的尊崇与践行,包含“崇”(尊崇佛法、践行善行)和“福”(福报、福祉)的统一,是“以崇致福”——通过主动的修行和利他行为积累福报,同时追求精神层面的觉悟,前者偏重世俗利益,后者兼顾物质与精神,更具宗教修行的深度。

Q2:崇福寺名称中的“福”是否仅指物质层面的福气?

A:不仅指物质层面的福气,更包含精神层面的福报,佛教中的“福”分为“世间福”和“出世间福”:世间福指财富、健康、长寿等世俗利益,是修行的副产品;出世间福则指内心的安宁、慈悲、智慧等,能引导人超越烦恼、趋向解脱,崇福寺的“福”以“出世间福”为根本,以“世间福”为方便,引导信众追求物质与精神的平衡,最终指向生命的究竟圆满。