普庵菩萨是中国佛教民间信仰中具有重要地位的神祇,其形象融合了高僧圣德与宗教神通,成为信徒心中护法安众的精神象征,普庵菩萨,俗姓余,名印肃,宋代临济宗黄龙派高僧,出生于袁州宜春(今江西宜春),因显灵驱邪、治病救人事迹广为流传,后被尊为菩萨,称“普庵祖师”或“普庵菩萨”,他的信仰尤其在南方闽粤赣地区盛行,相关画像、塑像常见于寺院与民间供奉场所,承载着深厚的宗教文化内涵。

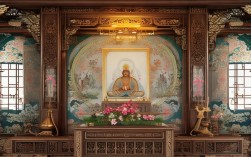

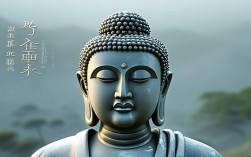

普庵菩萨的图像特征具有鲜明的宗教符号体系,既体现佛教菩萨的庄严,又融入其作为高僧的朴素特质,综合现存寺院壁画、木刻版画与民间供奉像,其形象可归纳为以下几个核心要素:面部表情多呈现慈悲与威严并存的双面性,双目微睁或凝视前方,嘴角含笑,象征对众生的慈悲;若为降伏妖魔相,则双目圆睁,眉间微蹙,显忿怒相,体现护法威德,头戴宋代僧人特有的“莲花冠”或“五佛冠”,冠中常绘有五方佛符号,象征其统领诸佛神通的权能,身披袈裟,多为青灰色或暗红色,代表僧人身份的朴素;部分高级别画像中,袈裟边缘会绣有金色梵文或莲花纹,凸显其神圣性,手印与法器是区分普庵菩萨职能的关键:常见“定印”结于腹前,象征禅定智慧;或左手持“拂尘”,象征扫除众生无明烦恼;右手持“宝剑”,代表以智慧之剑斩断邪魔;亦有双手持“念珠”,寓意修行计数,或持“莲花”,象征清净无染,坐姿多为“结跏趺坐”,坐于莲花座或岩石座,莲座下常有“地轮”或“水波纹”,寓意其道场稳固,德被四方,背景元素常伴随“祥云”“火焰纹”“护法神将”等,祥云表祥瑞,火焰纹表智慧光明,护法神将(如“伽蓝菩萨”“韦陀菩萨”)则体现其护持正法的职能。

不同地区与宗派的普庵菩萨图像存在细微差异,形成地域化的艺术风格,为更清晰呈现,可将其特征分类对比:

| 特征类别 | 具体描述 | 文化象征 |

|---|---|---|

| 面部特征 | 慈眉善目,双目微睁,面相圆润;或忿怒相,眉峰上扬,目露精光 | 慈悲摄受众生,威德降伏邪魔 |

| 服饰 | 青灰色或暗红色袈裟,内穿僧衣,束腰带;高级画像袈裟绣金纹梵文 | 僧人身份的朴素,佛法的庄严 |

| 法器 | 拂尘(扫除烦恼)、宝剑(智慧断惑)、念珠(修行计数)、莲花(清净无染) | 不同法器对应不同度化职能 |

| 坐姿与座驾 | 结跏趺坐,坐于莲花座或岩石座;少数骑“麒麟”或“狮子” | 莲花座表清净,兽座表降伏外道 |

| 背景元素 | 祥云、火焰纹、护法神将、梵文咒语(如“普庵咒”) | 祥瑞加持,光明破暗,护法护持 |

从宗教内涵看,普庵菩萨图像是佛教“禅净双修”思想的具象化,作为禅宗高僧,其形象中的“禅定相”“朴素袈裟”体现“明心见性”的禅修理念;而手持法器、忿怒护法相则融合密宗“降伏法”元素,展现“以方便度化”的慈悲,其信仰核心围绕“普庵咒”(《广大灵感咒》)展开,传说此咒能驱邪治病、安宅镇煞,因此画像常被用于家庭供奉、庙会法事,成为连接世俗信仰与宗教仪式的媒介,在民间,普庵菩萨被视为“医王”“宅神”,信徒通过供奉其画像祈求健康、平安、驱邪避灾,这种功能使其图像超越宗教范畴,成为民俗文化的一部分。

从艺术演变看,普庵菩萨图像风格随时代变迁而丰富,宋元时期,受禅宗“简淡”美学影响,画像线条简洁,色彩朴素,侧重高僧的“圣贤相”;明清时期,随着民间信仰兴盛,画像趋于华丽,色彩鲜艳,细节繁复,如袈裟纹饰、背景祥云等更具装饰性;近现代,在佛教复兴与文化交流中,图像融合传统工笔与现代写实技法,部分作品加入“现代生活场景”(如家庭、医院),使其更贴近当代信徒的精神需求,在闽台地区,普庵菩萨常与妈祖、保生大帝等民间神祇并列供奉,形成“多元信仰共生”的图像体系,体现中华文化兼容并蓄的特点。

普庵菩萨图像不仅是宗教艺术的载体,更是信仰传播的媒介,其形象的稳定性(如僧人身份、核心法器)与地域变异性(如闽粤风格差异),共同构建了“一体多元”的视觉文化符号,对信徒而言,画像中的每一处细节都蕴含对“护法安众”“离苦得乐”的期盼;对艺术研究者而言,其风格演变是佛教中国化、民俗化的重要见证;对社会而言,它承载着“慈悲护生”“正念修行”的伦理价值,至今仍发挥着精神慰藉与文化传承的作用。

相关问答FAQs

Q1:普庵菩萨和观音菩萨有什么区别?

A:普庵菩萨与观音菩萨在身份、职能和形象上均有显著区别,身份上,普庵菩萨是宋代汉传佛教高僧(印肃禅师),后被神化为菩萨;观音菩萨是佛教中早已存在的菩萨,代表“大慈大悲”,是久远劫前的古佛,职能上,普庵菩萨侧重“驱邪治病、护宅安民”,尤其以“普庵咒”闻名;观音菩萨侧重“救苦救难、闻声感应”,信仰范围更广,形象上,普庵菩萨为出家僧人相,头戴僧冠,多持拂尘、宝剑;观音菩萨多为在家相或菩萨相,常手持净瓶、杨柳,或结坐莲台,形象更柔和慈悲。

Q2:供奉普庵菩萨画像时需要注意什么?

A:供奉普庵菩萨画像需遵循佛教仪轨与民俗禁忌,应选择清净、庄严的场所,如客厅佛堂、书房,避免置于卧室、卫生间等不洁之处;画像需高悬于视线平齐或略高处,不可低于腰部,以示恭敬,供奉时需搭配香、花、灯、果等供品,忌供荤腥(如肉类、葱蒜),供品需新鲜清洁,行为上需保持庄重,忌在画像前喧哗、争吵或有不雅举止;定期清洁画像,若有污损应及时修补或更换,不可随意丢弃,心态上应以“虔诚正念”为本,不可将供奉视为“功利交换”,而应学习普庵菩萨的慈悲精神,践行善行。