菩萨造像的头部是其艺术表达与宗教意涵的核心载体,各种头饰与符号不仅承载着深厚的文化象征,更通过视觉语言传递着菩萨的智慧、慈悲与身份特质,从古印度的犍陀罗艺术到中国汉地、藏传及南传佛教的造像传统,菩萨脑袋上的元素逐渐形成了一套丰富而系统的符号体系,每一处细节都值得细细品味。

肉髻是菩萨头部最显著的标志之一,源于佛陀“三十二相”中的“无见顶相”,肉髻通常呈高耸的圆形或半球形,象征超越凡俗的无上智慧,在早期犍陀罗造像中,肉髻多表现为自然的卷发束,后逐渐演化为覆盖螺髻的形式,汉传佛教中则常以平缓的肉髻配以宝珠顶,如观音菩萨的“肉髻相”便代表其圆融无碍的觉性,藏传佛教的菩萨肉髻更为繁复,常叠加宝冠、化佛等元素,如文殊菩萨的“五髻”象征五智圆满,凸显其智慧之主的身份。

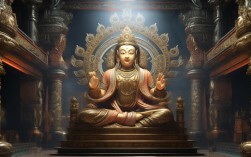

肉髻之上的宝冠是菩萨身份的重要标识,不同菩萨的宝冠形制各异,蕴含丰富的宗教隐喻,以观音菩萨为例,其常见的“化佛冠”正中常饰有 Amitābha 佛(阿弥陀佛)像,象征观音作为阿弥陀佛胁侍的传承;文殊菩萨的“五佛冠”则代表五方佛的智慧,五冠叶片上常刻有五佛种子字,彰显其“大智”特质,宝冠的材质在造像中多用金属、宝石或彩绘模拟,如汉地唐代的鎏金宝冠嵌以珍珠、松石,既体现皇家审美,也隐喻菩萨的庄严德相;藏传佛教的“愤怒宝冠”则多用骷髅、金刚杵等密宗符号,代表其降伏烦恼、度化众生的力量。

除宝冠外,菩萨头部的光背(又称“头光”)是另一重要符号,头光通常为圆形、莲瓣形或火焰纹,边缘常有放射状线条,象征佛菩萨身放光明,破除无明黑暗,汉传佛教的菩萨头光多简洁素雅,如唐代石刻观音的头光仅刻单圈莲纹,体现“净域”之境;藏传佛教的头光则繁复华丽,外层常饰以金刚杵、火焰纹,内层刻梵文种子字或莲花,象征智慧与方便的统一,南传佛教的菩萨头光相对朴素,多以多层同心圆表现,强调“中道”的平和意境。

菩萨头部的发式与装饰细节同样不容忽视,汉传菩萨的“高髻”常饰以“发卷”,如云纹状垂于肩侧,象征“三千烦恼丝”的转化;藏传菩萨的“报身装”则多梳“金刚髻”,发辫中穿插珠宝,代表其“受用身”的圆满,菩萨额头正中的“白毫相”是“三十二相”之一,常以明珠或白玉镶嵌,象征其“圆明清净”的觉性,如敦煌壁画中的菩萨白毫相,常以淡彩勾勒,于庄严中透出慈悲。

不同文化背景下,菩萨头饰的融合与演变也值得关注,古印度笈多时代的菩萨造像中,头饰已开始融入希腊式发卷与中国式云纹,形成“秣菟罗风格”;中国唐代受皇室影响,菩萨宝冠借鉴了唐代贵族的“凤冠”形制,如龙门石窟卢舍那大佛的宝冠,龙凤纹饰交织,体现“佛国”与“人间”的统一;藏传佛教因密宗修行传统,头饰中大量使用“金刚铃”“金刚杵”等法器符号,如度母菩萨的宝冠两侧常饰小金刚杵,象征其“摧破烦恼”的智慧。

以下为常见菩萨头部特征对比表:

| 菩萨名 | 典型头饰 | 象征意义 | 主要流派 |

|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | 化佛冠、宝珠顶 | 弥陀愿力、慈悲救度 | 汉传、藏传 |

| 文殊菩萨 | 五佛冠、智慧剑 | 五智圆满、断除无明 | 汉传、藏传 |

| 弥勒菩萨 | 坦胸露髻、宝缯(发带) | 慈氏未来、欢喜自在 | 汉传、南传 |

| 度母菩萨 | 宝冠嵌金刚杵、花鬘 | 摧破障碍、增长福德 | 藏传 |

| 普贤菩萨 | 塔形顶、花冠 | 行愿无尽、法界缘起 | 汉传、藏传 |

菩萨脑袋上的这些元素,既是宗教艺术的视觉密码,也是佛教哲学的具象化表达,从肉髻的智慧之光,到宝冠的身份标识,再到光背的破暗之明,每一处细节都在诉说着菩萨“上求佛道,下化众生”的本愿,当我们在造像前凝视这些头饰时,看到的不仅是精湛的工艺,更是一份穿越时空的精神共鸣——那份对慈悲与智慧的永恒追求。

FAQs

Q1:菩萨脑袋上的化佛冠为何常见于观音菩萨?

A1:化佛冠正中的化佛多为阿弥陀佛,因观音菩萨在佛教经典中常作为阿弥陀佛的胁侍,代表“接引众生”的愿力,化佛冠象征观音继承阿弥陀佛的“净土法门”,其修行与度化皆以弥陀愿力为根本,体现“师承”与“传承”的宗教逻辑,藏传佛教中的观音(如六臂观音)亦保留此特征,强调其与净土法门的深厚关联。

Q2:为什么藏传菩萨头饰比汉传更繁复?

A2:藏传佛教菩萨头饰的繁复性源于密宗“即身成佛”的修行理念,密宗强调“方便与智慧双运”,通过繁复的符号(如金刚杵、骷髅、宝冠)象征对“烦恼”的转化与超越,如宝冠中的密宗符号代表“降伏烦恼”的智慧,而汉传佛教更侧重“显教”的“渐悟”思想,头饰趋向简洁,以“庄严”“清净”为主,体现“人间佛教”的亲和力,藏地文化中金银珠宝的丰富资源,也为头饰的繁复工艺提供了物质基础。