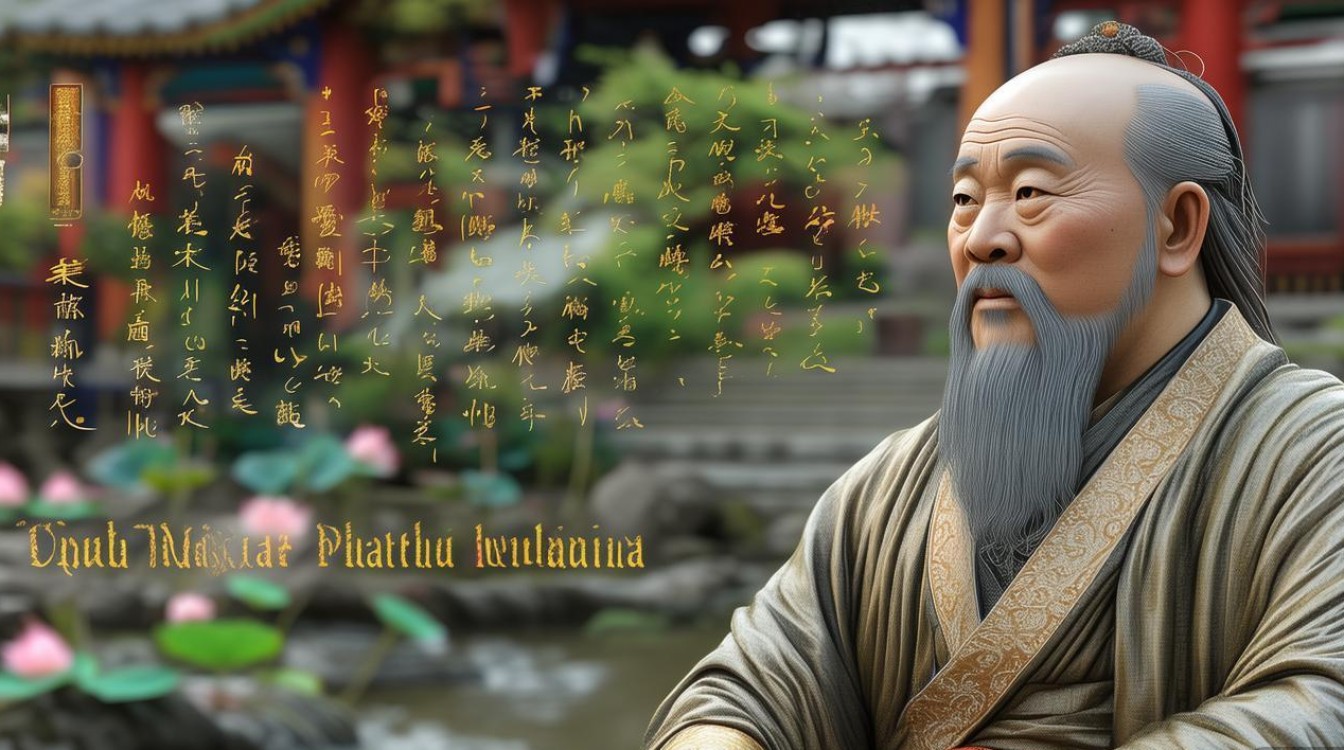

太虚大师是中国近代佛教史上杰出的改革家与思想家,其一生践行菩萨道,以“人生佛教”为核心,推动佛教现代化转型,契理契机地回应时代需求,为佛教的传承与发展开辟了新路径,他的菩萨道思想与实践,既深契大乘佛教“上求佛道,下化众生”的本怀,又融入了近代中国社会变革的语境,展现出鲜明的时代特色与人文关怀。

太虚大师生活于清末民初,彼时中国社会内忧外患,佛教亦面临衰微困境:僧团素质参差不齐,教义流于形式,与社会严重脱节,目睹此景,太虚大师发愿“革除弊兴,振兴佛教”,将菩萨道的实践从传统的山林寺院转向广阔的人间社会,他认为,菩萨道的根本精神是“智悲双运”,即以智慧洞察人生实相,以慈悲济度众生苦难,而这一精神必须落实到现实人生中,方能彰显佛教的真正价值,为此,他提出“人生佛教”理念,主张“教理以三系融贯(法性空慧、法相唯识、法相法性),生活以五戒十善为根本,人生以改善现实、净化社会为目标”,将佛教的终极关怀与现世生活紧密结合,使佛教成为指导人生、服务社会的智慧源泉。

在菩萨道的实践层面,太虚大师从教理革新、僧伽建设、社会参与三个维度全面推进,教理上,他倡导“教理革命”,主张以唯识学、中观学等大乘教义为基础,破除传统佛教中迷信、繁琐的成分,建立契理契机的现代佛学体系,他强调“佛学的真义,是阐明宇宙人生的真相,指示人生的正途”,认为唯有教理的澄清,才能引导众生正确理解佛教,从而践行菩萨道,僧伽建设上,他重视僧教育,创办武昌佛学院、闽南佛学院等院校,培养兼具佛学素养与社会责任的现代僧才,他提出“僧寺制度应改良”,主张僧伽应“服务人群、福利社会”,改变传统僧团脱离社会的倾向,使僧人成为菩萨道的践行者与社会进步的推动者,社会参与上,太虚大师积极投身于抗日救国、文化教育等社会事业,提出“佛教护国”思想,号召佛教徒“以慈悲精神救国救民”,组织僧侣救护队、难童收容所,以实际行动践行菩萨道的慈悲利他精神。

太虚大师的菩萨道思想,可概括为以下体系:

| 核心理念 | 内涵阐释 | 实践路径 |

|---|---|---|

| 人生佛教 | 以人生为根本,强调佛教对现实人生的指导意义,追求“人生改善、社会净化” | 推广五戒十善,将道德修养融入日常生活;倡导“人间净土”,在现实社会中践行菩萨道 |

| 教理革新 | 以大乘教义为基础,破除迷信,建立科学化、现代化的佛学体系 | 研究唯识学、中观学,著述《真现实论》等著作,推动佛学与现代思潮对话 |

| 僧伽现代化 | 培养现代僧才,改良僧寺制度,使僧团成为服务社会的中坚力量 | 创办佛学院,制定僧教育课程;主张“僧伽职业化”,鼓励僧众参与社会服务 |

| 悲智双运 | 以智慧洞察真理,以慈悲济度众生,体现菩萨道的根本精神 | 撰写《菩萨学处》,强调“智为先导,悲为根本”;通过教育、慈善践行利他行 |

太虚大师的菩萨道实践,深刻影响了近代中国佛教的发展方向,他打破了佛教“出世”的传统观念,将菩萨道的“入世”精神发扬光大,使佛教重新融入社会生活,成为滋养人心、改善社会的重要力量,他培养的僧才遍布海内外,其“人间佛教”思想更成为当代佛教的主流理念,持续引导着佛教与现代社会相适应,正如太虚大师所言:“仰止唯佛陀,完成在人格;人圆佛即成,是名真现实。”这一理念,正是他一生践行菩萨道的生动写照——以人格完善为基础,以利他行为为途径,最终实现个人解脱与众生福祉的统一。

相关问答FAQs

Q1:太虚大师的“人生佛教”与传统佛教有何不同?

A:太虚大师的“人生佛教”并非否定传统佛教,而是在传统基础上契理契机地革新,传统佛教更侧重于“出世”追求,如往生净土、解脱轮回,而“人生佛教”强调“以人生为出发点”,将佛教的教义与实践落实到现实人生中,注重人生的道德改善(五戒十善)与社会净化(人间净土),它主张佛教不应脱离社会,而应指导人生、服务社会,使“出世”的理想在“入世”的实践中实现,从而弥补了传统佛教与社会生活脱节的不足,更具现代适应性。

Q2:太虚大师的菩萨道思想对当代佛教有何启示?

A:太虚大师的菩萨道思想对当代佛教的核心启示在于“契理契机”与“入世担当”。“契理”即坚守佛教“智悲双运”“自利利他”的根本教义,“契机”则要求佛教与时俱进,回应时代需求(如科技发展、生态危机、心灵焦虑等),当代佛教应继承太虚大师“人间佛教”的精神,积极融入社会:通过现代化教育培养僧才与信众,弘扬正信佛学;以慈悲心参与社会公益(如扶贫、环保、心理疏导等),践行菩萨道的利他精神,唯有如此,佛教才能在现代社会中发挥积极作用,实现“庄严国土,利乐有情”的理想。