在佛教的智慧体系中,“菩萨是未来佛”这一理念深刻揭示了修行者从发心到圆满的完整路径,它不仅是对生命潜能的肯定,更是对慈悲与觉悟的终极指向,要理解这一命题,需从菩萨的内涵、佛的圆满境界,以及二者之间的因果次第展开,方能体悟其中蕴含的深意。

菩萨:觉悟的有情与行者的担当

“菩萨”是梵语“菩提萨埵”的略称,意为“觉悟的有情”或“发心求觉的有情”,在佛教语境中,菩萨不同于凡夫的迷惑,也不同于佛的圆满,而是处于“上求佛道,下化众生”的修行位次,菩萨的核心特质是“菩提心”——为了一切众生的解脱,誓愿成就无上佛道,这种发心超越了个人生死,以大慈悲为怀,以大智慧为导,在六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)的实践中积累福德与智慧资粮,最终导向佛果的圆满。

菩萨的修行并非一蹴而就,而是经历漫长的阶位次第,从最初的“三贤位”(十住、十行、十回向),到“十地”(欢喜地、离垢地、发光地、焰慧地、难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地),最终达到“等觉”(等同于佛的觉悟,尚有一分无明待破),之后进入“妙觉”(圆满佛果),这一过程体现了从“凡”到“圣”、从“觉他”到“觉行圆满”的逐步升华,而“未来佛”的定位,正是对菩萨修行方向的终极确认——每一位菩萨的终极归宿,都是成就无上正等正觉的佛陀。

佛:圆满的觉悟与究竟的归宿

“佛”是“佛陀”的简称,意为“觉者”,即圆满自觉、觉他、觉行三者,达到“三觉圆满”的究竟境界,自觉是对宇宙人生真理的彻底证悟,破除一切无明烦恼;觉他是以慈悲心帮助一切众生觉悟,不受自身局限;觉行圆满是福德与智慧资粮究竟具足,无丝毫欠缺,佛陀的境界超越了时空、对立与分别,是“常乐我净”的涅槃境地,也是一切修行者追求的终极目标。

佛与菩萨的本质区别在于“圆满度”,佛已断尽一切烦恼障、所知障,具足“十力、四无畏、十八不共法”等无量功德,能自在度化众生;而菩萨虽已发起菩提心,修行六度,但仍有无明习气未尽,需在度化众生的过程中不断磨砺,积累资粮,释迦牟尼佛在因地修行时,曾作为“释迦文菩萨”历经无数劫的修行,最终在菩提树下成佛,这一过程正是“菩萨是未来佛”的典范体现。

菩萨到佛的因果次第:从发心到圆满

“菩萨是未来佛”并非空洞的口号,而是基于佛教“因果不虚”的法则,揭示了修行从“因”到“果”的必然性,菩萨的“因”是菩提心与六度万行,佛的“果”是福慧二资粮的圆满;菩萨的“过程”是在度化众生中自利利他,佛的“圆满”是自觉觉他的究竟实现。

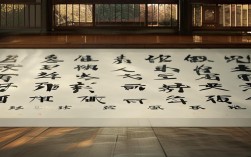

以下是菩萨修行阶位与功德增长的简要对照,以表格形式呈现更直观:

| 阶位名称 | 核心修行特点 | 对应功德与境界 |

|---|---|---|

| 三贤位(十住、十行、十回向) | 初发菩提心,修六度万行,回向众生 | 破除分别我执,积累福德资粮,伏烦恼 |

| 十地菩萨 | 登地菩萨,证悟“空性”,圆满六度 | 断烦恼障,证得“三空”(我空、法空、空空),具足无量神通 |

| 等觉菩萨 | 等同佛觉,仅余一分无明待破 | 福德智慧与佛相仿,如弥勒菩萨为一生补处菩萨 |

| 妙觉佛 | 断尽最后一分无明,三觉圆满 | 成就无上正等正觉,永恒住持涅槃,自在度化众生 |

从表格可见,菩萨的每一阶位都是向佛果的迈进,如同从凡夫到佛的“阶梯”,每一步都离不开“上求佛道,下化众生”的愿力驱动,正如《华严经》所言:“初发心时,便成正觉”,这里的“正觉”并非指已成佛,而是指菩萨发心时已确立了“未来佛”的方向,这种方向性决定了菩萨修行的终极归宿。

“菩萨是未来佛”的实践意义

这一理念对佛教修行者具有深远的激励作用,它打破了“凡夫与佛”的绝对对立,强调一切众生皆具“佛性”,只要发起菩提心,践行菩萨道,人人皆可成佛。《法华经·方便品》中的“开示悟入佛之知见”,正是指出众生本有佛性,只需通过修行开发,即可成就佛果,它明确了修行的路径:菩萨道不仅是理论,更是实践,必须在布施、持戒、忍辱等日常生活中践行,以慈悲心对待众生,以智慧心破除执着。

地藏菩萨以“地狱不空,誓不成佛”的大愿,救度一切苦难众生,虽为菩萨,却早已具备佛的慈悲与愿力,被尊为“大愿地藏”,这正是“未来佛”的生动写照,观音菩萨以“千处祈求千处应”的悲心,寻声救苦,虽处等觉位,却早已与佛的悲心无二,彰显了菩萨向佛果迈进的圆满德相。

相关问答FAQs

Q1:普通人如何才能成为菩萨?是否需要达到极高的境界?

A:成为菩萨的关键在于“发心”,而非境界的高低,普通人只要在日常生活中发起“为了一切众生离苦得乐,誓愿成就佛道”的菩提心,并在行动中践行六度——如布施财物、帮助他人,是“布施度”;遵守道德规范,不伤害众生,是“持戒度”;面对误解与伤害时能保持平和,是“忍辱度”;勤奋断恶修善,是“精进度”;通过禅修保持内心安定,是“禅定度”;以智慧分辨善恶、破除执着,是“智慧度”——即可在点滴中积累菩萨资粮,菩萨的修行并非遥不可及,而是从发心开始,在凡夫位即可践行,正如《六度集经》所言:“菩萨者,在人天道中修行,心不着我,名为菩萨。”

Q2:菩萨成佛后,是否还会度化众生?与菩萨阶段的度化有何不同?

A:菩萨成佛后不仅会继续度化众生,且度化的能力、智慧与慈悲更加圆满,菩萨阶段的度化受限于自身修行层次(如需断烦恼、证智慧),有时需应机示现不同身份(如国王、医生、长者等)度化众生;而佛陀已具足“三身”(法身、报身、化身),法身常住涅槃,报身具足无量庄严,化身能随类应现,在十方世界以无量善巧法门度化众生,且不受自身烦恼与众生根机的局限,释迦牟尼佛在世时以比丘身说法度化,阿弥陀佛以愿力接引众生往生净土,药师佛以十二大愿除众生病苦,皆是佛果圆满度化的体现,可以说,菩萨阶段的度化是“自利利他”的过程,佛果阶段的度化是“利他究竟”的圆满,二者一脉相承,但佛的度化更具究竟性与普遍性。