在佛教的教义体系中,“人”与“魔”是两个既相互关联又充满辩证色彩的概念,它们并非简单的“善”与“恶”的二元对立,而是揭示了众生在修行过程中身心世界的复杂面向,以及从烦恼到觉悟的转化可能,理解佛教中的“人魔”,需从众生的生命本质、修行的障碍与突破路径入手,方能把握其深层精神内涵。

佛教中的“人”:业与修行的主体

佛教所言的“人”,是六道轮回中的一道,位于“天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱”之中,兼具“善”与“恶”的双重潜能,人道的特点是“具足思惟能力”,既能造作善业,也能造作恶业,且能听闻佛法、修行觉悟,因此被视为“修行殊胜之界”。《阿含经》中提到,人身难得,如“盲龟浮木,孔虽难凑,时或复逢”,获得人身意味着拥有超越轮回的可能,但也需直面“生老病死”的根本苦,以及“贪嗔痴”等烦恼的束缚。

从心性层面看,佛教认为“人”的本质是“五蕴和合”(色、受、想、行、识),其中并无永恒不变的“我”,即“无我”;但众生因无明,执着于“我”的存在,从而产生种种烦恼。“人”既是被业力推动的受困者,也是通过修行转化业力、实现解脱的能动者,这种“双重性”决定了“人”在修行中必然与“魔”相遇——魔既是外在的障碍,更是内心的投射。

佛教中的“魔”:烦恼与修行的障碍

佛教中的“魔”(梵语Māra),并非西方文化中人格化的“恶魔”,而是对一切障碍修行、障碍觉悟的统称,其核心含义是“夺命”与“障碍”,即夺众生的慧命,障碍觉悟之道。《大智度论》将“魔”分为五类,称为“五魔”,系统阐述了佛教对“魔”的理解:

烦恼魔:根本的内心障碍

烦恼魔是“五魔”的核心,指众生内心的贪嗔痴等根本烦恼,贪爱(贪)执着于顺境,嗔恨(嗔)厌恶逆境,愚痴(痴)不明事理,三者交织,如毒药般扰乱心神,使众生在轮回中不得自在,修行者因贪着神通、名利,或因嗔心障碍慈悲,或因愚痴陷入邪见,皆是被烦恼魔所缚。

五阴魔:身心世界的束缚

五阴魔指“色、受、想、行、识”五蕴构成的身心现象,众生执着于身体(色)为“我”,感受(受)为“乐”,思想(想)为“实”,造作(行)为“常”,意识(识)为“主”,从而在身心束缚中流转不息。《楞严经》中,佛陀将五阴称为“五阴魔”,提醒修行者观身不净、受是苦、想虚妄、行无常、识无我,破除对身心世界的执着。

死魔:无常的逼迫

死魔指“无常”对生命的逼迫,众生有生必有死,死亡是生命的必然规律,但众生因恐惧死亡、执着永恒,产生极大的痛苦,修行者若不能观无常、破常执,便会被死魔所扰,甚至因恐惧死亡而退失道心。

天魔:外在的诱惑与障碍

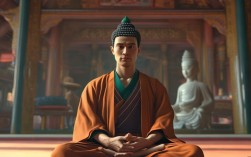

天魔是“五魔”中最具“人格化”色彩的一类,指欲界第六天(他化自在天)的天主“波旬”(Māra),据《佛本行集经》记载,释迦牟尼佛在菩提树下即将成道时,波旬率领魔军前来干扰:先以美色、美食、权力等诱惑佛陀,佛陀不起贪着;又以刀兵、雷电恐吓,佛陀不起嗔恚;最后以“若成佛则舍离一切快乐”动摇,佛陀以“为度众生,不证菩提誓不休”的坚定愿力降伏魔军,天魔的本质是“障碍善法”,即通过外在的诱惑与恐吓,让修行者退失道心、背离正法。

五衰魔:天福的衰竭

五衰魔指天人在福报将尽时出现的“五种衰相”(衣裳垢腻、头上花萎、身体臭秽、腋下汗流、不乐本座),天道虽享乐,但福报有尽,五衰现前时,天人极生恐惧,说明即便是天道众生,也无法摆脱无常与衰败的束缚。

以下是“五魔”的简要归纳:

| 魔的类型 | 核心内涵 | 对修行的影响 |

|---|---|---|

| 烦恼魔 | 贪嗔痴等根本烦恼 | 扰乱心神,障碍定慧 |

| 五阴魔 | 色、受、想、行、识五蕴 | 执着身心,不见无我 |

| 死魔 | 无常对生命的逼迫 | 恐惧死亡,退失道心 |

| 天魔 | 波旬等外在障碍 | 诱惑恐吓,背离正法 |

| 五衰魔 | 天福的衰竭 | 执着福报,不明无常 |

人魔关系:从“降魔”到“转魔”的修行智慧

佛教中“人”与“魔”的关系,并非“人”与“魔”的对抗,而是“心”与“境”的互动,魔的存在,本质是众生内心烦恼的外显;所谓“降魔”,并非以暴力消灭外在的魔,而是以智慧转化内心的烦恼,佛陀降伏波旬的故事,并非神话战争,而是象征“以定慧降伏烦恼魔”的修行过程:当内心贪嗔痴熄灭,外界的诱惑与恐吓自然失去力量。

《维摩诘经》提出“烦恼即菩提”,揭示了“魔”与“道”的转化可能:烦恼魔若能以智慧观照,可成为破除我执的助缘;五阴魔若能观空,可证得“色即是空”的真理;天魔的考验,若能以慈悲与愿力应对,可增长道心。“人”面对“魔”时,核心不是“逃避”,而是“观照”——以“正念”觉察烦恼的生起,以“正定”安住本心,以“正慧”断除执着,最终实现“转魔为道”的超越。

相关问答FAQs

Q1:佛教中的“魔”和民间传说中的“魔鬼”是一回事吗?

A:不是,佛教中的“魔”是一个概念化、心理化的符号,指一切障碍觉悟的内在烦恼(如贪嗔痴)和外在障碍(如天魔诱惑),本质是“心魔”;而民间传说中的“魔鬼”通常被塑造成人格化的邪恶实体,具有独立的意志和破坏力,与佛教“缘起性空”的教义不符,佛教强调“魔由心生”,对治魔的方法是修行内心,而非依赖外在的“驱魔仪式”。

Q2:普通人如何辨别和应对修行中的“魔境”?

A:修行中的“魔境”并非指超自然的恐怖景象,而是指修行过程中出现的、容易让人生起执着、退失道心的心理或境界,辨别魔境的关键看“是否增长贪嗔痴,是否偏离正法”:若境界让人心生傲慢、贪着、恐惧,或让人怀疑佛法、背离三宝,多为魔境;若境界让人心生慈悲、谦卑、坚定,且与正法相应,则是善缘,应对魔境的核心是“不执着”:以“如梦观”看待境界,知其虚幻;以“正念”守护心性,不被境转;若无法辨别,可依止善知识指导,避免陷入误区。