佛教继承历程是一部跨越两千五百余年的动态演进史,其核心并非简单的教义复制,而是在坚守根本精神的基础上,结合不同地域文化、时代需求不断分化、融合、创新的过程,从佛陀时代的原始教义,到如今遍布全球的多元体系,佛教的继承始终围绕“缘起性空”“众生平等”“慈悲济世”等核心命题,在时空流转中展现出强大的生命力。

佛陀时代的奠基:教义与戒律的双重传承(前6世纪-前4世纪)

佛教的继承始于释迦牟尼的证悟与教化,公元前6世纪,释迦牟尼在菩提树下悟道,提出“四圣谛”(苦、集、灭、道)、“八正道”(正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定)及“缘起法”(此有故彼有,此生故彼生),奠定了佛教教义的核心框架,其本质是通过智慧洞察人生实相,通过伦理规范实现心灵解脱。

佛陀在世时,教义以口耳相传为主,内容涵盖哲学思辨与修行实践,为避免教义在传承中失真,涅槃前叮嘱弟子“自洲为洲,法洲为洲,不异洲为洲”,强调以法为依归,针对僧团管理制定“波罗提木叉”(戒律),如“不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒”等基本戒条,形成“戒、定、慧”三学并重的传统,这一阶段的继承,是“以佛为师,以法为依”的原始形态,为后续发展提供了根本遵循。

部派佛教的分化:教义精细化与传承的多元转向(前4世纪-1世纪)

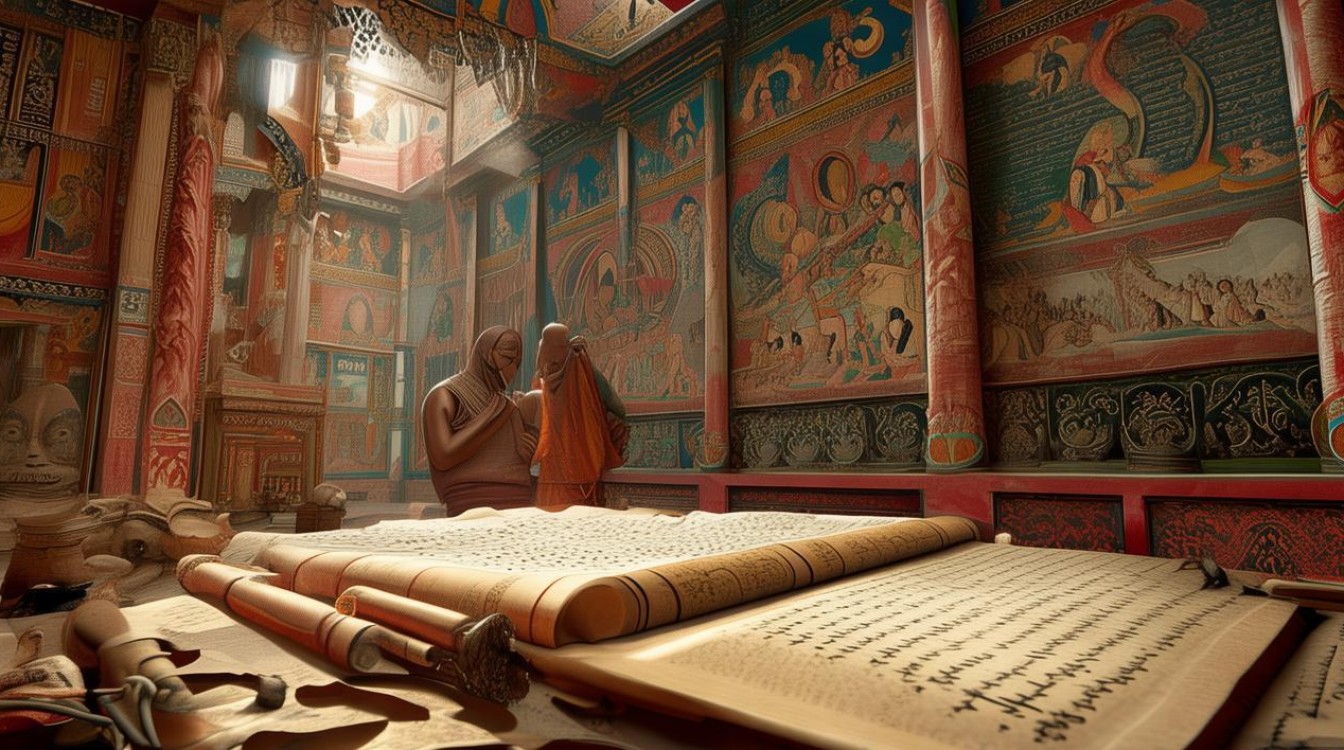

佛陀涅槃后,弟子们为保存教义,先后举行四次“结集”:第一次由阿难诵出经藏,优婆离诵出律藏,形成最早的三藏经典(《经藏》《律藏》《论藏》);第二次至第四次结集则围绕戒律与教义的解释产生分歧,最终导致佛教分裂为上座部与大众部两大部派,后进一步分化为十八部或二十部,史称“部派佛教”。

部派分裂的核心争议集中在“教义”与“戒律”两方面:

- 教义上,上座部主张“说一切有部”,认为“法体恒有”,强调过去、未来三世实有;大众部则主张“法空思想”,认为“诸法无自性”,更接近佛陀“缘起性空”的本意。

- 戒律上,上座部坚持“戒律至上”,主张僧团应严格遵循原始戒律;大众部则允许适应世俗的“方便开权”,如对出家者财产持有权的争议。

这一阶段的继承,从“统一传承”转向“多元分化”,各部派通过注解三藏经典,推动佛教教义向精细化、系统化发展,为大乘佛教的兴起埋下伏笔。

大乘佛教的兴起:继承中的革命与超越(1世纪-5世纪)

公元1世纪左右,在印度佛教内部,部分僧侣以“菩萨道”为核心,批判部派佛教的“小乘解脱观”(追求个人涅槃),倡导“普度众生”的大乘精神,形成大乘佛教,其继承逻辑是:承认原始佛教的根本教义(缘起性空),但通过重新诠释“佛身观”与“修行目标”,实现继承与超越。

- 思想革新:龙树菩萨在《中论》《十二门论》中提出“八不中道”(不生不灭、不常不断、不一不异、不来不去),批判部派佛教的“实有”执著,确立“般若中观”思想,强调“空”与“假”的统一;无著、世亲则创立“瑜伽行派”,以“唯识无境”阐释“万法唯识”,深化了对“心性”的认识。

- 修行目标:大乘佛教提出“菩萨道”行愿,以“上求佛道,下化众生”为宗旨,倡导“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)修行,区别于部派佛教的“阿罗汉道”。

大乘佛教的继承,本质是对原始佛教“慈悲”与“智慧”精神的深化,通过思想革新扩大佛教的包容性与社会影响力,使其从“少数人的解脱”转向“多数人的救度”。

佛教的全球化传播:地域化继承与文化融合(5世纪-13世纪)

随着丝绸之路的开通与海上贸易的发展,佛教从印度走向中亚、东亚、东南亚,在不同地域形成各具特色的传承体系,其核心特征是“本土化”——在保留根本教义的同时,吸收当地文化、哲学与宗教元素,形成新的宗派与修行体系。

(一)南传佛教:上座部传统的坚守与延续

公元前3世纪,阿育王派子女传法至斯里兰卡,上座部佛教由此传入东南亚(今泰国、缅甸、柬埔寨、老挝等),南传佛教严格遵循巴利文三藏经典,以《清净道论》为修行指南,重视“戒律”与“禅定”,保持原始佛教的“上座部”传统,其继承特点是对印度部派佛教“说一切有部”思想的延续,同时融合东南亚的原始信仰(如自然崇拜、祖先崇拜),形成“村寺制度”与“僧伽教育”相结合的传承模式。

(二)汉传佛教:多元宗派的融合与创新

东汉时期(公元67年),佛教经丝绸之路传入中国,初期依附于道教(如“老子化胡说”),魏晋时期与玄学结合,形成“格义佛教”;隋唐时期,中国僧侣基于对印度大乘经典的重新诠释,创立八大宗派,实现佛教的“中国化”:

- 天台宗:以《法华经》为核心,智顗大师提出“一心三观”(空、假、中),融合空、有二系思想,建立“教观双美”的体系;

- 华严宗:以《华严经》为根本,法藏大师提出“法界缘起”,强调“一即一切,一切即一”,展现圆融无碍的哲学观;

- 禅宗:达摩祖师“以心传心”,慧能大师“直指人心,见性成佛”,主张“不立文字”,将印度佛教的“渐修”转为“顿悟”,成为中国化佛教的代表;

- 净土宗:以《阿弥陀经》为依据,善导大师倡导“称名念佛”,通过“他力救度”简化修行,适应中国民众的信仰需求。

汉传佛教的继承,是“印度教义+中国哲学(儒、道)”的融合创新,其核心是将佛教的“出世”精神与儒家的“入世”伦理结合,形成“人间佛教”的雏形。

(三)藏传佛教:密教传承与本土融合

7世纪,松赞干布统一西藏,引入尼泊尔尺尊公主与唐朝文成公主带来的佛教,同时吸收西藏本土苯教的“自然崇拜”与“巫术仪式”,形成藏传佛教,10世纪后,阿底峡入藏弘法,奠定“显密圆融”的基础;宗喀巴大师改革教风,创立格鲁派(黄教),确立“活佛转世”制度,藏传佛教继承印度晚期密教(金刚乘)的“即身成佛”思想,通过“曼陀罗”“密咒”“手印”等修行方式,融合苯教的“神灵体系”,形成独特的“政教合一”传承模式。

近现代佛教的转型:全球化与世俗化(19世纪至今)

19世纪后,随着殖民扩张与全球化进程,佛教在亚洲面临冲击,同时在欧美获得传播,为适应现代社会,佛教继承呈现两大趋势:

- 人间化转向:太虚大师提出“人间佛教”,强调“佛法在世间,不离世间觉”,主张佛教应关注现实社会,推动教育、慈善事业,回归佛陀“慈悲济世”的本怀;印顺法师则以“契理契机”为原则,倡导“大乘非佛说”的考证,推动佛教的理性化与现代化。

- 全球化传播:禅宗、净土宗因修行简单、契合现代生活,在欧美广泛传播;铃木大拙将禅学引入西方哲学,影响“存在主义”“心理学”等领域;佛教与环保、人权、和平等议题结合,成为全球性精神资源。

近现代佛教的继承,是“传统教义+现代价值”的融合,通过回应科技、伦理、生态等时代问题,展现出“与时俱进”的生命力。

佛教继承历程的核心脉络

为更清晰展现佛教继承的阶段性特征,可梳理如下:

| 时期/阶段 | 核心传承内容 | 代表人物/宗派 | 主要贡献/特点 |

|---|---|---|---|

| 原始佛教(前6-前4世纪) | 四谛、八正道、缘起法,戒律传承 | 佛陀、阿难、优婆离 | 教义与戒律奠基,口耳相传 |

| 部派佛教(前4世纪-1世纪) | 三藏经典解释,戒律争议 | 上座部、大众部,说一切有部 | 教义精细化,第一次大分裂 |

| 大乘佛教兴起(1-5世纪) | 般若中观、唯识学,菩萨道思想 | 龙树、无著、世亲,中观派、瑜伽派 | 思想革新,从“个人解脱”到“普度众生” |

| 南传佛教传承(5世纪-至今) | 上座部戒律,巴利文三藏 | 觉音法师,泰国、缅甸佛教 | 保存原始教义,融合东南亚信仰 |

| 汉传佛教发展(2世纪-至今) | 八大宗派,儒释道融合 | 慧能、智顗,禅宗、天台宗 | 中国化创新,禅宗、净土影响深远 |

| 藏传佛教形成(7世纪-至今) | 金刚乘密教,苯教融合 | 宗喀巴、莲花生,格鲁派、宁玛派 | 密教传承,活佛转世制度 |

| 近现代转型(19世纪-至今) | 人间佛教,全球化传播 | 太虚、铃木大拙,人间佛教、禅宗西传 | 回应现代问题,跨文化对话 |

佛教继承历程是一部“守正创新”的历史:从佛陀时代的“法依不人依”,到部派时期的“教义分化”,再到大乘时期的“思想超越”,最终在全球化的“文化融合”中,始终围绕“解脱烦恼、慈悲利他”的核心命题,其继承不是教条的固化,而是精神的延续——在不同时代、不同地域,以开放包容的姿态,将古老的智慧转化为解决现实问题的力量,这正是佛教跨越两千余年仍充满活力的根本原因。

相关问答FAQs

Q1:佛教在传播过程中为何能实现不同地区的本土化?

A1:佛教的本土化源于其“契理契机”的传承原则。“契理”指坚守“缘起性空”“慈悲济世”的根本教义,“契机”则指结合不同地域的文化、哲学与社会需求进行调整,汉传佛教吸收儒家“孝道”伦理,形成“忠孝合一”的修行观;藏传佛教融合苯教“自然崇拜”,将佛教护法神与苯教神灵结合;南传佛教适应东南亚农耕社会,强调“村寺共同体”的互助功能,这种“以不变应万变”的智慧,使佛教既能保持核心精神,又能融入当地文化,实现广泛传播。

Q2:大乘佛教与原始佛教的核心区别是什么?

A2:核心区别在于“修行目标”与“对佛身的理解”:

- 修行目标:原始佛教(部派佛教)以“阿罗汉”为目标,追求个人“灰身灭智”的涅槃解脱,侧重“自利”;大乘佛教以“菩萨”为目标,强调“上求佛道,下化众生”,通过“六度”实践实现“自利利他”,侧重“利他”。

- 佛身观:原始佛教视佛陀为“历史人物”(释迦牟尼),是觉悟的导师;大乘佛教提出“三身佛”(法身、报身、化身),将佛陀神化为“法界本体”,赋予其“全知全能”的神性,扩大了信仰的包容性。

本质上,大乘佛教是对原始佛教“慈悲”与“智慧”精神的深化,而非否定,通过扩大“解脱”的内涵,使佛教从“少数人的修行”转向“多数人的救度”。