佛教文化中,常以自然意象承载深刻的哲学思想,“狮子虫”便是一个融合了“狮子”与“虫”双重隐喻的象征符号,它并非指代某种实际生物,而是通过“狮子”的威猛与“虫”的微细对比,揭示修行者内在的精神困境与超越路径——以佛法的智慧之“狮”,降伏烦恼之“虫”,最终显发本具的佛性光明。

狮子在佛教中的象征:威德与智慧的外显

在佛教语境中,狮子是极具代表性的象征符号,其核心特质与佛的威德、智慧、无畏精神高度契合,狮子作为“百兽之王”,具备“吼则百兽慑伏”的威势,恰如佛陀说法时的“狮子吼”——《维摩诘经》中言“佛以一音演说法,众生随类各得解”,其教法如狮子般威猛,能震慑外道邪见,破除众生内心的无明与疑惑,狮子“头上有 raghara(毛虫)之相”,被认为象征佛顶的肉髻,代表超越三界的殊胜智慧;《大智度论》更直接称“佛是人中狮子,佛所坐处若若狮子座”,将狮子与佛的圣者身份绑定,凸显其“无惧无畏、能伏一切”的特质,在修行层面,狮子还象征菩萨的“精进勇猛”,如“狮子奋迅三昧”,指修行者以迅猛的决断力断除烦恼,毫不迟疑。

“虫”的佛教内涵:烦恼与业障的隐喻

与狮子形成鲜明对比的“虫”,在佛教中并非指具体的昆虫,而是对烦恼、业障、无明等微细而顽固的精神束缚的统称,佛教认为,众生身心中潜藏着“贪嗔痴”三毒,如同“虫”般啃噬着清净本性。《涅槃经》中明确指出“一切众生皆有佛性,为烦恼虫所啖食”,这里的“烦恼虫”包括贪欲(如贪财、贪色)、嗔恚(如怨恨、愤怒)、愚痴(如颠倒执着)、慢(傲慢)、疑(犹豫不决)等,它们虽微细却如影随形,时刻干扰着众心的清净,更深层看,“虫”还象征“业障”——由无始以来身口意造作的恶业,如同“虫蛀木”般,逐渐侵蚀众生的善根与福报。《杂阿含经》中以“断贪欲嗔恚愚痴三毒虫”为修行目标,凸显“虫”是修行者必须面对的“内敌”,值得注意的是,“虫”的特质还在于其“隐蔽性”:烦恼不像外敌般张扬,而是潜伏在潜意识中,如“癣疥之虫”,不易察觉却危害深远,需以敏锐的觉照才能发现。

狮子与虫的辩证:以智慧降伏烦恼的修行逻辑

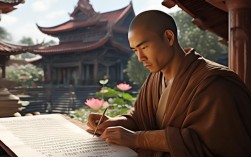

“佛教狮子虫”的核心隐喻,在于“以狮降虫”的修行辩证法——即以狮子般的智慧、定力、精进,对治虫般的烦恼、业障、无明,这一逻辑并非简单的“对抗”,而是“转化”:烦恼的本质是“缘起性空”,如同“虫”本无自性,只是因缘和合的假象;而狮子般的智慧,正是观照烦恼虚妄的“般若波罗蜜多”。《大般若经》中言“菩萨摩诃萨以无所得而为方便,能降伏一切烦恼贼”,这里的“烦恼贼”即“虫”,而“无所得”的智慧便是“狮子”——不执着于“降伏”的相,却能自然断除烦恼,具体而言,修行中的“狮子虫”体现为三个层次:

- 以定力伏虫:通过禅修培养“狮子禅定”,心如狮子般安稳不动,不为烦恼(虫)扰动;

- 以智慧断虫:用“观照般若”分析烦恼的生灭过程,如“观虫如幻”,破除对烦恼的实执;

- 以慈悲化虫:以狮子般的慈悲心,将嗔恚等烦恼转化为度众生的资粮,如“毒转甘露”。

经典中的狮子虫:文本依据与象征深化

佛教经典中多处将“狮子”与“虫”并置,深化其象征意义,以下是部分经典中的对应关系:

| 经典名称 | 狮子象征 | 虫象征 | 核心隐喻 |

|---|---|---|---|

| 《大智度论》 | 佛的威德、说法如狮子吼 | 外道邪见、微细无明 | 佛以智慧狮吼震慑烦恼虫 |

| 《涅槃经》 | 佛性光明、本具觉性 | 烦恼障、所知障(烦恼虫) | 众生佛性被虫啖食,需以觉性醒之 |

| 《维摩诘经》 | 菩萨精进三昧(狮子奋迅) | 懈怠昏沉、散乱心虫 | 以精进之狮断除修行障碍 |

| 《阿含经》 | 正念正定(如狮子安住) | 贪嗔痴三毒虫 | 以正念观照,令虫自离 |

现代启示:唤醒内心的“狮子”,转化烦恼的“虫”

在快节奏的现代生活中,“狮子虫”的隐喻依然具有深刻的现实意义,人们常被“焦虑虫”(对未来的担忧)、“比较虫”(与他人攀比)、“欲望虫”(对物质的无限渴求)等烦恼困扰,如同被“虫”啃噬心灵。“狮子”便象征每个人本自具足的智慧、慈悲与定力——只需通过修行(如正念冥想、闻思佛法、慈悲实践),唤醒内心的“狮子”,便能以智慧观照烦恼的虚妄,以慈悲转化烦恼的压迫,最终达到“烦恼即菩提”的境界,正如《六祖坛经》所言“菩提本无树,明镜亦非台”,烦恼(虫)本无自性,智慧(狮子)本自具足,关键在于能否识破假象,回归本心。

相关问答FAQs

问题1:佛教中的“狮子虫”是否指某种具体的生物?

解答:不是,“狮子虫”是佛教中的象征性概念,并非实际生物,它通过“狮子”(象征佛的智慧、威德、无畏)与“虫”(象征烦恼、业障、无明)的对比,比喻修行者以智慧降伏烦恼的过程,是佛教“烦恼即菩提”思想的具象化表达,而非对某种生物的描述。

问题2:修行中如何具体“降伏狮子虫”?

解答:降伏“狮子虫”的核心是“转化而非对抗”,需从“定、慧、悲”三方面入手:

- 以定力伏虫:通过禅修培养专注与平静,如“狮子安坐”般不被烦恼扰动;

- 以智慧断虫:用“缘起性空”的智慧观照烦恼,明白其“如梦如幻、无有实体”,破除对烦恼的实执;

- 以慈悲化虫:将嗔恚、贪欲等烦恼转化为度众生的动力,如“毒转甘露”,在度化他人中消解自身烦恼,烦恼(虫)会成为修行的资粮,智慧(狮)自然圆满显发。