佛教讲敬业,并非现代职业伦理中单纯的“爱岗敬业”,而是将职业视为修行的道场,通过日常工作实践培养智慧与慈悲,最终实现自利利他的解脱之道,在佛教看来,“敬业”的本质是“以业修道”,即通过正当的职业(正命),精进、专注、慈悲地工作,将谋生转化为修行,将责任升华为觉悟。

职业:修行的道场与正命的基石

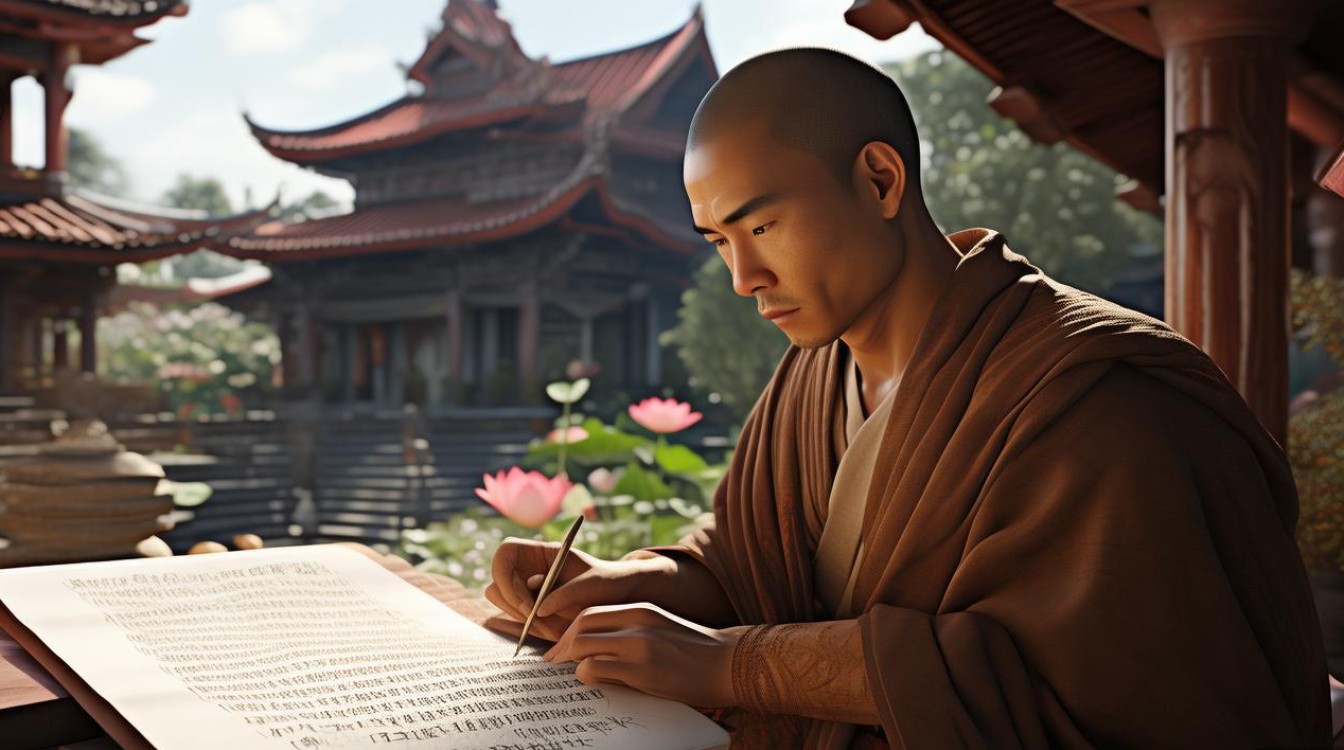

佛教认为,“世间即出世间,烦恼即菩提”,职业并非修行的对立面,而是重要的修行载体。《杂阿含经》中,佛陀教导弟子“当自炽然,自精进”,这种“精进”不仅限于禅坐诵经,更体现在日常工作中,百丈怀海禅师倡导“一日不作,一日不食”,将农耕劳动与禅修结合,正是“以职业修道”的典范——劳动既是谋生手段,也是磨炼心性、减少贪嗔痴的修行。

“敬业”的前提是“正命”,即选择符合道德、不伤害众生的职业,佛教将“邪命”分为五种:诈现异相(装神弄鬼)、自说功德(夸大自身)、占卜吉凶、巧言求利、贩卖毒物等,从事正命职业(如医生、教师、工匠、农夫等),既能保障自身生存,又能利益他人,是积累福德与智慧的基础,若职业涉及杀生、欺骗、剥削等,即便表面“敬业”,也因违背慈悲与正见,成为修行的障碍。

佛教敬业的核心要素:从精进到无我

佛教的“敬业”并非盲目忙碌,而是以“正见”为指导,融合精进、专注、慈悲与无我精神的修行实践。

精进(Viriya):断恶修善的“正精进”

佛教的“精进”是“正精进”,即努力断除恶念、恶行,培养善念、善行,在工作中,精进表现为:对工作负责到底,不推诿、不懈怠;主动学习提升技能,以更好地服务他人;遇到困难不退缩,将其视为磨炼心性的机会。《法句经》云:“莫轻小善,以为无福,水滴虽微,渐盈大器。”工作中的每一个微小努力,都是积累善业的过程。

专注(Samadhi):制心一处的“修定”

专注是禅定的基础,也是高效工作的核心,佛教讲“制心一处,无事不办”,工作时若能心无旁骛,既能提升质量,又能减少烦恼,工匠专注雕琢,程序员专注代码,教师专注授课,这种“专注”本身就是一种修行——它能让心念从散乱的贪嗔痴中抽离,安住于当下,培养内心的平静与清明,正如《阿含经》所言,专注如“一人专心,事无不办”,心定则慧生。

慈悲(Karuna):利他自他的“菩萨行”

“敬业”的终极目标是“利他”,佛教认为,职业的意义不仅在于谋生,更在于通过工作利益众生,医生以医术救死扶伤,教师以知识启迪心灵,工匠以技艺改善生活……这种“为他人提供价值”的实践,正是慈悲心的体现。《华严经》说:“一切众生皆具如来智慧德相”,利益他人本质上是护持众生本具的佛性,同时也是自利——在利他中破除“我执”,培养宽广的胸怀。

无我(Anatta):放下执着的“智慧观”

工作中最容易生起的是“我执”:执着于功劳、名声、得失,因他人批评而烦恼,因利益分配而不满,佛教讲“无我”,并非否定现象的存在,而是洞察“我”是五蕴和合的假象,没有恒常不变的实体,以“无我”心工作,便能:不因成功而傲慢,不因失败而沮丧;明白工作成果是团队、因缘、自身努力共同作用的结果,个人只是“缘之一分”;将“做好工作”视为本分,而非换取名利的工具,这种心态能让人超越烦恼,内心自在。

佛教敬业的现实意义:从个人到社会

佛教的“敬业”精神,对个人修行与社会和谐均具深远意义,对个人而言,通过职业实践,能将佛法融入生活,在“做事”中“修心”,将烦恼转化为道用,最终实现烦恼即菩提的觉悟,对社会而言,佛教倡导的正命与敬业,能促进职业伦理建设:若从业者都能以慈悲利他为出发点,以精进专注为态度,以无我智慧为观照,便能减少欺诈、剥削等不良行为,增进社会信任与和谐。

一位佛教徒企业家,若以“无我”心经营企业,不盲目追求利润最大化,而是关注员工福祉、社会责任,就能实现“义利兼顾”;一位佛教徒教师,若以“慈悲”心教书,不仅传授知识,更引导学生树立正确的价值观,便能成为“人天师表”,这种“敬业”精神,正是佛教“人间佛教”理念的生动体现——让佛法走出庙堂,融入生活,利益众生。

佛教敬业精神与现代职业理念的对比与融合

| 佛教核心内涵 | 现代职业体现 | 融合点 |

|---|---|---|

| 正命(正当职业) | 职业道德、合法合规经营 | 以道德为底线,拒绝“唯利是图” |

| 精进(正精进) | 主动学习、责任担当、精益求精 | 以积极态度投入工作,追求卓越 |

| 专注(修定) | 专注投入、高效执行、排除干扰 | 在专注中提升效率,培养心性 |

| 慈悲(利他) | 客户至上、团队协作、社会责任 | 以服务他人为核心,实现价值共创 |

| 无我(放下执着) | 平衡得失、团队协作、不居功自傲 | 超越个人名利,追求长远价值 |

FAQs

问:佛教徒是否应该追求高薪?如何平衡职业发展与修行?

答:佛教不排斥合理的物质追求,反对的是对财富的贪执。《善生经》中,佛陀教导居士“六方礼”时,提到“先当习技艺,于后求财物”,主张通过正当技艺谋生,追求“足够”而非“无限”的财富,平衡的关键在于“以职业为道场”:工作时,以精进、专注、慈悲的态度对待,将谋生转化为修行(如通过工作培养责任感、利他心);下班后,通过禅修、诵经、反思净化心灵,保持正念,正如太虚大师所言“仰止唯佛陀,完成在人格”,职业是“人格完善”的途径,修行是“人生觉悟”的指南,二者相辅相成。

问:工作中遇到不公正待遇或巨大压力时,佛教如何看待?如何应对?

答:佛教认为,逆境是修行的“增上缘”。《金刚经》说“一切有为法,如梦幻泡影”,不公正待遇和压力是“因缘和合”的暂时现象,若能以“无我”心观照,便能减少执着与烦恼,应对方式可分三步:第一,以“慈悲心”观照他人——不公正对待自己的人,可能也有其烦恼与局限,理解而非怨恨;第二,以“智慧心”分析问题——区分哪些可改变(如提升能力、沟通解决),哪些需接纳(如无法改变的外部环境);第三,以“精进心”行动——在可改变的范围内努力,同时通过修定(如冥想)和修慧(如学习佛法)转化烦恼,保持内心平和,正如《维摩诘经》所言“烦恼即菩提”,逆境正是修忍辱、修慈悲的契机。