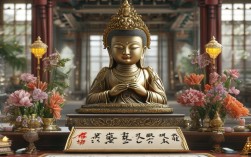

在佛教信仰的星空中,文殊菩萨如同一颗璀璨的智慧明星,以其“大智”的特质度化众生,每年农历四月初四,全球佛教信众都会迎来纪念文殊菩萨诞辰的重要节日,这一节日不仅是信仰的凝聚,更是智慧文化的传承与弘扬,文殊菩萨全称“文殊师利”,梵名“Mañjuśrī”,意为“妙吉祥”,代表无上智慧、辩才与吉祥,在大乘佛教中被尊为“七佛之师”“诸佛母”,其教化意义深远,影响遍及东亚文化圈。

文殊菩萨诞辰的日期与起源

文殊菩萨诞辰节定于农历四月初四,这一日期的确定源于汉传佛教的传统记载,结合经典中对文殊菩萨应化事迹的描述,在《文殊师利涅槃经》中,提及文殊菩萨曾在多个世界示现说法,其诞辰日被视为智慧光明的象征,关于节日起源,可追溯至印度佛教时期,随着佛教传入中国,文殊信仰与本土文化融合,逐渐形成具有中国特色的诞辰纪念仪式,尤其在唐代,因皇室推崇佛教,文殊菩萨信仰达到高峰,五台山作为文殊菩萨道场,更成为诞辰节的核心活动地,历代帝王多有敕建、巡礼之举,推动了节日的普及与深化。

文殊菩萨的核心内涵:智慧与吉祥的象征

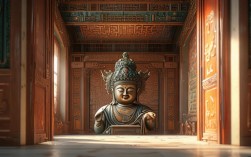

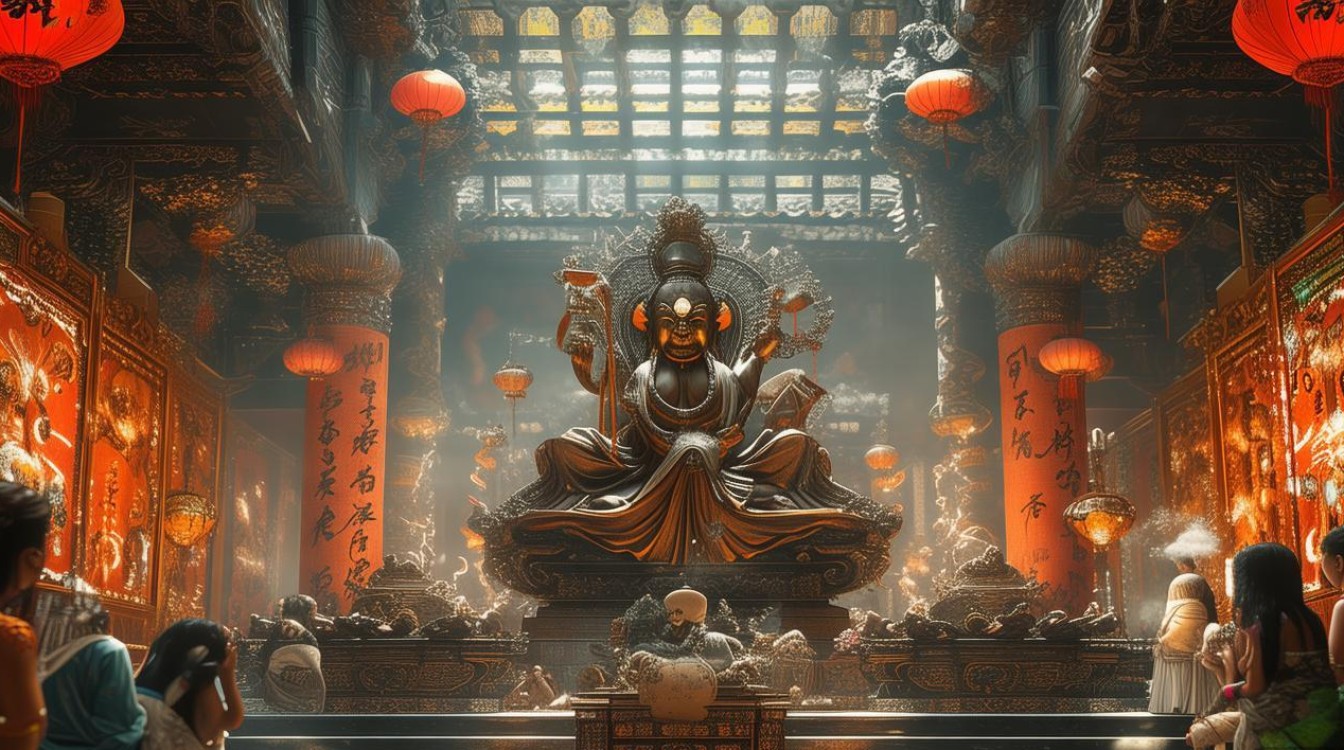

文殊菩萨在佛教中代表“般若智慧”,即洞察宇宙人生实相、破除无明烦恼的根本智慧,其形象通常为骑青狮、持慧剑、执青莲花或般若经:青狮象征威猛,代表智慧能降伏一切烦恼;慧剑寓意以智慧斩断执着、分别、贪嗔痴三毒;青莲花与般若经则象征清净无染的智慧境界,在《华严经》中,文殊菩萨作为“七佛之师”,曾以“善说诸法空相”引导众生觉悟,其“妙吉祥”之名,更寓意能带来吉祥如意、远离灾厄,故信众常于诞辰日祈求智慧增长、学业有成、事业顺遂。

文殊诞辰节的习俗与地域特色

文殊菩萨诞辰节的庆祝活动丰富多样,既有佛教寺庙内的庄严法事,也有民间信众的祈福习俗,不同地区因文化差异各具特色。

寺庙核心活动

寺庙是诞辰节的主要场所,当日通常会举行“文殊法会”“智慧法会”等庄严仪式,僧众会诵持《文殊师利所说般若波罗蜜多经》《文殊菩萨利经》等经典,通过持咒(如文殊心咒“嗡阿惹巴扎那迪”)、礼佛、供灯等方式,祈愿智慧光明遍照,以五台山为例,作为文殊菩萨的根本道场,诞辰期间会举行“大智文殊法会”,包括绕台朝圣、万人诵经、盛大的供佛斋天仪式,以及“跳布扎”(金刚舞)等藏传佛教特色活动,吸引海内外信众参与,许多寺庙会为学子举行“开光智慧笔”仪式,以加持过的笔、书赠予信众,寓意开启智慧、学业精进。

民间习俗与信仰实践

民间信众在诞辰日多有祈福行为,如“供文殊灯”:在家中或寺庙点燃智慧灯,象征点亮心灯、破除黑暗;“抄写经典”:通过抄写《心经》《文殊菩萨言经》等,培养专注力与定力;“放生护生”:践行慈悲精神,祈求文殊菩萨加持众生远离灾厄,在江南地区,信众会制作“文殊糕”(以面粉、红枣等象征智慧与吉祥的食材制成),分赠亲友以求智慧与福报;北方地区则有“文殊庙会”,融合民间艺术、素食文化等,形成热闹的信仰氛围。

地域差异对比

| 地区 | 核心活动特色 | 文化内涵体现 |

|---|---|---|

| 五台山 | 绕台朝圣、跳布扎、万人诵经 | 藏传与汉传佛教融合,根本道场信仰 |

| 江南地区 | 文殊糕制作、放生、水灯祈福 | 水乡文化与慈悲精神结合 |

| 岭南地区 | 素食斋戒、智慧讲座、民间戏曲表演 | 市井文化与智慧传播融合 |

| 东南亚 | 盛大游行、文殊像巡城、慈善义诊 | 南传佛教影响,本土化信仰实践 |

文化意义与现代传承

文殊菩萨诞辰节不仅是宗教节日,更是智慧文化的载体,其“般若智慧”的教化,与中国传统文化中“尊师重教”“格物致知”的理念相契合,形成了独特的“文殊智慧文化”,古代学子会于诞辰日前往文殊庙祭拜,祈求金榜题名;文人墨客则以诗词歌赋赞颂文殊智慧,如王维《过香积寺》“不知香积寺,数里入云峰,古木无人径,深山何处钟”便暗含对文殊清净智慧的向往。

现代社会中,文殊诞辰节的意义进一步拓展:寺庙通过举办“智慧论坛”“青少年国学夏令营”等活动,将传统智慧与现代教育结合,引导年轻人树立正确的价值观;信众通过参与节日活动,在快节奏生活中寻求内心的平静与智慧的指引,如“抄经疗愈”“正念禅修”等新兴形式,正是文殊智慧在当代的创造性转化。

相关问答FAQs

Q1:文殊菩萨诞辰节适合做什么祈福活动?

A:文殊菩萨诞辰节的核心是祈求智慧与吉祥,适合的祈福活动包括:参加寺庙的“文殊法会”,诵持《文殊师利所说般若波罗蜜多经》或持念文殊心咒“嗡阿惹巴扎那迪”;在家中供奉文殊像,点燃智慧灯,象征点亮心灯、破除无明;为学子举行“开光智慧笔”仪式,或以抄写经典、诵读佛经的方式培养专注力;践行放生、布施等慈悲行为,也能契合文殊菩萨“悲智双运”的教义,获得加持。

Q2:文殊菩萨的“智慧”与普通人的“聪明”有什么区别?

A:文殊菩萨的“智慧”是佛教中的“般若智慧”,即超越世俗认知的究竟智慧,其核心是“洞见实相、破除执着”——通过观察宇宙人生的无常、无我本质,断除烦恼、分别心与执着,达到内心的觉悟与自在,而普通人的“聪明”属于世间的“世智辩聪”,是对知识的积累、技能的掌握或逻辑的分析能力,这种聪明往往有局限性,易因执着而产生烦恼(如因聪明而傲慢、因算计而焦虑),般若智慧则强调“明心见性”,是超越二元对立的智慧,能让人在复杂中保持清醒,在顺逆中自在安住,这才是文殊智慧与世间聪明的根本区别。