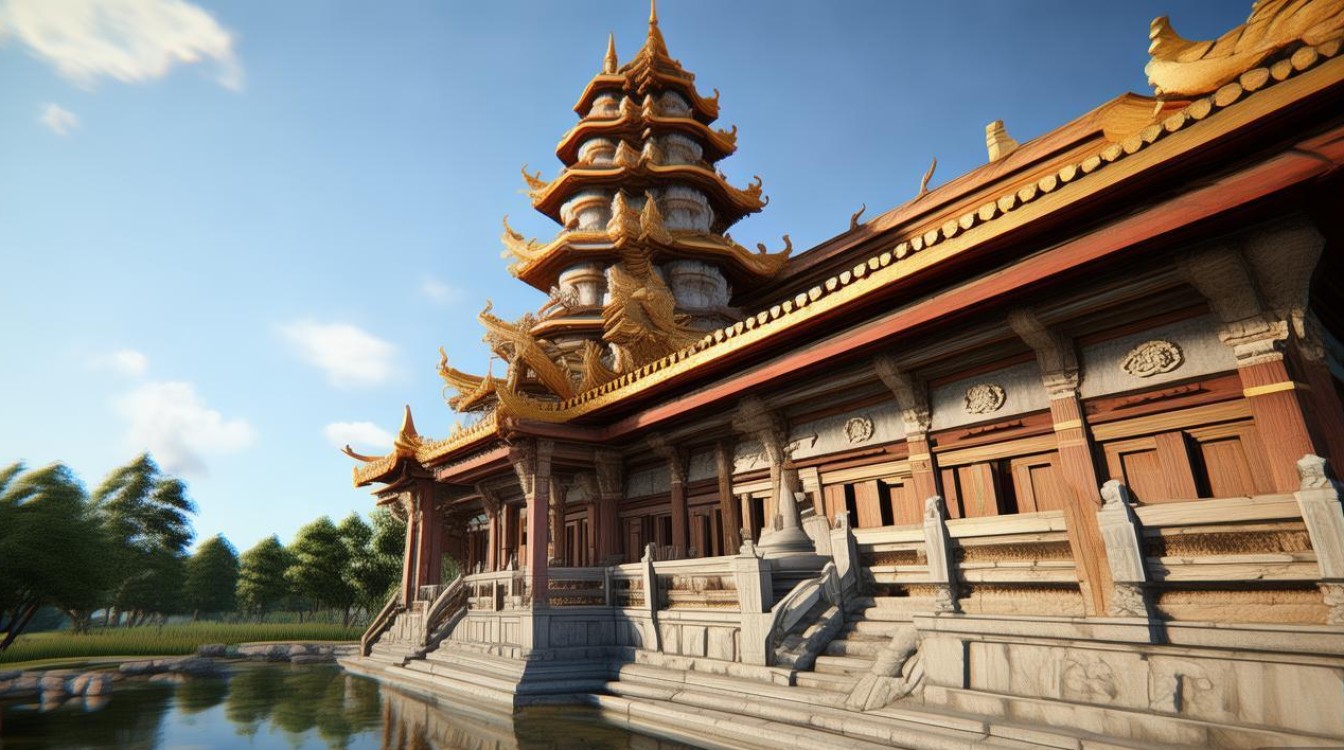

佛教寺塔是佛教文化的重要物质载体,其融合了宗教信仰、建筑艺术、历史传承与地域文化,成为东方建筑史上的瑰宝,从佛教诞生之初,寺塔便承担着供奉舍利、弘扬佛法、僧侣修行的重要功能,随着佛教传入中国,寺塔建筑在吸收印度、中亚等外来样式的基础上,逐渐演变为具有中国特色的建筑体系,深刻反映了中国古人的智慧与审美。

佛教寺塔的概念与起源

“寺”在古代原指官署,佛教传入中国后,汉明帝时期于洛阳鸿胪寺接待西域高僧,遂将首个僧院命名为“白马寺”,此后“寺”逐渐成为佛教寺院的通称。“塔”则源于梵语“窣堵坡”(Stupa),原指埋藏佛陀或高僧舍利的半球形建筑,后随佛教东传,与中国传统楼阁建筑结合,形成多样化的塔式,寺与塔最初关系紧密,早期寺院多以塔为中心,围绕塔布局僧舍、佛殿,形成“塔寺”格局,如东汉洛阳白马寺最初便以浮屠(塔)为核心;随着佛教中国化,寺院逐渐演变为以殿宇为中心的“伽蓝七堂”布局(佛殿、法堂、僧堂、库厨、山门、西净、浴堂),塔则多位于寺院侧翼或独立建造,但二者仍是佛教建筑不可或缺的组成部分。

佛教寺塔的历史演变

佛教寺塔的发展与中国佛教兴衰同步,历经千年演变,形成不同时代的鲜明特征:

-

汉魏晋南北朝:初创与融合期

佛教初传,寺塔样式受印度影响较深,早期塔多为木结构,如三国时期吴国建业(今南京)的建初寺塔,已毁于战火;现存最早的中国佛塔是北魏嵩岳寺塔(河南登封),建于公元523年,为15层密檐式砖塔,平面呈十二边形,是中国现存最古老的砖塔,标志着塔建筑的中国化开端,此时期寺院布局多“以前塔后殿”为特征,如北魏洛阳永宁寺寺址,中心为九层木塔,周围环绕殿宇廊庑,规模宏大。 -

隋唐:鼎盛与定型期

隋唐佛教鼎盛,寺塔建筑走向成熟,楼阁式塔成为主流,模仿木结构建筑外观,如西安大雁塔(唐玄奘为供奉佛经而建)、苏州虎丘云岩寺塔(五代至北宋重建,保留唐代风格),塔身分楼层,设门窗、斗拱,可登临远眺,密檐式塔趋于精致,如西安小雁塔(唐代),底层高大,以上各层檐层叠内收,线条柔和,寺院布局形成“伽蓝七堂”制度,以大雄宝殿为中心,塔多位于寺前或寺侧,如唐代长安大兴善寺(密宗祖庭)以殿宇为主,塔已退居次要位置。 -

宋辽金:多元与创新期

宋代文化繁荣,寺塔风格趋向秀丽典雅,楼阁式塔如杭州雷峰塔(原为吴越王钱俶为黄妃所建,1923年倒塌,2020年重建)、开封祐国寺塔(“铁塔”,因琉璃砖饰面得名),注重细节装饰,斗拱、栏杆、佛像雕刻精细,辽代则在北方融合契丹与汉文化,创造“楼阁式密檐塔”,如山西应县木塔(佛宫寺释迦塔,建于1056年),全木结构,高67.31米,是世界上现存最高、最古老的木塔,采用“明五暗九”结构(外层五层,内设暗层九层),展现了高超的建筑技艺。

-

元明清:世俗化与地域化期

藏传佛教兴起,覆钵式塔(喇嘛塔)流行,如北京妙应寺白塔(元代尼泊尔工艺家阿尼哥设计,中国现存最大的覆钵式塔)、北京北海永安寺白塔,明清时期,寺塔与园林、民俗结合,如北京潭柘寺、杭州灵隐寺,塔多作为寺院景观点缀,风格更趋华丽;地方特色凸显,如云南傣族地区的南传佛教寺塔(西双版纳总佛寺塔),融合傣族干栏式建筑风格,塔身呈圆锥形,饰有彩色经幡与雕塑。

佛教寺塔的建筑结构与类型

佛教寺塔可分为“寺”与“塔”两大类,二者在布局与功能上既独立又关联。

(一)寺院布局

中国传统寺院多采用轴线对称布局,核心建筑包括:

- 山门:寺院入口,常置哼哈二将像,象征守护佛法。

- 天王殿:供奉弥勒佛、韦驮菩萨及四大天王,为寺院前殿。

- 大雄宝殿:核心建筑,供奉释迦牟尼佛(或三世佛),两侧为十八罗汉或二十诸天。

- 藏经楼:存放佛经、法器,多位于寺院后部。

部分寺院还设有钟楼、鼓楼、配殿、僧舍等,形成严谨的建筑群。

(二)塔的类型与结构

塔的类型多样,按结构与用途可分为以下主要类型(见表):

| 类型 | 代表建筑 | 结构特征 | 主要用途 |

|---|---|---|---|

| 楼阁式塔 | 应县木塔、大雁塔 | 模仿木楼阁,分多层,设楼梯、平座、门窗 | 登临远眺、供奉佛像/经卷 |

| 密檐式塔 | 嵩岳寺塔、小雁塔 | 底层高大,以上各层檐层叠内收,塔身实心 | 埋藏舍利、标志寺院 |

| 覆钵式塔(喇嘛塔) | 妙应寺白塔、北海白塔 | 基座、塔身(覆钵形)、塔刹(相轮、宝珠) | 藏传佛教供奉舍利、活佛灵塔 |

| 金刚宝座塔 | 北京真觉寺塔 | 高台上建五座小塔(中央主塔,四角小塔) | 模拟佛祖成道之地“菩提伽耶”金刚宝座 |

| 墓塔 | 五台山佛光寺祖师塔 | 小型塔,多为砖石,埋藏高僧舍利 | 纪念高僧、供信徒朝拜 |

塔的基本结构包括基座(承载重量,常刻有经文、佛像)、塔身(主体,实心或空心,设佛龛)、塔刹(塔顶,由仰月、宝珠、相轮等组成,象征佛法崇高)。

佛教寺塔的文化意义

佛教寺塔不仅是宗教建筑,更是文化符号,承载着多重价值:

- 宗教象征:塔代表“涅槃”与“觉悟”,如窣堵坡象征佛陀圆寂后的法身;寺院的轴线布局体现“佛国世界”的秩序,大雄宝殿象征佛国中心,配殿护法,寓意“佛、法、僧”三宝合一。

- 艺术载体:寺塔融合雕塑、壁画、书法、工艺,如敦煌莫高窟寺院的壁画描绘佛经故事,飞夺寺塔檐角的鸱吻(龙形饰物)体现传统建筑美学,塔身佛像雕刻展现不同时代的艺术风格。

- 历史见证:寺塔的兴衰反映佛教传播史,如白马寺是佛教中国化的起点,少林寺塔林(现存唐至清砖塔228座)记录了禅宗传承历史;部分寺塔还是重大历史事件的发生地,如南京大报恩寺塔(明代“第一塔”)与郑和下西洋、海上丝绸之路相关。

- 社会功能:古代寺塔常兼具公共空间功能,如唐代寺院设“俗讲”活动,向民众传播佛法;部分寺塔是地标建筑,如杭州六和塔镇钱塘江,兼具防洪功能;寺塔周边形成集市、庙会,促进经济文化交流。

地域特色与文化融合

中国幅员辽阔,佛教寺塔在不同地域形成独特风格:

- 汉传佛教地区:中原、江南寺院布局规整,塔以楼阁式、密檐式为主,如山西应县木塔(北方雄浑)、苏州虎丘塔(江南秀丽),体现儒家“中正平和”的审美。

- 藏传佛教地区:西藏、青海、内蒙古寺院融合藏、蒙、尼泊尔风格,如布达拉宫(红宫、白宫结合,藏式碉楼与汉式屋顶),塔以覆钵式、金刚宝座塔为主,色彩鲜艳(红、白、金),象征密宗信仰。

- 南传佛教地区:云南西双版纳、德宏地区,寺塔受东南亚影响,如景洪总佛寺(傣式佛寺),塔为“笋塔”(圆锥形,层层收分),寺屋为干栏式,竹木结构,轻盈通透,体现傣族文化与佛教的融合。

相关问答FAQs

Q1:佛教寺塔与普通寺庙的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在核心功能与布局上:普通寺庙(道观、文庙等)以祭祀本土神灵或先贤为主,布局灵活,无固定形制;佛教寺塔则以“佛、法、僧”三宝为核心,必须包含佛殿(供奉佛像)、藏经楼(存放佛经)、僧舍(修行场所),且“塔”是佛教特有的建筑(供奉舍利、经卷),早期寺院“塔寺合一”,后期“塔”可能独立于寺院,但仍是佛教建筑的标志,佛教寺塔的装饰(佛像、莲花、梵文)、结构(如塔刹、相轮)均蕴含佛教教义,而普通寺庙装饰多为龙纹、祥云等传统图案,体现本土文化。

Q2:中国现存最古老的佛教寺塔是哪座?它有何独特之处?

A2:中国现存最古老的佛教寺塔是北魏嵩岳寺塔(位于河南登封嵩山南麓),建于北魏孝明帝正光四年(523年),距今已有1500余年历史,其独特之处在于:①结构创新:中国现存最早的砖塔,平面呈十二边形(罕见的多边形塔基),打破传统方形塔的规制;②造型独特:15层密檐式塔,底层塔身四面设券门,其余各层檐下砌小型砖龛,内置雕狮、佛像,塔刹由宝珠、仰月、火焰等组成,兼具秀美与庄严;③历史价值:见证了佛教从“塔寺中心”向“殿宇中心”的过渡,为研究北魏建筑艺术、佛教传播史提供了实物标本,1961年被列为第一批全国重点文物保护单位。