大沟寨古寺庙坐落于群山环抱的大沟寨村中央,背倚苍翠的凤凰山,面临清澈的溪水,整体坐北朝南,占地面积约3000平方米,寺庙始建于唐贞观年间(公元627-649年),历经宋、元、明、清多次修缮,现存建筑多为明清遗存,是当地保存最完整的古建筑群之一,也是研究古代宗教建筑艺术和民俗文化的重要实物资料,寺庙整体布局严谨,采用中轴对称式结构,从山门至后殿依次排列,形成三进院落,院落内古柏参天,碑碣林立,处处透着历史的厚重与沧桑。

山门为单檐歇山顶式建筑,面阔三间,进深两间,屋檐下斗拱繁复,彩绘虽历经风雨仍依稀可见,门楣上方悬挂“大沟寨古寺”匾额,字体为楷书,苍劲有力,相传为明代著名书法家文徵明所书,山门两侧各有一尊石狮,雕刻技法精湛,狮目圆睁,鬃毛卷曲,虽历经数百年风霜,仍栩栩如生,守护着寺庙的庄严,进入山门,便是第一进院落,院中央立有一座明代石经幢,高约3米,幢身刻有《般若波罗蜜多心经》,文字清晰可辨,是研究明代佛教传播的珍贵文物。

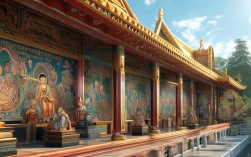

穿过第一进院落的月门,进入第二进院落,这里是寺庙的核心区域,主体建筑为大雄宝殿,大雄宝殿面阔五间,进深四间,重檐歇山顶,殿顶覆盖灰色筒瓦,正脊中央饰有琉璃鸱吻,造型生动,色泽鲜艳,殿内梁架结构采用抬梁式,跨度达10余米,梁上施以彩绘,内容多为佛教故事和花鸟图案,色彩绚丽,工艺精湛,殿中央供奉释迦牟尼佛像,高约6米,结跏趺坐,面容慈祥,用整块汉白玉雕琢而成,为明代遗物,佛像两侧侍立阿难、迦叶二弟子,及文殊、普贤菩萨像,均用泥塑彩绘,神态各异,衣袂飘飘,栩栩如生,大雄宝殿前东西两侧各有配殿三间,分别为观音殿和地藏殿,殿内佛像虽规模略小,但雕刻同样精细,展现了古代工匠高超的艺术水平。

第三进院落以藏经楼为主体,藏经楼为二层硬山顶建筑,面阔七间,进深三间,楼下为法堂,楼上为藏经之所,楼内原藏有明代《大藏经》一套,共678函,现多已散佚,仅存30余函,弥足珍贵,藏经楼后院有一口古井,名为“甘露井”,井水清澈甘冬,四季不竭,相传为寺庙初建时所凿,信众认为饮此井水可祛病消灾,至今仍有村民前来取水。

寺庙内现存碑刻20余通,多为明清时期所立,记载了寺庙的修建历史、功德名录及民间传说,重修大沟寨古寺碑记》立于清乾隆三十年(公元1765年),详细记述了当时修缮寺庙的缘由、过程及耗资,是研究清代地方宗教建筑的重要文献,寺内还保存有明清时期的铜钟、铁磬、木鱼等法器,其中铜钟高约1.5米,口径约1米,钟身铸有“大明万历年间造”字样,敲击时声音洪亮,可传至数里之外。

大沟寨古寺庙不仅是宗教活动场所,更是当地民俗文化的传承地,每年农历四月初八佛诞日,寺庙都会举行盛大的庙会,周边村民纷纷前来赶会,焚香拜佛,祈求平安,庙会期间还有舞龙、舞狮、戏曲表演等民俗活动,热闹非凡,成为当地重要的文化盛事,寺庙的建筑风格、雕刻艺术、碑刻内容等,都融合了儒、释、三教文化,体现了中国古代宗教文化的包容性。

近年来,当地政府对大沟寨古寺庙进行了抢救性修缮,恢复了部分建筑的原貌,并对寺内文物进行了保护和管理,大沟寨古寺庙已成为省级文物保护单位,吸引着越来越多的游客和学者前来参观考察,其历史价值和文化价值得到了进一步的彰显。

以下是关于大沟寨古寺庙的相关问答FAQs:

Q1:大沟寨古寺庙的建造年代有何历史依据?

A1:大沟寨古寺庙的建造年代主要依据现存碑刻和建筑风格判断,寺内《重修大沟寨古寺碑记》记载,寺庙始建于唐贞观年间,现存建筑多为明清遗存,大雄宝殿的梁架结构、斗拱样式及佛像雕刻风格,均具有明代典型特征,与文献记载相互印证,证实了其悠久的历史。

Q2:寺庙内有哪些重点文物需要特别保护?

A2:寺庙内重点保护文物主要包括:明代汉白玉释迦牟尼佛像、明代《大藏经》残卷、清代《重修大沟寨古寺碑记》、明代铜钟、石经幢及山门石狮等,这些文物不仅在艺术、历史、宗教等方面具有重要价值,也是研究古代建筑、雕刻、书法等艺术的珍贵实物,需采取专业措施进行防潮、防虫、防盗等保护。