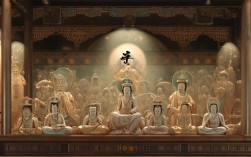

文殊菩萨法身塔是佛教文化中象征智慧与觉悟的重要建筑,其核心在于“法身”概念的物化呈现,在佛教教义中,佛有“三身”之分,即法身、报身、化身,其中法身代表佛陀的真理之体,是宇宙万法本具的自性,无形无相而遍满十方,文殊菩萨作为“七佛之师”,以大智慧著称,其法身塔便是对“法身常住”“智慧圆满”的具象化表达,成为信众祈求智慧、开启心性、契入真理的修行所缘境。

从历史渊源看,文殊菩萨法身塔的建造与文殊信仰的传播密不可分,文殊菩萨的道场在山西五台山,相传此山是文殊菩萨智慧道场的凝聚,而法身塔则常作为道场的核心建筑之一,如五台山显通寺内的“文殊发塔”(虽以“发塔”为名,实则蕴含法身象征),以及塔院寺的大白塔(部分学者认为其与文殊法身信仰相关联),均始建于唐代或更早,历经历代修缮与扩建,成为汉传佛教与藏传佛教共同崇敬的圣地,这些塔不仅是宗教建筑,更是历史文化的载体,其建造过程融合了古代建筑艺术、雕刻工艺与宗教哲学,如塔身的浮雕常刻有经变故事、梵文咒语(如文殊八字咒“阿喇巴札那谛”),以及狮子、宝剑等文殊菩萨的象征物(狮子代表智慧勇猛,宝剑象征斩断烦恼),每一处细节都蕴含着对文殊智慧的诠释。

在建筑形制上,文殊菩萨法身塔虽因地域、宗派差异呈现不同风格,但核心结构均遵循“塔藏法身”的理念,汉传佛教地区的法身塔多采用楼阁式或密檐式,如山西应县木塔(虽为释迦塔,但其设计逻辑与法身塔象征相通)的木结构层层叠涩,象征智慧的次第升进;藏传佛教地区的法身塔则常见覆钵式(菩提塔),如西藏扎什伦布寺的“强巴佛殿法身塔”,塔身覆钵象征圆满,塔刹金顶代表光明,整体造型庄重恢弘,体现密教“即身成佛”的修行思想,不同地区的法身塔虽形制有别,但均通过“塔基表 steadiness(稳固)、塔身表 wisdom(智慧)、塔刹表 enlightenment(觉悟)”的结构隐喻,引导信众从“外相”契入“内证”。

| 地区 | 代表法身塔 | 建造年代 | 形制特点 | 文化意义 |

|---|---|---|---|---|

| 五台山 | 显通寺文殊发塔 | 唐代 | 楼阁式砖塔,高7米余 | 象征文殊智慧“发心觉悟” |

| 西藏 | 扎什伦布寺法身塔 | 明代 | 覆钵式铜塔,鎏金装饰 | 融合密教“坛城”宇宙观 |

| 浙江 | 普陀山法雨寺塔 | 清代 | 石质经幢式,刻八字咒 | 汉传佛教“持咒观想”修行载体 |

从宗教功能看,文殊菩萨法身塔是信众修行的重要“所缘境”,佛教认为,绕塔、礼塔、供养塔可积累福德、净化业障,而对文殊法身塔的恭敬,更侧重于“观修智慧”——通过塔的象征,忆念佛菩萨的圆满智慧,反观自心烦恼,如《右绕佛塔功德经》载,右绕佛塔一匝,能消除八亿劫生死之罪,而文殊法身塔因关联“智慧法门”,其功德更侧重于“断除无明、开启般若”,历史上,诸多高僧曾于法身塔前修行,如唐代高僧澄观法师在五台山撰述《华严经疏》,常以文殊法身塔为观想对象,强调“以塔为镜,照见自性本具智慧”。

文殊菩萨法身塔不仅是宗教建筑,更是文化融合的见证,它承载着佛教“智慧解脱”的核心思想,凝聚了古代工匠的智慧结晶,也连接着汉、藏、蒙等多民族的文化认同,在当代,这些古塔仍是佛教信众的精神家园,吸引着无数人前来朝圣、观修,其“法身常住”的理念,也提醒着世人:真正的智慧不在外求,而在明心见性,契入如如不动的自性法身。

FAQs

Q1:文殊菩萨法身塔与普通佛塔的主要区别是什么?

A:区别核心在于“所表内涵”,普通佛塔多用于供奉佛舍利(如释迦牟尼佛舍利塔)或经卷,侧重“对佛的恭敬”;而文殊菩萨法身塔以“法身”为核心,象征文殊菩萨所代表的“真理之体”与“圆满智慧”,是信众观修“自性本具智慧”的所缘境,更强调“内证”而非“外相供奉”,法身塔的形制、雕刻常融入文殊特有象征(如狮子、宝剑、八字咒),凸显其“智慧法门”的独特性。

Q2:普通人如何正确礼敬文殊菩萨法身塔?

A:礼敬法身塔应遵循“恭敬心为要,契入智慧为本”的原则,具体可包括:①右绕塔:沿塔基顺时针绕行,象征跟随智慧次第修行;②合十礼:面对塔身双手合十,至诚祈愿“开启智慧、断除烦恼”;③供养:可献鲜花(象征清净)、灯(象征光明)或诵持文殊心咒(如“嗡阿惹巴扎那谛”),但需避免攀比或形式化;④观修:礼敬时观想塔为文殊法身凝聚,自心与菩萨智慧相应,理解“塔即自性,智慧本具”的深意,重点不在形式,而在以清净心忆念智慧、反观自心。