在广袤无垠的沙漠中,烈日炙烤着黄沙,热浪扭曲着视线,而在这样的绝境里,一尊观音菩萨像静静矗立,成为荒漠中独特的精神地标,这尊“沙漠观音菩萨”,不仅是宗教信仰的载体,更是人类在极端环境中对慈悲与希望的永恒寄托。

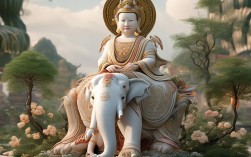

它通常位于沙漠腹地或边缘地带,选址往往蕴含深意——或是古代商旅必经之路,或是沙暴频发的险要区域,仿佛以慈悲为舟,渡尽沙漠中的苦难与迷茫,像高多在20至40米之间,材质多为当地花岗岩或砂岩,历经风沙侵蚀却愈发沉稳,佛像面容慈悲低垂,眼帘微启,仿佛凝视着每一个在沙漠中跋涉的生命,左手结印,右手持杨柳枝,净瓶中的甘露无声滴落,寓意“悲智双运,普济众生”,与沙漠的干涸形成鲜明对比,给人以心灵的慰藉。

从文化内涵看,沙漠观音菩萨融合了佛教慈悲精神与地域生存智慧,在沙漠中,水源与绿洲是生命之源,而观音菩萨“寻声救苦”的特性,恰好与人们对“拯救”的渴望呼应,当地传说,每当商队迷失方向、旅人濒临绝境时,常能看到观音像显圣,指引水源或驱散沙暴,虽是神话,却折射出人们对信仰力量的依赖,佛像的雕刻风格常兼具中原佛教艺术与西域文化特色——如衣纹的流畅线条可能受敦煌壁画影响,而基座的忍冬纹样则融入了本地游牧民族的装饰元素,成为多元文化交融的见证。

从社会功能层面,沙漠观音菩萨不仅是信仰中心,更是沙漠生态与人文的保护符号,近年来,许多地区以佛像为核心,开展沙漠绿化行动:信众与志愿者在周边种植耐旱植物(如梭梭、沙棘),建立小型蓄水池,既改善生态环境,也为过往旅人提供庇护,每年佛诞日或观音菩萨成道日,这里还会举行法会,周边牧民、游客齐聚,诵经祈福,沙漠中的梵音与驼铃声交织,形成独特的文化景观,它也成为沙漠旅游的重要节点,吸引人们前来感受信仰的力量与自然的壮美,带动了当地社区的发展。

| 项目 | |

|---|---|

| 名称 | 沙漠观音菩萨 |

| 地理位置 | 多位于中国西北沙漠腹地(如巴丹吉林、腾格里沙漠边缘)或丝路古道沿线 |

| 建造时间 | 多为近现代,部分历史可追溯至唐代(丝路佛教传播时期) |

| 核心象征 | 慈悲为怀、普度众生;沙漠中的希望灯塔;人与自然和谐共生的精神图腾 |

| 文化意义 | 融合佛教信仰、丝路文化、沙漠生存智慧;多元艺术风格的交汇点 |

相关问答FAQs

问:沙漠观音菩萨的建造过程中,如何克服沙漠环境的挑战?

答:沙漠环境干旱、风沙大,建造难度极高,选址需避开流动沙丘,选择地基稳固的岩层或戈壁;运输材料依赖骆驼车队或直升机,石材多就地取材以减少成本;施工时需避开沙暴高发季,采用分段雕刻、现场组装的方式,佛像表面涂刷特殊防护涂料,抵御风沙侵蚀,部分佛像内部还设有通风系统,避免高温导致石材开裂,体现了传统工艺与现代技术的结合。

问:沙漠观音菩萨对当地居民的生活有何实际影响?

答:除了精神层面的慰藉,沙漠观音菩萨还带动了当地社区的发展,围绕佛像的绿化和生态保护项目,为居民提供了就业机会(如植树、养护、导游);旅游业的发展让牧民转型为民宿经营者或手工艺人,通过销售宗教文创产品增加收入,法会等活动促进了社区凝聚力,年轻一代通过参与文化传承,增强了对本土身份的认同,形成了“信仰保护生态,生态反哺民生”的良性循环。