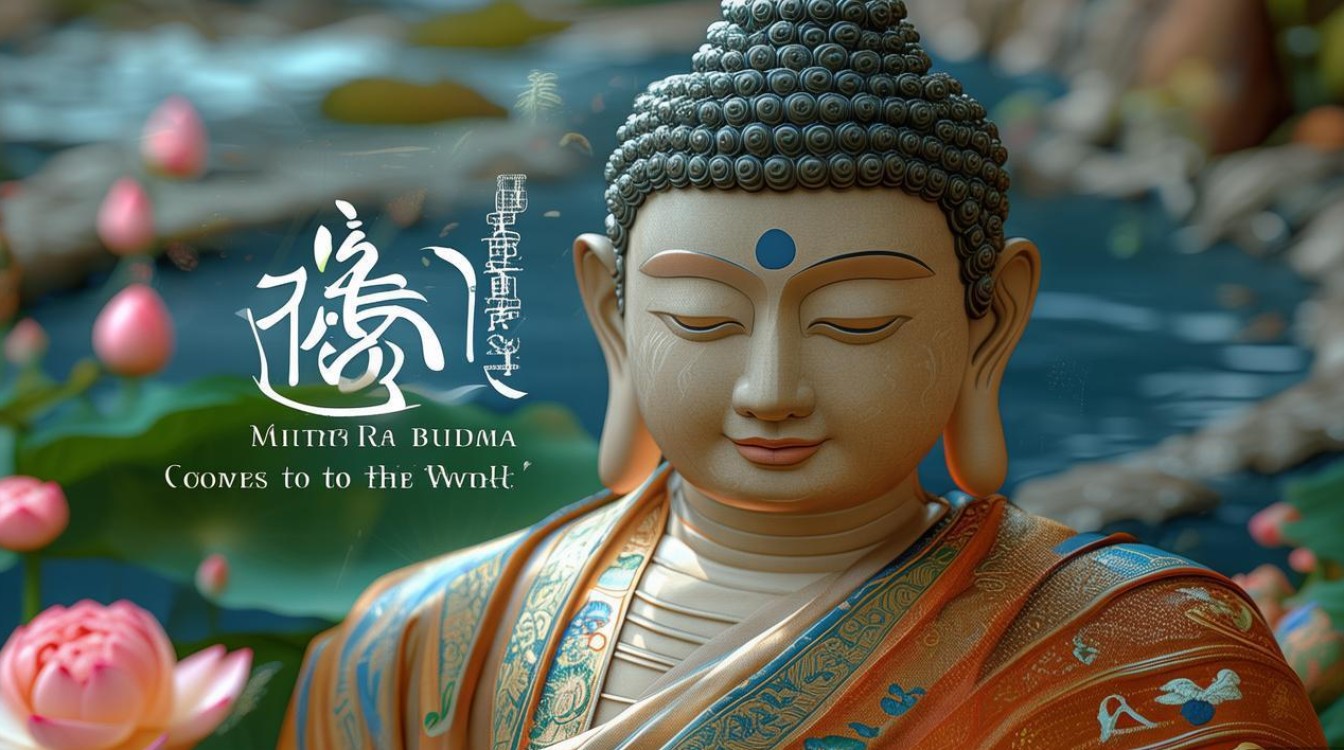

弥勒菩萨作为佛教中“一生补处”的菩萨,是释迦牟尼佛的既定继任者,未来将在娑婆世界降生成佛,度化无量众生,弥勒菩萨来世间”的信仰与教义,贯穿佛教经典、民间传说与精神实践,构成了佛教末法思想与未来希望的重要载体。

在佛教经典体系中,弥勒菩萨的“来世间”分为两个阶段:一是“上生兜率天”,二是“下生阎浮提”,据《弥勒上生经》记载,释迦牟尼佛在世时,曾预言弥勒菩萨先于兜率天内院修行,为诸天人讲说《弥勒上生经》,直至寿命圆满,方降生人间,兜率天是“欲界六天”之第四天,内院为弥勒菩萨的净土,此处天人寿量长、环境殊胜,修行者可听闻正法,为未来下生做准备,而《弥勒下生经》《弥勒大成佛经》则详细描绘了他下生人间的场景:彼时人寿八万四千岁,无有刀兵、饥馑、疾疫,大地平正,七宝充满,人民安乐,称为“龙华树会”,弥勒菩萨将从兜率天降生,生于婆罗门家庭,放弃王位出家,于龙华树下成就正等正觉,先后三次说法(初会、二会、三会),度化九十六亿众生,包括已断善根的“一阐提”,令其解脱,这一过程不仅体现了佛教“三世诸佛”一脉相承的教法体系,更传递了对“人间净土”的终极向往。

民间对弥勒菩萨的信仰,则融合了经典教义与世俗文化,形成了独特的“现世化”表达,在中国汉传佛教中,五代时期的布袋和尚契此被视为弥勒菩萨的化身,他杖荷布袋,笑口常开,言行疯癫,常以“行也布袋,坐也布袋;放下布袋,立地自在”点化世人,其形象逐渐演变为“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”的笑佛,成为民间信仰中欢喜、包容、慈悲的象征,这种“现世化”的弥勒形象,打破了经典中未来佛的遥远距离,将弥勒精神转化为日常生活的智慧——以豁达心态面对困境,以慈悲心对待众生,以放下执着获得自在,可以说,弥勒菩萨“来世间”不仅是未来的预言,更成为当下修行的精神指引:人人皆可效仿弥勒的“慈氏”精神,在人间践行慈悲与喜舍。

从教义层面看,弥勒菩萨来世间的意义深远,它是佛教“时间观”的体现:佛教认为世间有“成、住、坏、空”的周期,末法时代众生根机陋劣,烦恼深重,需待弥勒菩萨降生,以“净土教法”度化众生,重建正法住世,弥勒的“龙华三会”象征着对不同根机众机的度化:初会度化天人道修行者,二会度化声闻、缘觉,三会度化在家菩萨,体现“普度众生”的平等悲心,更重要的是,弥勒下生的“人间净土”理想,为现实苦难中的众生提供了精神慰藉——即使身处末法,亦可通过修行(如修习慈心、持戒、布施)参与构建“人间净土”,这与佛教“人间佛教”的思想高度契合,强调在现世践行菩萨道,而非消极等待未来救赎。

以下是弥勒菩萨来世间相关经典与核心内容的概览:

| 经典名称 | 关键信息 | |

|---|---|---|

| 《弥勒上生经》 | 弥勒菩萨在兜率天修行,为天人说法,授记未来下生成佛 | 兜率天内院为净土,修行者可往生,听闻正法 |

| 《弥勒下生经》 | 弥勒菩萨降生人间,龙华树成佛,三会说法度化众生 | 人寿八万四千岁,无有苦难,大地七宝充满 |

| 《弥勒大成佛经》 | 补充弥勒下生后的社会环境、度化细节,如国王护法、弟子名录 | 强调“弥勒信仰”与“净土修行”的结合 |

相关问答FAQs

Q1:弥勒菩萨和布袋和尚(大肚弥勒)是同一个人吗?

A1:在佛教教义中,弥勒菩萨是未来将在娑婆世界成佛的补处菩萨,其形象基于《弥勒上下生经》的记载,相好庄严,具有佛的圆满功德,而布袋和尚(契此)是中国五代时期的民间高僧,因言行举止契合弥勒菩萨“慈悲、包容、欢喜”的精神特质,后被信徒视为弥勒菩萨的“化身”或“应身”,二者并非同一人,但布袋和尚的形象使弥勒菩萨的教义更贴近世俗生活,成为民间信仰的重要载体。

Q2:弥勒菩萨什么时候会下生到世间?普通人如何参与“弥勒净土”的修行?

A2:根据经典记载,弥勒菩萨的下生时间无具体“固定日期”,佛教强调“当来”而非“当下”,其到来取决于众机的成熟与愿力的感召,经典中提及,若众生能修习“弥勒法门”(如持念弥勒名号、学习《弥勒经》、修习慈心三昧),积累福德资粮,或可往生兜率天亲近弥勒菩萨,为未来下生做准备,对普通人而言,“弥勒净土”的修行更侧重现实:以布袋和尚为榜样,培养包容豁达的心态,践行慈悲喜舍的菩萨行,在日常生活中“放下执着、欢喜利他”,这便是参与“弥勒净土”的核心实践。