南无文殊菩萨是佛教中对文殊师利菩萨的至诚皈依与礼赞,文殊菩萨作为佛教中代表“般若智慧”的象征,与观音菩萨的“大悲”、普贤菩萨的“大行”共同构成佛教信仰的核心精神,被誉为“七佛之师”“诸佛母”,其智慧能照破众生的无明愚痴,引导众生趋向觉悟之路,而咒语,作为佛菩萨秘密心髓的载体,是连接修行者与佛菩萨愿力的桥梁,持诵文殊菩萨咒语,不仅能开启智慧、增长记忆力,更能消除业障、辩才无碍,是无数修行者寻求智慧解脱的重要法门。

文殊菩萨咒语的内涵与版本

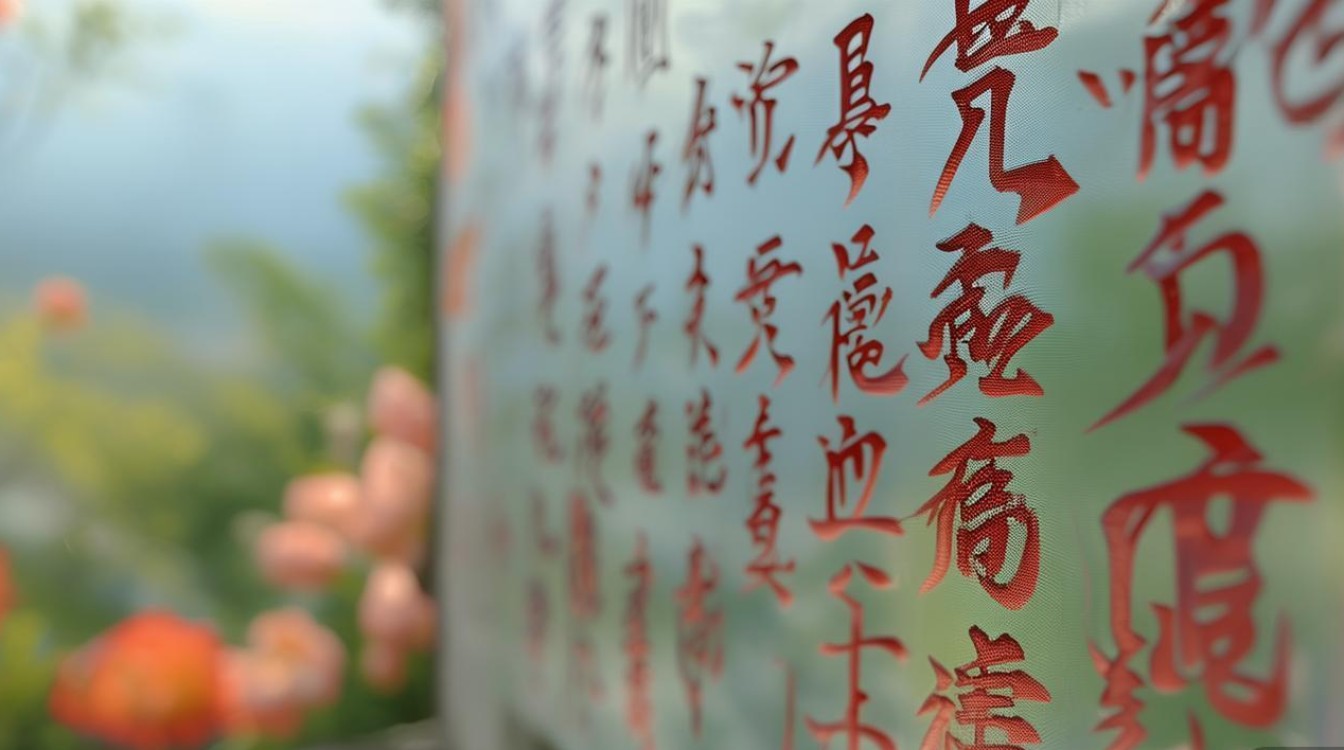

文殊菩萨的咒语在佛教经典中有多重传承,其中最广为人知的是“文殊八字咒”(又称“文殊师利八字大威德陀罗尼”)与“文殊菩萨心咒”(又称“五字真言”),这些咒语梵文音译的每一个字,都蕴含着佛菩萨的悲智愿力,通过持诵,能唤醒修行者内在的智慧种子。

文殊八字咒:源于《文殊师利宝藏陀罗尼经》,梵文为“A Ra Pa Ca Na Dhīḥ”,汉译为“阿惹巴那底”,藏传佛教中常音译为“阿热巴扎那德”,据经典记载,此咒是文殊菩萨为度化众生,将自身智慧力量浓缩而成,持诵能“断一切烦恼,灭一切罪障,生一切福德,成一切智慧”。

文殊菩萨心咒:梵文为“Oṃ A Ra Pa Ca Na Dhīḥ”,汉译为“嗡啊惹巴那地”,是在八字咒前加“嗡”(Oṃ)字。“嗡”为宇宙根本音,代表法身境界,与八字咒结合,象征文殊菩萨的“法界体性智”,能令修行者契入甚深般若。

以下为两种主要咒语的对比概览:

| 咒语名称 | 梵文音译 | 汉译 | 主要功德简述 |

|---|---|---|---|

| 文殊八字咒 | A Ra Pa Ca Na Dhīḥ | 阿惹巴那底 | 增长智慧、辩才,消除学业、事业障碍 |

| 文殊菩萨心咒 | Oṃ A Ra Pa Ca Na Dhīḥ | 嗡啊惹巴那地 | 开启法界智慧,成就一切善法 |

持诵文殊咒语的殊胜利益

佛教经典中反复强调,文殊菩萨咒语的功德不可思量,其利益可从“世间”与“出世间”两个层面理解。

(一)世间利益:破除愚痴,成就善愿

在世间层面,文殊咒语首先能“开智慧”,无论是学生求学、研究者治学,还是职场人士提升思维,持诵咒语都能令心神安定、记忆力增强,理解力与判断力显著提升,古代高僧大德如玄奘法师西行取经前,曾专持文殊咒感得菩萨加持,最终克服万难带回真经;近代弘一法师亦提倡持诵文殊咒,以“治心散乱,增长定慧”。

能“除业障”,无明愚痴是众生烦恼的根源,而文殊菩萨的智慧之剑能斩断烦恼结缚,持咒者若能至诚忏悔、发愿改过,可消除过去世因愚痴造作的恶业,如《大藏经》记载,有人持咒百日,梦见文殊菩萨以净水洒身,此后心量开阔,昔日嗔恨心渐消。

还能“护顺缘”,文殊菩萨作为“诸佛母”,其愿力遍摄一切众生,持咒者若能心怀慈悲,不仅自身能得菩萨护佑,远离横灾是非,更能感善知识相助,家庭和睦、事业顺遂,所谓“慧业增长,福报自至”。

(二)出世间利益:契入实相,成就菩提

在出世间层面,文殊咒语的核心是引导众生“证般若”,般若智慧并非世间的聪明才智,而是照见“诸法空相”的究竟智慧。《金刚经》云“凡所有相,皆是虚妄”,文殊咒语正是通过持诵的专注力,打破对“我法二执”的执着,令修行者体悟“不二法门”。

《文殊般若经》中,文殊菩萨告诉善财童子:“善男子,菩提者,不可得故,般若波罗蜜亦不可得。”持诵文殊咒,本质是与文殊菩萨的“无分别智”相应,在念念分明中远离能所对立,心、佛、众生三无差别”,成就无上菩提。

持诵文殊咒语的方法与注意事项

持咒并非简单的“念经”,而是“以音声作佛事”,需结合“身、口、意”三密相应,方能显发真实功德。

(一)持咒前的准备

- 清净身口意:持咒前可洗净双手,端身正坐,保持环境安静;口中不谈论是非,不起恶念;内心收摄散乱,至诚皈依文殊菩萨,发“为一切众生开智慧”的大菩提心。

- 观想文殊形象:观想自身眉间或前方有一尊文殊菩萨,身呈金 色,右手持智慧剑,左手持青莲花,或骑青狮(象征智慧威猛),令心与境合,增强加持力。

(二)持咒中的仪轨

- 持咒方式:可出声念诵(适合初学者,易收摄专注力),或金刚默念(唇动不出声,心念分明),或心念(最高阶,咒语与心念合一),每日持咒次数以108遍为佳(象征断108种烦恼),可根据自身情况增加,贵在持之以恒。

- 专注不散:持咒时若杂念纷飞,无需苛责,只需觉察并轻轻拉回咒语,如“念起即觉,觉之即无”,长期坚持,心自能定,定能发慧。

(三)持咒后的回向

每次持咒结束后,需“回向功德”:

“愿以此功德,庄严佛净土;上报四重恩,下济三途苦;若有见闻者,悉发菩提心;尽此一报身,同生极乐国。”

回向是将个人功德与一切众生共享,破除“我执”,令功德无量无边。

(四)注意事项

- 至诚恭敬:持咒时心怀敬畏,不可轻慢嬉笑,或求名闻利养,佛门有云“一分恭敬一分得,十分恭敬十分得”,至诚心是感应道交的关键。

- 结合实修:咒语是“方便法门”,需与“闻思修”结合,每日持咒后,可学习文殊菩萨的经典(如《文殊般若经》《维摩诘经》),将智慧融入生活,对人对事少执着、多包容,方为“持咒”的真实意义。

- 不执着感应:持咒初期可能有身心轻安、梦境吉祥等感应,但不可执着,否则易生魔障,真正的感应是“烦恼减少、智慧增长”,而非神通异象。

相关问答FAQs

Q1:持文殊咒是否真的能增长智慧?需要配合其他修行吗?

A:文殊咒语的“开智慧”功能,在佛教经典与修行实践中均有印证,但其原理并非“神力加持”,而是通过持咒的专注力与咒语本身的力量,净化心灵、消除障碍,让本具的般若智慧显现,如同镜面蒙尘,持咒是“拂尘”的过程,而非“造镜”。

配合其他修行方面,建议做到“三慧”并进:闻慧(学习经教,如《文殊般若经》)、思慧(思考法义,破除邪见)、修慧(持咒、禅定等实修),单纯持咒而不学经教,易成“盲修瞎练”;只学理论而不持咒,则智慧难显,唯有“闻思修”一体,方能显发真实智慧。

Q2:持咒时杂念很多怎么办?如何提高专注力?

A:持咒时杂念多是正常现象,因众生心本散乱,非一日可改,对此可尝试以下方法:

- 计数法:用念珠计数,每持咒一遍拨过一珠,或用“数字计数法”(如从1数到108),专注计数可减少杂念;

- 观字法:观想咒语(如“嗡啊惹巴那地”)的每一个字在空中显现,或观想文字从心中升起,令心缘一境;

- 随息法:杂念特多时,暂停持咒,专注呼吸,呼时观“呼”,吸时观“吸”,待心稍定再继续持咒。

日常需培养“正念”,如吃饭时专注吃饭,走路时专注走路,将专注力延伸到生活中,持咒时的专注力自然会提升,不怕念起,只觉迟”,持续练习,心自能定。

文殊菩萨的智慧如大海,持咒是汇入大海的溪流,至心持诵一咒,便是在心中种下智慧的种子,久而久之,定能“烦恼断尽,智慧圆满”,成就无上菩提,愿一切众生蒙文殊菩萨加持,离苦得乐,早证菩提。