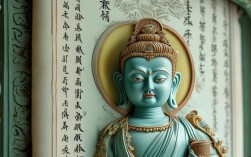

在佛教的浩瀚星海中,菩萨以其悲智双运的特质,成为众生离苦得乐的依怙。“观世智菩萨”这一名称,虽非传统经典中的标准称谓,却蕴含着对“观世”与“智慧”核心精神的深刻融合——既体现菩萨观察世间苦难的慈悲,也彰显其照见真相、度化众生的智慧,这一概念可视为对观世音菩萨“悲智圆融”特质的延伸阐释,或是对大乘佛教“菩萨行”中“慧眼观世,悲智济世”精神的凝练表达。

从名称的深层意涵来看,“观世”指向菩萨的“慈悲”特质:菩萨以清净天耳闻众生苦,以慧眼见世间忧,不舍一切众生,如《法华经·观世音菩萨普门品》所言,“若有无量百千万亿众生受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,菩萨即时观其音声皆得解脱”,这里的“观”并非被动注视,而是主动的“观照”与“救度”,是菩萨对世间苦难的深切感知与回应。“智”则指向“智慧”的核心:此智慧非世俗的知识积累,而是照见五蕴皆空、明了因果、破除无明的般若智慧,如《心经》中“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄”,智慧是慈悲的基础,唯有洞悉世间本质,方能真正拔众生之苦,二者结合,“观世智”便成为菩萨悲智双运的象征——以慈悲心“观世”,以智慧心“救世”,圆满菩萨道的修行。

若将“观世智菩萨”的特质拆解,可从慈悲与智慧两个维度展开,二者如同鸟之双翼、车之两轮,缺一不可,慈悲是“无缘大慈,同体大悲”,菩萨对众生的爱没有亲疏之分,如大地承载万物,平等无别;智慧是“般若正智”,能破除我执、法执,通达诸法实相,引导众生超越烦恼,以下是慈悲与智慧特质的对比分析:

| 核心特质 | 具体表现 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 慈悲 | 寻声救苦:众生苦难时,闻声即应,如《普门品》中“咒诅诸毒药,所欲害身者,念彼观音力,还著于本人”; 不舍众生:即使众生造恶堕落,菩萨亦不舍离,如地藏“地狱不空,誓不成佛”; 悲悯平等:对贫富贵贱、善恶众生一视同仁,如阳光普照。 |

《法华经》《华严经》《大悲咒》 |

| 智慧 | 照见空性:洞悉一切法“缘起性空”,不执着于相,如《金刚经》“应无所住而生其心”; 随缘应化:根据众生的根器与需求,示现不同形象(如千手千眼、童男童女等),善巧方便度化; 破除无明:以智慧之光照破众生愚痴,引导其明心见性,觉悟真如。 |

《心经》《金刚经》《维摩诘经》 |

在佛教信仰体系中,观世智菩萨(或观世音菩萨)的地位尤为特殊,作为“西方三圣”之一(与阿弥陀佛、大势至菩萨),是大乘佛教中与娑婆世界众生因缘最深的菩萨之一;作为“七佛之师”,其智慧超越时空,早在过去劫中已成佛,号“正法明如来”,为度众生而现菩萨身。《华严经》中,善财童子五十三参,曾参访观世音菩萨,得“大悲三昧”,可见其智慧与慈悲的圆满,民间更将其奉为“救苦救难、有求必应”的象征,无论是航海遇险、疾病缠身,还是内心焦虑、迷茫无助,众生皆可称念其名号,感应菩萨的慈悲加被与智慧启迪。

从现代视角看,“观世智菩萨”的精神具有深刻的现实意义,在物质丰富的时代,众生却常面临精神焦虑、价值迷失的“苦”,这种苦源于对“我”的执着、对无常的抗拒,观世智菩萨的“智慧”,启示我们以般若智慧观照生活:明白得失祸福皆属无常,放下对物质的过度执着;以慈悲心对待他人,在帮助他人中获得内心的平和,正如太虚大师所言“人间佛教”,菩萨的修行并非遥不可及,而是在日常生活中践行“观世”——关注社会、关怀众生,以“智”导行——以智慧处理问题,以慈悲化解矛盾,这种精神,对构建和谐个体、和谐社会具有重要价值。

相关问答FAQs

Q1:观世智菩萨与观世音菩萨是同一尊菩萨吗?

A:从名称内涵看,“观世智菩萨”可视为对“观世音菩萨”悲智双运特质的深度阐释,传统经典中,“观世音菩萨”的“观世”指观察世间苦难,“音”指闻声救苦,侧重慈悲度化;而“观世智”更强调以智慧观照世间本质,二者本质上是同一菩萨的不同特质表达,共同体现佛教“悲智圆融”的核心精神,在民间信仰中,二者常被视为一体,都是众生离苦得乐的依怙。

Q2:如何理解观世智菩萨的“智慧”与世俗智慧的区别?

A:观世智菩萨的“智慧”是佛教所说的“般若智慧”,与世俗智慧有本质区别,世俗智慧多指知识、技能或谋略,用于解决现实问题,但可能受限于“我执”,甚至成为争名逐利的工具;而般若智慧是“照见诸法实相”的究竟智慧,能破除“我法二执”,明白“万法皆空,因果不虚”,引导众生超越烦恼,获得心灵的解脱,这种智慧与慈悲结合,既能帮助众生解决现实困境,更能使其从根本上离苦得乐,是出世间的无上智慧。