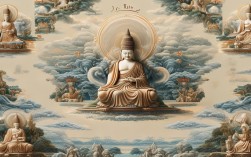

莫高窟的多臂菩萨是佛教密宗艺术在敦煌壁画中的典型代表,其形象融合了印度、中亚与中原艺术元素,展现了唐代至宋代佛教艺术的演变与融合,这类菩萨以“多臂”为核心特征,通过丰富的法器组合与动态姿态,传递密宗“方便救度”“悲力广大”的宗教内涵,成为敦煌艺术中极具视觉冲击力与精神象征的图像。

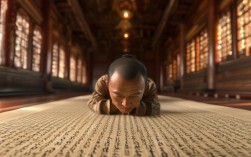

多臂菩萨的出现与唐代密宗的传入密切相关,唐代是中国佛教的鼎盛时期,随着玄奘、义净等高僧译出大量密宗经典,密宗“即身成佛”的修行理念逐渐流行,敦煌作为丝绸之路枢纽,成为密宗艺术东传的“中转站”,盛唐时期(8世纪),多臂菩萨形象开始萌芽;吐蕃占领敦煌时期(786-848年),藏传佛教密宗艺术深刻影响敦煌壁画,多臂菩萨数量激增,形象趋于成熟;晚唐至宋代(10-11世纪),归义军政权时期,多臂菩萨进一步融合汉地审美,形成兼具密宗庄严与中原柔美的独特风格。

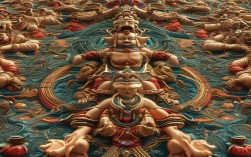

从艺术特征看,多臂菩萨的造型可分为“寂静相”与“威怒相”两类,寂静相菩萨面容慈悲,眉眼细长,身姿挺拔,多呈游戏坐(左腿盘曲,右腿下垂)或站立姿,如第158窟的四臂观音,体态婀娜,帔帛飘飞,体现盛唐的丰腴之美;威怒相菩萨则三目圆睁,獠牙外露,肌肉贲张,多呈威怒坐(双腿张开,踏伏魔物),如第161窟的六臂金刚手菩萨,线条刚劲,充满力量感,彰显密宗“降伏烦恼”的威严,手臂数量是核心标识,常见四臂、六臂、八臂,甚至十二臂,手臂呈放射状分布,象征“无量方便”能同时救度不同根器的众生,法器组合则暗含宗教密码:四臂菩萨常持莲花(清净)、宝瓶(福德)、金刚杵(破障)与结印(禅定);六臂菩萨增加宝剑(智慧断烦恼)、嘎巴拉碗(愿力);八臂文殊菩萨则持剑、经书(般若)、弓箭(方便)等,每一件法器都对应特定的修行法门,服饰上,菩萨头戴宝冠,项饰璎珞,身着天衣(轻薄透亮的织物),腰系裙裳,帔帛从双肩垂落,线条流畅;色彩以石绿、石青为底,辅以朱砂、金箔勾勒,形成“金碧辉煌”的视觉效果,既体现密宗的华美庄严,又适应敦煌石窟幽暗环境,使菩萨形象在微光中依然醒目。

多臂菩萨的象征意义紧密围绕密宗“悲智双运”的核心思想。“多臂”直接对应“悲力广大”,菩萨以无量手臂如同“千手千眼”,能遍观世间苦难,及时施救;法器的多样性则象征“智慧与方便不二”,如金刚杵破烦恼,莲花出污泥,宝剑断无明,体现“烦恼即菩提”的转化理念,在曼荼罗(坛城)图像中,多臂菩萨常作为中心本尊或护法神,象征宇宙秩序的守护与修行者内心的觉悟,引导通过“身、语、意”三密相应(手结印、口诵咒、心观想)实现即身成佛。

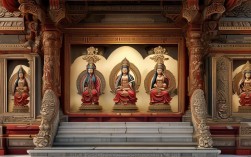

代表洞窟中,多臂菩萨的风格演变清晰可见,盛唐第44窟的四臂观音,面容丰腴,色彩柔和,体现中原传统审美;中唐第161窟的六臂观音,受吐藏影响,线条粗犷,法器繁复,威严感增强;晚唐第231窟的八臂文殊,细节精致,帔帛飘飞,融入晚唐壁画“丰艳柔丽”的风格;宋代第61窟的五方佛菩萨,多臂菩萨造型更趋写实,色彩淡雅,体现汉地审美对密宗艺术的本土化改造。

多臂菩萨常见形象分类表 | 手臂数量 | 代表菩萨 | 典型法器组合 | 象征意义 | |----------|----------------|---------------------------------------|------------------------------| | 四臂 | 观音菩萨 | 莲花、宝瓶、金刚杵、结印 | 慈悲救度,福慧双修 | | 六臂 | 金刚手菩萨 | 宝剑、金刚杵、嘎巴拉碗、莲花、弓、箭 | 破除障难,护法降魔 | | 八臂 | 文殊菩萨 | 剑、经书、弓、箭、宝瓶、莲花、金刚杵、结印 | 智慧第一,方便法门 |

FAQs

-

问:莫高窟多臂菩萨与汉传佛教常见的单臂、双臂菩萨在造型和宗教内涵上有何区别?

答:造型上,多臂菩萨以“多臂+繁复法器”为核心,强调动态威严与视觉冲击力;单臂、双臂菩萨则以“静态慈悲”为主,姿态平和,法器简单(如观音手持净瓶、杨柳),宗教内涵上,多臂菩萨属密宗,象征“方便无量”“即身成佛”,体现快速解脱思想;单臂、双臂菩萨属显宗,象征“慈悲普度”,体现“渐修渐悟”的修行理念。 -

问:莫高窟多臂菩萨壁画中,为何多采用金碧辉煌的色彩?

答:金碧辉煌的色彩既是密宗宗教象征,也是视觉功能需求,宗教上,金色代表“佛性光明”,象征菩萨智慧与功德;石绿、石青等冷色调与金色对比,象征“净秽不二”(烦恼与菩提转化),视觉上,强烈色彩对比适应敦煌石窟幽暗环境,使菩萨形象醒目,引导观者生敬畏心,便于宗教宣传与修行观想。