浙江慈溪地处东海之滨,浙东名邑,自古便有“东南名邑”之称,深厚的文化底蕴孕育了丰富的民间信仰与民俗传统。“菩萨6”作为当地民间信仰中颇具代表性的习俗,并非指某位特定的菩萨,而是农历六月初六一系列与祈福、纳祥、感恩相关的民俗活动的总称,承载着慈溪人民对美好生活的向往与对自然的敬畏,这一习俗融合了佛教文化、农耕文明与地方特色,历经数百年传承,至今仍在当地社区中焕发生机。

从历史渊源来看,“菩萨6”习俗的形成与慈溪的地理环境和经济发展密不可分,慈溪地势南高北低,南部为丘陵,北部为滨海平原,自古以来便是鱼米之乡,农业社会对自然气候的依赖,使得人们形成了通过祭祀祈求风调雨顺、五谷丰登的传统,农历六月初六时值盛夏,早稻即将成熟,晚稻正值插秧,既是农事的关键节点,也是天气多变的时期,民间认为此时祭拜菩萨可祈求免受旱涝、虫灾之苦,佛教自汉代传入浙东后,与本土信仰逐渐融合,六月初六恰逢佛教“晒经节”(传说玄奘法师从西天取经归来此日晒经),加之民间认为“六月六”为“菩萨洗晒日”,故寺庙与民间同时举行活动,形成了兼具宗教性与世俗性的习俗体系。

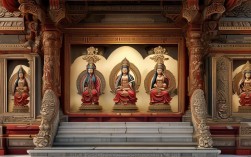

“菩萨6”的活动内容丰富多样,既有寺庙中的庄严法事,也有民间的欢乐庆典,体现了信仰与生活的紧密联系,在寺庙层面,以慈溪境内的五磊寺、保国寺等古刹为中心,会举行盛大的“晒经法会”和祈福仪式,僧侣们将经文、佛像抬至户外阳光下曝晒,既为防潮防蛀,亦寓“佛法普照、祛除晦气”之意,信众则纷纷前往,焚香礼拜,供奉素斋,祈求家人平安、事业顺遂,部分寺庙还会举行“放生”活动,放养鱼虾龟鳖,体现佛教“慈悲护生”的理念,也暗合当地农耕社会对生态平衡的朴素认知。

在民间层面,“菩萨6”的习俗更具生活气息与地方特色,家家户户会提前准备“六月六糕”(用糯米粉加红糖、芝麻制成的蒸糕),分赠亲友,寓意“生活甜蜜、步步高升”,有“六月六,晒红绿”的习俗,即拿出衣物、被褥、书籍在阳光下曝晒,既可防霉防蛀,也象征着“驱除霉运、迎接好运”,沿海地区还会举行“祭海”活动,渔民们备上猪头、全鱼等供品,在海边祭拜“海神”(民间常将妈祖、观音等视为海神庇护者),祈求出海平安、渔获丰盈,部分乡镇还会组织“菩萨巡游”活动,将庙中的菩萨像抬上神轿,在村中巡游,信众沿途设香案跪拜,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,场面热闹非凡,既是对神灵的敬畏,也是社区凝聚力的体现。

为更直观展示慈溪“菩萨6”的主要活动形式,现将部分典型活动内容整理如下:

| 活动类型 | 地域特色 | |

|---|---|---|

| 寺庙法事 | 晒经法会、祈福诵经、放生仪式 | 五磊寺、保国寺等古刹举行,僧侣主导,信众参与 |

| 民间饮食 | 制作“六月六糕”(糯米粉加红糖、芝麻),分赠亲友 | 象征生活甜蜜,家家户户必备,是亲友间情感交流的载体 |

| 生活习俗 | “晒红绿”:曝晒衣物、被褥、书籍;庭院清洁 | 驱除霉气,迎接好运,体现对洁净与吉祥的追求 |

| 沿海祭海 | 祭拜“海神”,供奉猪头、全鱼等,渔民集体祈福 | 观海卫、龙山等沿海乡镇盛行,与渔业生产紧密相关 |

| 社区巡游 | 菩萨像抬神轿巡游,信众沿途跪拜,锣鼓队伴奏 | 体现社区凝聚力,是民间信仰与民俗活动的结合 |

“菩萨6”的文化内涵不仅体现在祈福纳祥的功能上,更蕴含着慈溪人民“天人合一”的生态智慧与“睦邻互助”的伦理观念,通过祭拜自然神灵与佛教菩萨,人们表达了对自然的敬畏与感恩,认识到人类生存与自然环境的依存关系;而分食“六月六糕”、集体巡游等活动,则强化了家族与社区的联系,传承了“守望相助”的传统美德,在当代,随着社会的发展,“菩萨6”习俗也在不断演变:政府部门将其纳入非物质文化遗产保护名录,通过举办民俗文化节、非遗展示等活动,推动其活态传承;年轻一代以更开放的心态参与其中,既保留传统内核,又融入现代元素,如将祈福活动与公益慈善结合,使古老的习俗焕发出新的时代活力。

浙江慈溪的“菩萨6”习俗是地域文化与民间信仰交融的产物,它以时间为纽带,连接着过去与现在;以信仰为核心,凝聚着人心与共识;以生活为舞台,展现着慈溪人民的智慧与情感,这一习俗不仅是慈溪文化的重要标识,更是中华民族多元一体文化格局中一颗璀璨的明珠,值得我们珍视、传承与弘扬。

FAQs

-

问:浙江慈溪“菩萨6”习俗与佛教的“晒经节”有何关联?

答:慈溪“菩萨6”习俗与佛教“晒经节”在时间上重合(均为农历六月初六),且都包含“晒经”仪式,传说玄奘取经归此日晒经,佛教寺庙借此举行法会,寓意“佛法普照、祛除邪障”;民间则吸收这一元素,将“晒经”延伸为晒衣物、书籍等,形成“晒红绿”习俗,体现了佛教文化与本土信仰的融合。

-

问:现在慈溪年轻人如何看待和参与“菩萨6”习俗?

答:当代慈溪年轻人对“菩萨6”习俗持多元态度:部分人将其视为文化传统,通过参与制作“六月六糕”、跟随家人祭拜等方式传承;也有人更关注其社交与娱乐功能,如参与社区巡游、民俗文化节等活动,年轻一代倾向于创新表达,如通过社交媒体分享习俗、将祈福与公益结合等,使古老习俗以更贴近现代生活的方式延续。