藏传佛教作为大乘佛教的重要分支,其菩萨体系融合了印度大乘佛教、汉传佛教及西藏本土文化,形成了庞大而丰富的信仰体系,藏传有几个菩萨”,这一问题并无固定数字,因为菩萨在佛教中是“觉有情”的象征,代表着无上菩提心与慈悲精神,其数量既包含经典中明确记载的固定菩萨,也涵盖无数化现、地方信仰融入的菩萨形象,以及不同传承体系中的独特菩萨,以下从核心菩萨、化身菩萨、密宗本尊及地方崇奉等维度,梳理藏传佛教菩萨体系的主要构成。

核心八大菩萨:汉藏共奉的根本菩萨

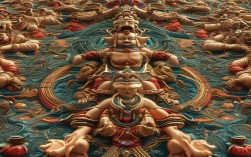

藏传佛教的核心菩萨体系与汉传佛教一脉相承,以“八大菩萨”为根本,他们是佛教经典中明确记载的、代表不同愿力与智慧的菩萨群体,在藏传寺院壁画、唐卡及修行仪轨中占据核心地位。

| 菩萨名称 | 梵文名 | 主要职能与象征意义 | 藏传佛教中的特色 |

|---|---|---|---|

| 文殊菩萨 | Mañjuśrī | 代表大智慧,能断烦恼、增长智慧,是佛陀智慧的化身 | 被尊为“妙吉祥”,格鲁派创始人宗喀巴被视为文殊菩萨化身,寺院中常持剑(断烦恼)或经书(智慧) |

| 观音菩萨 | Avalokiteśvara | 代表大慈悲,救苦救难,应众生根机化现不同形象 | 化身众多,如千手千眼观音、四臂观音、马头明王(愤怒相),藏传信仰中“六字真言”是其核心法门 |

| 金刚手菩萨 | Vajrapāṇi | 代表大威德,以金刚杵破除邪魔、护持正法 | 藏传佛教中视为“护法主尊”,宁玛派、噶举派等均重视其修持,象征力量与护佑 |

| 弥勒菩萨 | Maitreya | 代表未来佛,贤劫千佛中的第五佛,象征慈悲与欢喜 | 藏传寺院中常见“强巴佛”塑像(大慈相),传递弥勒的“慈氏”精神,鼓励众生发愿成佛 |

| 普贤菩萨 | Samantabhadra | 代表大行,以十大愿王践行菩萨道,象征实践与圆满 | 藏传宁玛派“大圆满”思想中,普贤法身被视为根本,代表佛性本具 |

| 地藏菩萨 | Kṣitigarbha | 代表大愿,地狱不空誓不成佛,救度众生尤其是恶道众生 | 藏传佛教中虽不如汉传普遍,但在度亡仪轨中受尊崇,象征对众生永不放弃的誓愿 |

| 除盖障菩萨 | Sarvanīvaraṇaviskambhin | 能消除一切烦恼障碍,代表清净与无碍 | 藏传修法中常作为“助修菩萨”,帮助行者破除修行过程中的障碍 |

| 虚空藏菩萨 Ākāśagarbha | 代表大空智慧,能成就无量法门,象征空性与智慧的融合 | 藏传密宗中与“空性”修持相关,引导行者证悟“诸法空相” |

化身菩萨:慈悲的无限化现

藏传佛教强调菩萨“随类化现”的特质,即菩萨为度化不同根机的众生,可化现为各种形象,包括动物、人物、忿怒相等,其中最著名的化身菩萨体系包括度母、马头明王等。

度母(Tārā)

度母是观音菩萨的化身,以颜色区分功德,最核心的是绿度母(救度八难)和白度母(长寿智慧),绿度母象征迅速救苦,藏传传说由观音菩萨因悲悯众生流泪化现;白度母具七只眼睛(双手、双脚各一只,双眼、额心各一只),代表观察一切众生痛苦,藏传佛教中,度母是“度母法门”的核心,尤其受到女性信众崇奉,被视为“救度母亲”的慈悲象征。

马头明王(Hayagrīva)

马头明王是金刚手菩萨的忿怒化身,头部呈马头,象征降伏愚痴与邪魔,藏传佛教中,他是“事业成就”的主尊,尤其能帮助行者破除无明、增长智慧,在格鲁派、萨迦派等传承中广泛修持。

其他化身菩萨

如千手千眼观音(观音化身,以千手护持、千眼观照)、如意轮观音(手持如意宝与轮,满足众生愿望)、十一面观音(十一面代表十方三世,象征慈悲广被)等,这些化身形象丰富,体现了菩萨“随机说法”的智慧。

密宗本尊菩萨:即身成佛的修行对象

藏传佛教密宗(金刚乘)将菩萨与本尊结合,本尊既是菩萨的化现,也是修行者“即身成佛”的观想对象,这些菩萨本尊兼具慈悲与智慧,通过“生起次第”和“圆满次第”的修持,转化凡夫心为佛心。

金刚萨埵(Vajrasattva)

金刚萨埵是“金刚心菩萨”,象征“忏悔”与“清净”,是密宗“净观法门”的核心,藏传佛教认为,修行者通过修持金刚萨埵法,可消除无始以来的业障,证得清净法身。

文殊菩萨(密宗变相)

密宗中文殊菩萨有多种化现,如文殊师利佛母(女性相,象征智慧与慈悲双运)、一字文殊(持咒文,代表智慧文字的力量)、五字文殊(五字真言象征五智),这些形象超越了汉传佛教的“文殊持剑”形象,更具密宗象征意义。

普巴金刚(Vajrakīla)

普巴金刚是金刚手菩萨的忿怒化身,手持金刚杵与三叉戟,象征降伏烦恼、妖魔与障碍,藏传佛教中,普巴金刚是“伏魔”本尊,尤其宁玛派、噶举派重视其修持,认为能护持修行者不受外道干扰。

地方与民间崇奉菩萨:本土化的信仰融合

藏传佛教在传播过程中,吸收了西藏本土苯教信仰及地方神祇,将部分地方神祇纳入菩萨体系,形成了具有地域特色的菩萨信仰。

- 多闻天王(Vaiśravaṇa):藏传佛教中的“财宝天王”,是北方守护神,象征财富与护持,常与吉祥天女(Śrī)一起被供奉,成为民间祈求丰饶的主尊。

- 吉祥天母(Śrīdevī):原为苯教女神,后被佛教吸收,成为文殊菩萨的明妃,象征功德与吉祥,同时也是护法神,兼具慈悲与忿怒二相。

- 二十一度母:在绿度母基础上,扩展为二十一位度母,每位度母有不同颜色与职能,涵盖财富、健康、事业等各方面,满足民间多元需求。

菩萨数量的“无限性”:佛教精神的体现

藏传佛教中菩萨数量并无固定答案,原因在于:

- “菩萨”是修行阶位:佛教中“菩萨”是“从初发心到等觉”的修行者,只要发菩提心、行菩萨道,即可称为菩萨,理论上无量众生都在菩萨修行中。

- 化现的无尽性:菩萨为度化众生,可化现为任何形式(如人、动物、山河、甚至一草一木),化现数量不可计数。

- 传承的多样性:不同教派(宁玛、噶举、格鲁等)、不同地域(西藏、青海、蒙古、不丹等)的菩萨信仰各有侧重,形成了庞大的菩萨谱系。

相关问答FAQs

Q1:藏传佛教中的八大菩萨与汉传佛教有何不同?

A:藏传佛教的八大菩萨与汉传佛教在菩萨名称、核心职能上基本一致(如文殊、观音、金刚手等),但藏传佛教更强调菩萨的“密宗化现”与“修行实践”,文殊菩萨在藏传中不仅是智慧象征,更是格鲁派“宗喀巴化身”,修持时需结合“生起次第”观想其密相;观音菩萨在藏传中化现众多(如千手千眼、四臂观音),且“六字真言”是其核心法门,而汉传更侧重“慈悲普渡”的愿力,藏传八大菩萨常与“曼荼罗”修持结合,作为密宗坛城的主尊,更具仪式性与修行操作性。

Q2:为什么藏传佛教中绿度母信仰特别盛行?

A:绿度母信仰在藏传佛教中盛行,主要有三方面原因:其一,慈悲象征:绿度母被视为“救度八难”的迅速救度者,尤其能帮助众生脱离疾病、灾难、贫困等现实困境,契合民间对“即时救苦”的需求;其二,历史传承:藏传传说中,松赞干布的妃子文成公主、尺尊公主均为绿度母化身,绿度母因此成为“雪域保护神”,与西藏王权历史深度绑定;其三,修行便捷:绿度母修持法门相对简单,持诵“绿度母心咒”(嗡 达瑞 度达 瑞斯 娑哈)即可获得加持,适合各阶层修行者,尤其受到女性信众的崇奉,被称为“度母母亲”。