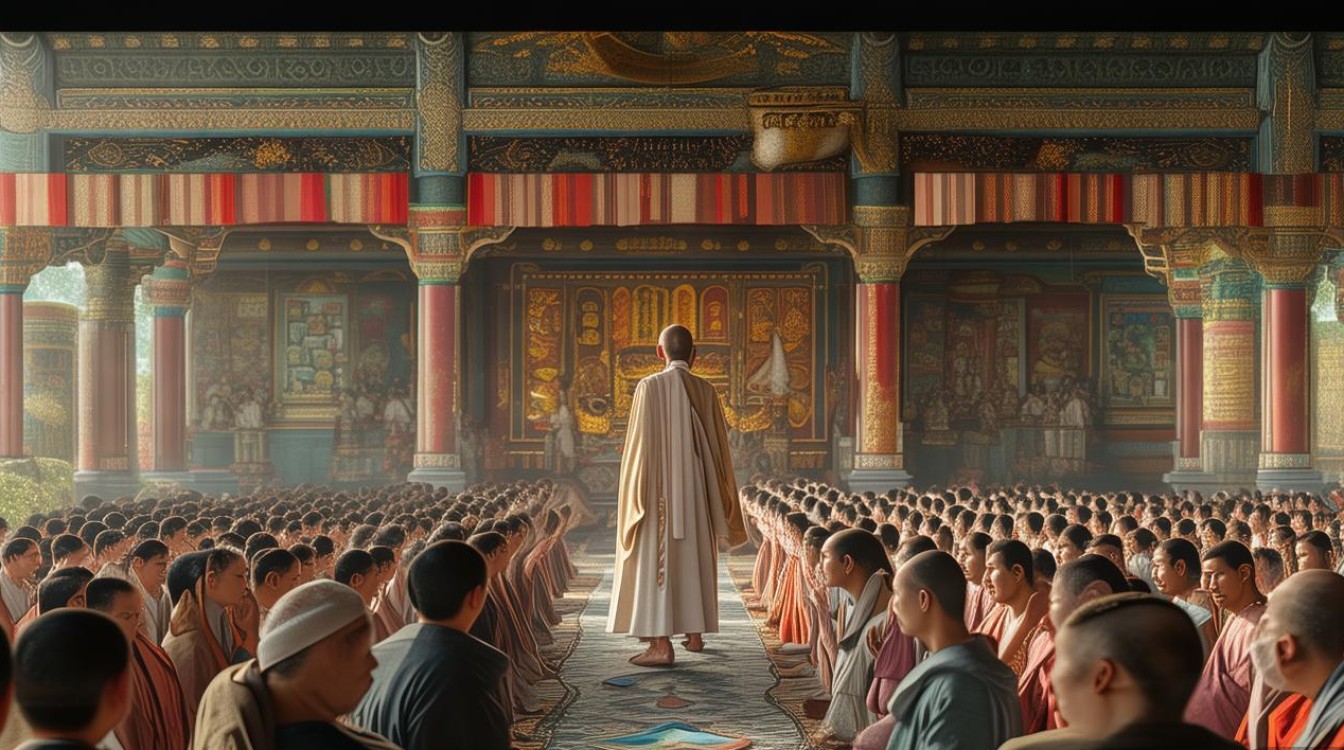

佛教忏悔法会是汉传佛教中重要的宗教实践仪式,其核心在于通过特定的仪轨与观想,引导修行者反思自身过患、净化业障、培植善根,最终实现心灵的解脱与觉悟,忏悔作为佛教“三学”(戒、定、慧)的基础,不仅是个人修行的重要环节,更是佛教团体共修、凝聚僧俗信众的重要载体。

忏悔法会的思想渊源与核心内涵

“忏悔”一词在佛教中兼具“忏”与“悔”的双重含义:“忏”为梵文“忏摩”(ksama)的意译,指承认过错、发露罪业;“悔”则为追悔、改过之意,强调通过后续行动修正错误。《梵网经》云:“戒是菩提本,长养一切善。”而忏悔正是持戒清净的前提,若能真诚忏悔,如同洗去衣垢,使心恢复本净,佛教认为,众生无始以来被贪、嗔、痴三毒所困,造作杀、盗、淫、妄等业,这些业力如同影子般随逐众生,障碍解脱,忏悔法会的本质,即是通过“四力忏悔”(追悔力、对治力、遮止力、依止力)消除业障,其中追悔力是对过去罪业的痛切反省,对治力是通过诵经、持咒、拜佛等行为净化心灵,遮止力是发誓不再造恶,依止力是皈依三宝、发菩提心。

从历史脉络看,忏悔法会的发展与汉传佛教的本土化密切相关,梁武帝时,因郗氏夫人梦中感得高僧点化,遂集众僧制《慈悲道场忏法》(即“梁皇宝忏”),成为汉传佛教第一部系统化的忏仪,此后,天台宗智者大师依《法华经》撰《法华三昧忏仪》,净土宗依《观无量寿经》发展出“净土忏”,禅宗虽重“明心见性”,亦有“禅门忏悔”仪式,忏悔法会逐渐形成汉传佛教独特的宗教实践传统。

忏悔法会的核心流程与仪轨细节

忏悔法会的流程严谨而庄严,通常需提前布置坛场,悬挂佛像、幡幢,供香花、灯果等,以营造清净庄严的氛围,正式法会多历时七日(称“打七”),或于特定节日(如佛诞、盂兰盆节)举行,核心环节可概括为以下步骤(详见下表):

| 环节 | 意义 | |

|---|---|---|

| 净坛 | 僧众诵《净坛真言,洒净坛场,供养三宝,祈请护法神护持。 | 清除坛场内外障碍,令道场清净,如法如仪。 |

| 诵经持咒 | 诵《佛说观普贤菩萨行法经》《八十八佛大忏悔文》《大悲咒》等,或持念阿弥陀佛名号。 | 以经咒力量对治业障,与佛菩萨愿力相应,心念专注。 |

| 礼佛拜忏 | 按“梁皇宝忏”“药师忏”等仪轨,向十方三世诸佛、菩萨及历代祖师顶礼,至诚忏悔。 | 以身、口、意三门礼拜,折慢贡高,消弭业障。 |

| 发露罪业 | 在僧众前或独自默念,将自身所造恶业(如杀生、偷盗、邪见等)毫无隐瞒地陈露。 | “发露则罪灭覆藏,业道难逃”,坦诚面对过错是忏悔的前提。 |

| 立誓改过 | 发露后立誓:“从今乃至尽未来际,永不造作此等恶业”,并发愿护持三宝、利益众生。 | 以“遮止力”断恶,以“菩提心”导引善行,使忏悔不止于形式,落实于行动。 |

| 回向功德 | 将忏悔、诵经、布施等功德回向给法界众生,祈愿众生离苦得乐、共成佛道。 | 破除“我执”,践行“无缘大慈,同体大悲”,使功德圆满。 |

忏悔法会的精神内核与现代价值

忏悔法会的核心并非形式上的仪式,而是内心的“转迷为悟”,佛教强调“罪性本空”,但“业力不虚”,众生需通过忏悔认识到“诸法无我”,放下对“罪业”的执着,以智慧观照烦恼的本质,这种“即烦恼即菩提”的智慧,使忏悔法会超越简单的“道德谴责”,成为修行者转化心性的契机。

在现代社会,忏悔法会的意义更显多元:对个人而言,它提供了一种“自我净化”的途径,帮助人们在快节奏的生活中反思言行、缓解焦虑;对社会而言,它倡导“止恶行善”的价值取向,通过集体共修增强社区凝聚力;从文化层面看,忏悔法会融合了音乐、梵呗、仪轨等艺术形式,成为佛教文化传承的重要载体。“梁皇宝忏”中的“叹佛偈”“忏悔文”,以优美典雅的语言传递慈悲精神,至今仍被广泛传唱。

相关问答FAQs

问:普通人参加忏悔法会,是否需要提前了解佛教知识?

答:无需具备深厚的佛教基础,但建议怀着恭敬心与开放心参与,可提前了解法会的基本流程(如礼佛、诵经时的注意事项),避免因不熟悉仪轨而产生紧张感,更重要的是,在过程中专注于“反省自身、发露过错”,而非执着于形式是否完美,若对某些环节有疑问,可在法会后请教僧众或居士,佛教强调“依法不依人”,核心是内心的真诚而非外在的表现。

问:忏悔法会能否“消除所有业障”?业障是否真的会因忏悔而消失?

答:佛教认为,忏悔能否消业,关键在于“四力”是否具足:若仅形式上参与而无追悔心、不改过,业障难消;若能真诚发露、立誓断恶、勤修善法,则“重罪轻报”,甚至业障消除。《业报差别经》云:“若人造重罪,作已深自责,忏悔更不造,能拔根本罪。”可见,忏悔的本质是“心转”,而非“业力自动消失”,如同生病需吃药(忏悔)并调整生活习惯(改过),才能康复,业障的消除也需要修行者持续的努力与智慧观照。