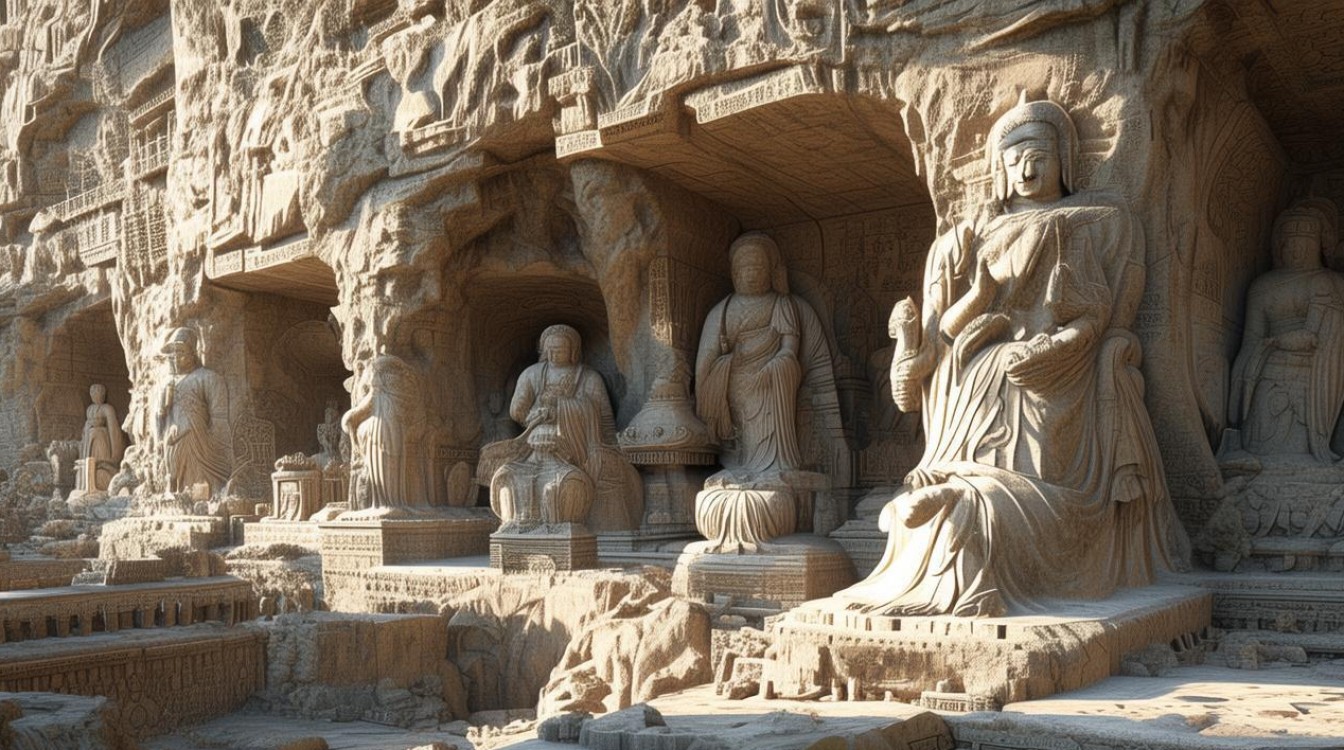

山东佛教石窟是中国石窟艺术体系中的重要组成部分,主要分布于鲁中、鲁南等地区,以北朝至隋唐时期的开凿遗存为主,兼具中原北方石窟的雄浑与齐鲁文化的地域特色,这些石窟不仅是佛教东传与本土化的历史见证,更是古代雕塑、书法与建筑艺术的珍贵载体,承载着丰富的宗教文化内涵与艺术价值。

历史背景与分布脉络

山东佛教石窟的开凿与佛教在山东的传播历程紧密相关,佛教自东汉传入中原后,沿运河、官道向东扩散,至北朝时期因统治者推崇而兴盛,石窟开凿之风也随之盛行,山东作为儒家文化发源地,佛教在此传播过程中逐渐与本土文化融合,形成了独特的艺术风格,现存石窟多集中于青州、济南、邹城等地,其中青州地区的驼山、云门山石窟,济南的千佛山石窟,以及邹城的铁山、岗山摩崖刻经最具代表性,共同构成了山东佛教石窟的文化带。

主要石窟及艺术特色

驼山石窟

位于青州市驼山西麓,是山东现存规模最大的石窟群之一,现存5窟,造像638尊,开凿年代始于北周,隋唐达到鼎盛,驼山第三窟“阿弥陀佛洞”内通高7米的阿弥陀佛坐像为山东石窟中最大的隋代造像,造像面容丰满圆润,衣纹流畅写实,体现了隋代佛教造像由北朝的“秀骨清像”向“丰满圆润”过渡的风格特征,第四窟“千佛洞”内则排列着1020尊小佛,布局严谨,气势恢宏,展现了唐代造像的世俗化倾向,菩萨造像姿态灵动,衣饰华丽,兼具宗教庄严与生活气息。

云门山石窟

位于青州市云门山东麓,开凿于北齐至唐代,现存大小造像100余尊,云门山石窟的代表性造像为“大云洞”内的阿弥陀佛与菩萨像,北齐造像古朴雄健,佛像身着褒衣博带式袈裟,保留着中原北方石窟的典型特征;唐代造像则更显细腻,菩萨像体态婀娜,宝缯飘垂,衣纹线条柔和流畅,反映了唐代佛教艺术的成熟与繁荣,云门山“万春洞”内的宋代造像,虽非北朝隋唐遗存,但其雕刻技艺精湛,为山东石窟艺术增添了时代延续性。

千佛山石窟

位于济南市区南部,兴建于隋代,历经唐、宋、元、明历代补刻,现存造像200余尊,以隋代大佛为核心,千佛山主佛为通高5米的弥勒佛坐像,隋代风格明显,造像比例协调,面容慈祥,衣纹采用双阴线刻技法,简洁而富有层次,唐代造像多集中于龙泉、极乐等洞窟,菩萨像身姿挺拔,璎珞精美,体现了唐代佛教造像的华丽与典雅,宋代以后,石窟造像逐渐世俗化,出现了大量罗汉、祖师像,融入了民间信仰元素。

摩崖刻经群

除石窟造像外,山东佛教石窟还包含独特的摩崖刻经遗存,集中于邹城铁山、岗山、葛山、尖山,合称“四山刻经”,开凿于北周时期,是佛教中国化在文字载体上的重要体现,其中铁山摩崖刻经面积达600余平方米,刻有《金刚经》《文殊般若经》等经文,字体以隶楷为主,笔画浑厚苍劲,被誉为“大字鼻祖”,岗山刻经则以《入楞伽经》为代表,文字较小而精巧,书法风格介于隶楷之间,为研究北朝书法与佛教经文提供了珍贵实物资料。

艺术风格与历史价值

山东佛教石窟的艺术风格呈现出多元融合的特征:在继承中原北方石窟(如云冈、龙门)的雄浑厚重基础上,又吸收了南朝石窟的秀美飘逸,同时融入齐鲁文化的质朴与雅致,北朝造像多保留“秀骨清像”风格,衣纹繁复而富有层次;隋唐造像则趋向丰满圆润,衣纹流畅写实,菩萨造像更具世俗化美感,摩崖刻经则以书法艺术见长,将佛教经文与书法技艺完美结合,成为中国书法史上的重要遗产。

从历史价值看,山东佛教石窟见证了佛教在山东的传播与本土化过程,反映了不同时期的社会信仰、审美风尚与文化交流,其造像题材涵盖佛、菩萨、罗汉、天王等,既有对印度、中亚佛教艺术的借鉴,又有对中原文化的改造与创新,为研究中国佛教艺术的发展脉络提供了重要实物依据,摩崖刻经的保存,对研究北朝佛教经典、书法演变及区域文化具有不可替代的作用。

主要石窟概况简表

| 石窟名称 | 地理位置 | 开凿年代 | 艺术特色 | |

|---|---|---|---|---|

| 驼山石窟 | 青州市驼山 | 北周至唐 | 5窟638尊造像,隋代大佛为核心 | 隋唐造像丰满圆润,唐代世俗化 |

| 云门山石窟 | 青州市云门山 | 北齐至唐 | 100余尊造像,大云洞为代表 | 北齐古朴雄健,唐代细腻华丽 |

| 千佛山石窟 | 济南市千佛山 | 隋至元 | 200余尊造像,隋代弥勒佛为核心 | 隋代比例协调,唐代典雅精致 |

| 铁山刻经 | 邹城市铁山 | 北周 | 《金刚经》《文殊般若经》等 | 隶楷书法,浑厚苍劲,“大字鼻祖” |

相关问答FAQs

问题1:山东佛教石窟与中原北方石窟(如云冈、龙门)相比,有哪些独特之处?

解答:山东佛教石窟的独特性主要体现在三个方面:一是地理位置上,山东作为东部沿海地区,是佛教南传北播的重要节点,石窟艺术融合了中原、南方及域外文化元素;二是内容上,除造像外,摩崖刻经尤为突出,“四山刻经”规模宏大、书法独特,是中原北方石窟所罕见的;三是风格上,既吸收了云冈、龙门的雄浑厚重,又融入了齐鲁文化的质朴与南朝的秀美,形成“雄健而不失灵动、古朴而兼具典雅”的地域特色,如隋代造像的“丰满圆润”与唐代菩萨的“世俗化美感”,均体现了本土化创新。

问题2:当前山东佛教石窟面临哪些保护挑战,采取了哪些措施?

解答:山东佛教石窟的保护主要面临自然与人为双重挑战:自然方面,鲁中、鲁南地区气候湿润,岩石易受风化、雨水侵蚀,导致造像表面剥落、刻经模糊;人为方面,历史上盗凿、刻划破坏,以及现代游客超载、周边环境污染(如酸雨、粉尘)也威胁着石窟安全,为应对这些问题,相关部门采取了多项措施:一是建立数字化档案,利用3D扫描、VR技术对石窟造像进行高精度记录;二是实施环境监测与治理,控制石窟周边游客数量,减少人为干预;三是采用传统工艺与现代材料结合的修复技术,如用微晶石料填补风化裂缝,修复造像表面;四是加强立法保护,将石窟群纳入文物保护单位,划定保护范围,严禁违规开发与破坏。