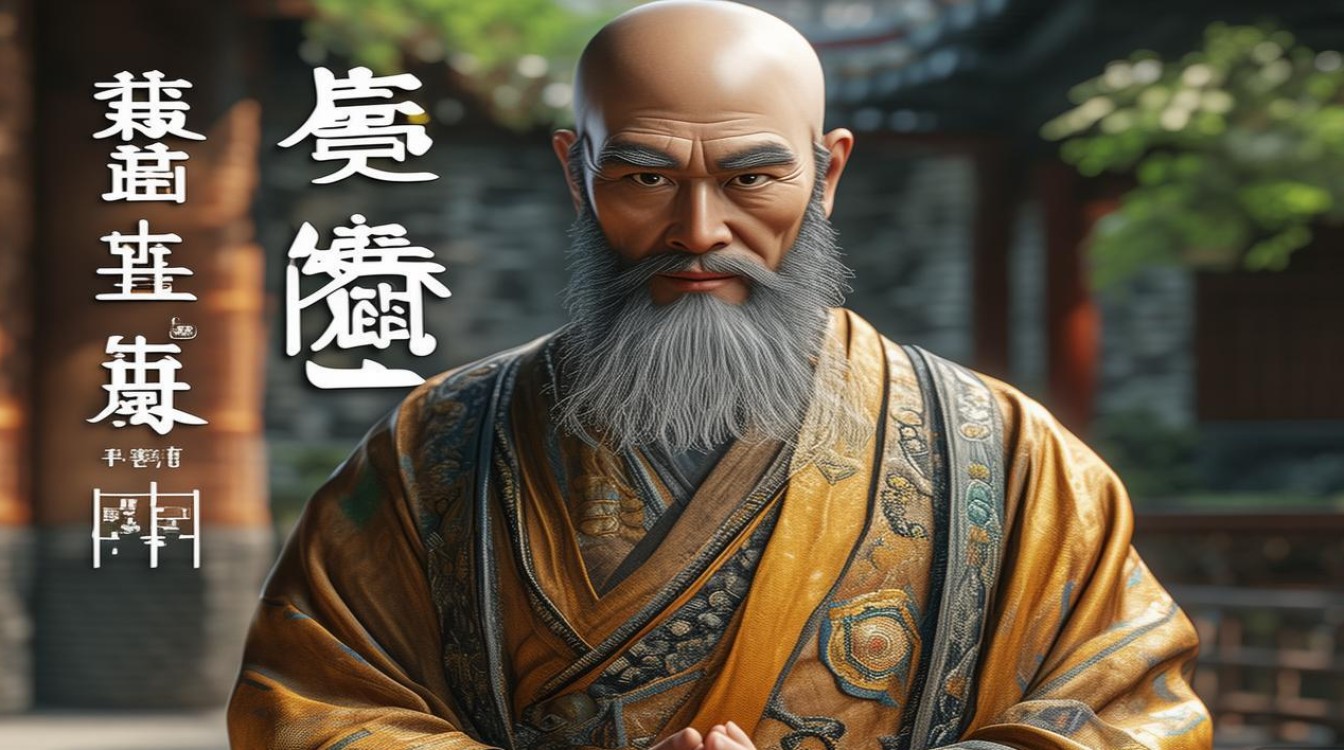

普定法师作为当代佛教界重要的弘法者,其相关图片不仅是记录其弘法生涯的载体,更是传递佛法智慧、展现僧人精神风貌的窗口,这些图片或摄于法会现场,或取自禅修时刻,或定格于信众互动之中,每一帧都蕴含着深厚的文化内涵与宗教意义,成为连接大众与佛教文化的纽带。

普定法师图片的内容与分类

普定法师的图片内容丰富多样,可根据场景与主题分为几大类型,各类图片从不同角度展现了法师的修行境界与弘法精神,以下通过表格梳理常见类型及其特点:

| 图片类型 | 拍摄场景 | 内容特点 | 意义与作用 |

|---|---|---|---|

| 弘法开示类 | 法会、讲座、经论讲解现场 | 法师身着袈裟,或手持经卷、或端坐讲台,神态专注,目光平和,手势自然,偶有笔记或示意动作 | 直观展现法师的学识与威仪,传递“闻思修”的修行次第,为信众提供亲近法义的视觉引导 |

| 禅修实修类 | 禅堂、静修中心、山林道场 | 法师或结跏趺坐,闭目凝神;或经行缓步,专注觉知;背景多为古朴的禅堂、自然景观,氛围静谧 | 突出“定慧等持”的修行核心,通过具象化的禅修场景,引导大众体会“活在当下”的禅意生活 |

| 信众互动类 | 寺院接待、慈善活动、皈依仪式 | 法师与信众亲切交谈,或为弟子开示,或为信众摸顶赐福,面带慈悲微笑,肢体语言温暖柔和 | 体现佛教“慈悲济世”的精神,拉近僧俗距离,展现法师“和光同俗”的度生愿力 |

| 文化传承类 | 书法创作、传统艺术交流场合 | 法师挥毫书写佛经偈语,或与文人雅士探讨文化,背景常伴有书法作品、古琴等元素 | 融合佛教文化与传统文化,展现“以艺弘法”的智慧,彰显佛教在当代的文化适应性 |

| 行脚参访类 | 朝圣途中、佛教圣地、偏远地区 | 法师身着简朴行头,或拄杖前行,或驻足观碑,背景为寺庙、山川、村落,画面兼具纪实感与庄严感 | 记录法师“行脚天下”的弘行,体现“难行能行、难忍能忍”的菩萨行愿,激励信众精进修行 |

图片背后的精神内涵与价值

普定法师的图片之所以能引发共鸣,核心在于其传递的精神力量,这些图片不仅是视觉记录,更是佛教文化的“无声开示”。

在弘法开示类图片中,法师的目光往往沉静而深邃,仿佛穿透表象直抵本质,某张法会讲经的照片中,法师手持《金刚经》,手势坚定而不失柔和,背景是庄严的佛像与虔诚的信众,三者构成“佛、法、僧”三宝和合的象征,这种画面传递出“以法为依”的核心思想,提醒信众佛法的修行需以经典为根基,以智慧为导引。

禅修实修类图片则更注重“境”的营造,一张摄于清晨禅堂的照片中,法师端坐蒲团,晨光透过窗棂洒在袈裟上,形成柔和的光晕,空气中仿佛能感受到呼吸的韵律,这种“静中有动”的画面,打破了大众对佛教“消极避世”的刻板印象,展现“禅在生活”的真谛——修行并非脱离现实,而是在日常中保持觉知,在静定中生发智慧。

信众互动类图片充满温度,某次慈善活动中,法师为贫困老人递上慰问品,微微俯身倾听老人的诉说,眼神中满是悲悯,这一细节没有刻意摆拍,却自然流露出“众生平等”的佛教情怀,让“慈悲”不再是抽象的概念,而成为可触可感的温暖行动。

文化传承类图片则展现了法师“以艺载道”的智慧,其书法作品多取材于《心经》《六祖坛经》等经典,笔力遒劲而充满禅意,应无所住而生其心”八字,结构疏密有致,墨色浓淡相宜,既见书法功力,又透佛法深意,这类图片让大众在艺术欣赏中体悟佛法,实现“文化润心”的效果。

图片在当代佛教传播中的作用

在数字化时代,图片成为佛教传播的重要媒介,普定法师的相关图片通过寺院官网、社交媒体、佛教期刊等渠道广泛传播,其作用主要体现在三个方面:

一是降低认知门槛,对于非佛教信众而言,晦涩的经文教义可能难以理解,而直观的图片能以视觉符号传递核心价值,一张法师在田间劳作的照片(行脚参访类),配上“一日不作,一日不食”的禅门古训,比单纯说教更能让人体会“农禅并重”的修行精神。

二是强化情感连接,法师的微笑、专注的眼神、与信众的互动,这些细节图片构建了“可亲可敬”的僧人形象,打破了宗教的神秘感,许多年轻信众表示,正是通过图片感受到法师的慈悲与平和,才对佛教产生兴趣。

三是记录弘法足迹,从青丝到白发,从深山古寺到都市道场,图片串联起法师数十年的弘法历程,成为佛教当代史的鲜活注脚,这些图片不仅是个人记忆的载体,更是佛教“契理契机”适应时代的见证——既坚守传统戒律,又积极融入现代社会。

使用图片的注意事项

在欣赏和使用普定法师图片时,需保持恭敬心与正知见,佛教图片具有庄严性,不可随意剪辑、恶搞,或用于商业盈利;转载时应注明来源,尊重版权;更重要的是,图片只是“指月之指”,真正的佛法需通过深入经教、实修体悟来领会,不应停留于视觉层面的猎奇。

相关问答FAQs

Q1:普定法师的图片中,为何禅修场景居多?这传递了怎样的修行理念?

A:禅修是佛教的核心修行方式,普定法师注重“定慧等持”,认为禅修是连接世俗与圣境的桥梁,其禅修场景图片居多,一方面是为了展现“修行在当下”的生活态度——禅并非远离生活的神秘体验,而是吃饭、睡觉、行住坐卧中的觉知;另一方面是通过静谧的画面引导大众反观内心,在浮躁的现代社会中培养定力,法师曾说:“禅修不是让心变空,而是让心变得清澈。”这类图片正是对“清净心”的视觉诠释,提醒人们:真正的修行,从安住每一个当下开始。

Q2:非佛教徒可以通过普定法师的图片了解佛教吗?有哪些值得关注的细节?

A:可以,普定法师的图片虽以佛教为主题,但蕴含的智慧具有普适性,非佛教徒可关注三个细节:一是眼神与表情,法师的平和、专注传递出“内心安定”的力量,这与现代人的焦虑形成对比,启发人们思考情绪管理的本质;二是肢体语言,如讲经时的手势、与信众互动时的俯身姿态,体现“谦下”与“慈悲”的处世哲学;三是背景与道具,如古朴的禅堂、手写的经卷、自然的山水,这些元素不仅是场景设置,更是“道法自然”“返璞归真”的生活隐喻,通过这些细节,即便不了解佛教教义,也能感受到其中蕴含的生命智慧——关于如何与自己相处、与他人相处、与世界相处。