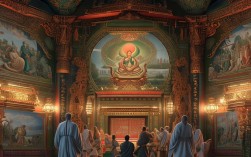

禅宗寺庙的早课,是僧众日常修行的重要核心,以“定慧等持、福慧双修”为宗旨,在黎明时分于大殿中举行,旨在通过共修唤醒身心、培植定力、契悟心性,其内容严谨而庄严,融合了诵经、唱赞、坐禅、礼佛等多种形式,既是对佛陀教法的忆念与践行,也是僧团和合共修、续佛慧命的重要体现。

课前准备

早课通常始于凌晨3点左右(冬季或稍晚,以“寅时”为核心时段),僧人需先完成“净三业”——身业(净身、换穿海青或打七衣)、口业(漱口、禁语)、意业(收摄心念,摒弃杂念),随后,以钟声为号,有序前往大殿,按戒腊(出家年限)长幼排班站立,维那师(负责领众修行者)居中领众,一切准备就绪后,早课正式开始。

早课核心流程

以下是禅宗寺庙早课的主要环节及内容(以汉传禅宗常见仪轨为例):

| 时间 | 环节 | 意义 | |

|---|---|---|---|

| 凌晨3:00-3:10 | 打板集合 | 值殿僧敲响“大板”(长形木板,声音浑厚),僧众闻板声迅速起床,整理衣具,排班入殿。 | 唤醒沉睡,提醒修行无常,珍惜光阴。 |

| 3:10-3:30 | 礼佛 | 顶礼三宝(佛、法、僧),维那师举腔唱“南无本师释迦牟尼佛”,僧众合掌问讯,依次向佛行礼。 | 降伏我慢,表达对三宝的恭敬与皈依,奠定修行根基。 |

| 3:30-4:00 | 诵经 | 诵《楞严咒》(全称《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》咒,禅宗早课核心)、《大悲咒》、《十小咒》及《心经》。 | 以咒力护持心念,以经文契悟真理,《楞严咒》被称为“咒中之王”,能降伏烦恼、开显智慧。 |

| 4:00-4:20 | 唱赞 | 唱《宝鼎赞》《香云盖赞》《韦驮赞》等赞佛偈,维那师领腔,僧众和声,配合木鱼、磬、铛等法器。 | 以音声供养三宝,表达对佛陀功德的赞叹,同时通过庄严唱诵凝聚僧团心力。 |

| 4:20-4:50 | 坐禅 | 结跏趺坐(双盘、单盘或散盘),脊背挺直,舌抵上颚,心念安住于呼吸(数息、随息或观心),维那师敲引磬示意,期间保持止语。 | 禪宗以“禅”为宗,坐禅是“修定”的核心,通过观照自心,破除执着,契悟“明心见性”。 |

| 4:50-5:10 | 回向 | 念诵“愿以此功德,庄严佛净土;上报四重恩,下济三途苦……”,将修行功德回向给法界一切众生。 | 破除“我执”,培养慈悲心,体现“自利利他、菩萨道行”的大乘精神。 |

| 5:10-5:20 | 出殿 | 维那师举腔“南无护法韦驮菩萨”,僧众依次退场,有序返回寮房(宿舍),准备早斋。 | 以护法念诵收尾,提醒时刻护持正念,将修行融入日常。 |

法器与唱诵

早课中,法器不仅是仪式的辅助,更是“以音声作佛事”的载体,木鱼(控制诵经节奏,象征“警昏散”)、钟(集众警昏,表“声振无界”)、鼓(激励道心,表“击法雷”)、磬(起止仪轨,表“清心净意”)、铛铪(和声庄严,表“和谐共修”)等,各司其职,共同营造出肃穆、专注的修行氛围,唱诵则采用“梵呗”古调,旋律古朴悠远,歌词多源于经文,旨在通过音声的感染力,让僧众在唱诵中收摄妄念,与法相应。

早课的修行意义

禅宗早课并非形式化的仪式,而是“借事炼心”的修行过程,诵经是“慧”,通过文字般若启迪智慧;坐禅是“定”,通过止观功夫调伏心念;唱赞与礼佛是“福”,以恭敬心培植福德,定慧等持、福慧双修,方能“烦恼轻、智慧长”,最终达到“明心见性、见性成佛”的终极目标,共修早课能强化僧团和合,让个体修行在集体氛围中更具力量,也是佛教“传承不断、慧命延续”的象征。

相关问答FAQs

Q1:禅宗早课是否必须每天进行?在家居士可以参与寺庙早课吗?

A:禅宗寺庙的早课是僧众的“日课”,每日坚持旨在“长养圣胎”,保持修行功不唐捐,对于在家居士,寺庙通常欢迎参与,但需遵守基本礼仪:提前到达、穿着朴素(避免鲜艳暴露)、保持止语、不随意走动、随众礼拜(若不会可合掌问讯),参与早课能让居士体验共修氛围,感受法喜,但需明确“随缘参与,不执着形式”,核心还是将修行融入日常生活。

Q2:禅宗早课中的《楞严咒》很长,为何要每日诵持?其核心意义是什么?

A:《楞严咒》共262字,是佛教中最长的咒语,被誉为“咒心”,禅宗每日诵持,并非“念咒求感应”,而是通过咒语的“总持”力量,收摄散乱心、降伏烦恼魔障,咒中包含“佛、法、僧”三宝的威德之力,诵持时需“心口合一”,以至诚心忆念三宝功德,从而开显自性光明,正如《楞严经》所言“此咒能破一切恶”,破的是“无明执着”,而非外在的魔障,其核心是“借咒悟心”,回归自性清净。