中国寺庙建筑是中华文明的瑰宝,其中一些寺庙的建造过程堪称人类工程史上的奇迹,它们或因选址于绝壁深渊,或因面临极端气候,或因受限于古代技术条件,成为“最难建造”的代表,这些寺庙不仅是信仰的寄托,更是古代工匠智慧、毅力与自然抗争的见证,每一座背后都藏着惊心动魄的建造故事。

在山西大同恒山金龙峡西峰翠峰山的悬崖峭壁上,悬空寺如一座“空中楼阁”悬挂在58米高的半空,这座始建于北魏太和十五年(491年)的寺庙,仅靠十几根直径约50厘米的木柱支撑,看似摇摇欲坠,实则历经1500余年风雨、多次地震依然稳固,其建造难度首先体现在选址上——工匠们选择在两峰之间的狭窄凹崖,既免受风雨侵蚀,又能利用山体稳固结构,更棘手的是材料运输:古代没有机械,工匠们需用绳索悬吊在悬崖上,一锤一凿在岩石中开凿孔洞,再将横梁插入,外端承托寺庙重量,内端深嵌岩体,据《恒山志》记载,建造时曾有工匠失足坠崖,但工程从未停歇,悬空寺的结构设计更是巧妙,采用“上载危岩,下临深谷”的力学布局,上部重量由岩石承担,下部木柱仅起平衡作用,这种“半插飞梁为基”的工艺,至今让现代工程师叹服。

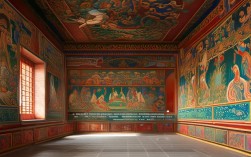

若论海拔与环境的双重挑战,西藏拉萨的布达拉宫当属第一,这座始建于7世纪松赞干布时期的宫殿,海拔3700多米,坐落在红山上,其建造过程堪称“与高寒缺氧的对抗”,材料运输就是一道生死难关:木材需从雅鲁藏布江下游的波密县通过水路运至拉萨,再由牦牛队翻越海拔5000米的雪山,每根木材的运输周期长达数月;石材虽取自本地,但开采需在缺氧环境下用钢钎手工凿击,每块石材重达数吨,全靠人力背扛至山顶,17世纪五世达赖时期重建布达拉宫时,工匠们需在冬季严寒中施工,昼夜温差达30℃,混凝土(由石灰、糯米汁、牛毛调制)易冻裂,他们便用火墙取暖,昼夜不停浇筑,更令人惊叹的是其抗震设计:墙体厚达1米以上,内部用木柱和横梁形成柔性框架,地震时可通过形变吸收能量,这种“以柔克刚”的智慧,让布达拉宫在多次强震中屹立不倒。

四川乐山的乐山大佛则是“以巨为艰”的典范,这座依凌云山栖霞峰临江峭壁凿造的弥勒佛像,高71米,头高14.7米,耳长7米,是世界最高石刻佛像,其建造始于唐开元元年(713年),由海通和尚发起,历时90年,几代工匠接力完成,难点首先在于工程量:佛像从山体整体开凿,需剥离数万方岩石,仅头部就耗时十余年,更复杂的是排水系统——乐山多雨,雨水会侵蚀石像,工匠们在佛头设计了18层螺髻,其中4层为暗沟,将雨水导入佛体两侧的排水沟;佛身背部还开有排水廊道,形成“排水网络”,至今仍在发挥作用,施工环境同样危险:三江汇流处江水湍急,工匠需搭建临时栈道,用绳索悬空作业,夏季高温时,石表温度可达50℃,中暑风险极高,据传,曾有工匠因疲劳坠江,但工程从未放弃,最终成就了“山是一尊佛,佛是一座山”的奇观。

五台山黛螺顶的建造则体现了“以险为基”的挑战,这座位于五台山东台顶的寺庙,需攀登“大智路”1080级台阶才能到达,海拔3061米,自古有“大螺顶”之称,其建造难点在于物资运输:所有砖瓦、木材、石材均需人力背上山,每块砖重约2.5公斤,工匠们需负重50公斤,在坡度达60度的石阶上攀爬,单程耗时近2小时,清代乾隆年间重建黛联顶时,曾动用500名工匠,历时3年才将材料运完,山顶气候多变,冬季积雪深达1米,大风可达8级,施工窗口期仅每年5-10月,工期被严重压缩,工匠们便采用“分段施工、交叉作业”的方式,在山下预制构件,再运至山顶组装,最终在绝顶之上建起了供奉五文殊的“小朝台”。

峨眉山金顶的建造则面临“气候与海拔”的双重考验,金顶海拔3077米,年均气温仅3℃,冬季积雪期长达半年,最大风力达12级,现存金顶建筑群(包括华藏寺、十方普贤像等)始建于明万历年间,多次毁于火灾和风雪,2006年重建时,现代技术已成熟,但古代建造的难度仍令人咋舌:古代工匠需在冬季用牦牛驮运物资,在零下20℃的环境中浇筑混凝土(用石灰、火山灰调制),木材需提前在山下风干,再运至山顶防开裂,最核心的挑战是十方普贤像的铸造——古代虽无如此巨型铜像,但明代曾铸造高6.7米的普贤铜像,需在成都铸造后,拆解为数百块部件,再通过人力背运上山,现场组装焊接,整个过程历时两年,如今的金顶“十方普贤像”高48米,重达660吨,虽为现代建造,但其背后传承的古代工匠精神一脉相承。

| 寺庙名称 | 地理位置 | 核心建造难点 | 代表工艺/智慧 |

|---|---|---|---|

| 悬空寺 | 山西大同恒山 | 悬崖选址、高空材料运输、结构承重 | 半插飞梁为基、上载危岩下临深谷的力学布局 |

| 布达拉宫 | 西藏拉萨红山 | 高原缺氧、材料长途运输、抗震设计 | 柔性框架结构、糯米汁混凝土配方 |

| 乐山大佛 | 四川乐山凌云山 | 山体开凿工程量、排水系统、江边施工环境 | 18层螺髻暗沟排水、柔性栈道作业 |

| 黛螺顶 | 山西五台山东台顶 | 1080级台阶物资运输、山顶气候恶劣 | 分段施工、构件预制组装 |

| 峨眉山金顶 | 四川峨眉山金顶 | 高寒缺氧、大风积雪、巨型构件吊装 | 牦牛运输、木材防裂处理 |

相关问答FAQs

Q1:古代工匠在悬崖峭壁上建造寺庙,如何解决高空作业的安全问题?

A1:主要依靠绳索、临时木架和师徒传承的经验,工匠们腰系由麻绳或皮筋编织的“安全带”,一端固定在山顶或已完成的建筑结构上,另一端悬吊作业;同时搭建可移动的木架平台,随工程进度调整位置;通过“师带徒”的方式,将安全操作规范(如绳索结法、锤凿角度)口传心授,信仰力量也是重要支撑——工匠们常以“为佛造殿”的信念克服恐惧,尽管仍有伤亡,但工程从未因危险而停滞。

Q2:像布达拉宫这样的大型寺庙,如何在缺乏现代起重设备的情况下完成大型构件的安装?

A2:利用斜坡、滑轮组和“堆土法”等传统工艺,大型石材运输时,先在山坡铺设木轨,涂上牛油减少摩擦,再用绳索通过滑轮组由多人牵引;安装梁柱时,采用“堆土法”——在目标位置堆起土坡,将构件推至预定高度,再拆除土坡;对于小型构件,则用“杠杆原理”和“绞盘”省力提升,工匠们还会通过观察星象、计算角度,确保构件精准就位,这种“以人力代机械”的智慧,展现了古代工程的极致。