佛教戒律是修行者规范身口意、断恶修善的根本依据,被誉为“三学”(戒、定、慧)之首,是解脱与觉悟的基础,从持戒对象与戒条内容划分,佛教戒律主要可分为在家戒、出家戒及菩萨戒三大体系,每一体系下又细分不同层次,共同构成从基础道德到究竟菩提的完整戒学体系。

在家戒:世善之基,人天之阶

在家戒是针对在家信徒的戒律,以“诸恶莫作,众善奉行”为核心,旨在培养基本的道德素养,为修行奠定基础。

五戒是最基础的在家戒,是佛教徒的根本戒律,内容包括:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。“不杀生”是尊重生命,不故意杀害有情众生;“不偷盗”是不与取,不盗取他人财物;“不邪淫”是在婚姻关系内正当行淫,避免非婚姻关系的性行为;“不妄语”是不说谎语、恶语、绮语、两舌;“不饮酒”是避免饮用一切酒类及麻醉品,以防失智造恶,五戒是世间善法的核心,持守五戒可为人天道果报的因,也能减少现世烦恼。

八关斋戒是短期出家受持的戒律,比五戒更严格,旨在让在家信徒体验出家清净生活,一日一夜受持,内容包括:不杀生、不偷盗、不淫欲(非不邪淫,是完全断除淫欲)、不妄语、不饮酒,以及“非时食”(过午不食)、“坐卧高广大床”(不坐卧华丽床榻)、“香花鬘香油涂身”(不佩戴花鬘、不使用香水香油),八关斋戒通过暂离世俗欲望,帮助修行者培养出离心,体验远离五欲的清净,积累出家修行资粮。

出家戒:梵行之净,解脱之要

出家戒是针对出家众(比丘、比丘尼)的戒律,以“远离尘染,精进修行”为目标,戒条更细致,要求更严格,是成就解脱道的重要保障。

沙弥戒与沙弥尼戒是出家初期的戒律,沙弥(男)受持十戒,沙弥尼(女)同样受持十戒,内容包括:不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不饮酒,以及“不捉持金银宝物”(不蓄金钱)、不非时食、不香花鬓、不歌舞倡伎及故往观听、不坐卧高广大床,十戒是在五戒基础上,进一步断除对财物的贪著、对饮食的贪恋以及对世俗享乐的执着,为受具足戒做准备。

比丘戒与比丘尼戒是具足戒,标志着出家众正式获得僧格,比丘戒的戒条数量,因部派不同有所差异:汉传佛教依据《四分律》,有250条;南传上座部依据《巴利律藏》,有227条,比丘尼戒的戒条更多,汉传有348条,南传有311条,具足戒内容涵盖极重罪(波罗夷,如淫、盗、杀、妄语等,犯者弃戒)、僧残罪(僧伽婆尸沙,如与女人触摩、过非时食等,需在僧团中忏悔)、不定罪、舍堕罪、单堕罪、提舍尼罪、众学法(威仪细节,如1000多条轻戒)及灭诤法(解决僧团纠纷的方法),戒条之细,涉及行住坐卧、衣食住行等方方面面,旨在帮助比丘断尽烦恼,成就清净梵行。

菩萨戒:大乘之纲,利他之行

菩萨戒是大乘佛教特有的戒律,以“上求佛道,下化众生”为核心,持戒对象是发菩提心的修行者(无论在家出家),特点是“心戒重于行戒”,以菩提心为戒体,强调自利利他的统一。

菩萨戒的核心是“三聚净戒”:

- 摄律仪戒:一切戒律的基础,即断一切恶,不恼害众生,相当于声闻戒的扩展,涵盖五戒、十戒、具足戒等一切止恶之戒。

- 摄善法戒:修一切善,勤修六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),积累福德智慧资粮。

- 饶益有情戒:利益一切众生,随力随分帮助他人,包括说法救度、护持正法、慈悯众生等。

具体戒条如《梵网经菩萨戒》的“十重四十八轻戒”,十重戒包括不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不酤酒、不说过罪、自赞毁他、悭惜加毁、嗔心不受悔、谤三宝等,重罪犯者失菩萨戒;《瑜伽师地论》的“四重四十八轻戒”也与此类似,强调菩萨行者在利益众生时的责任与担当。

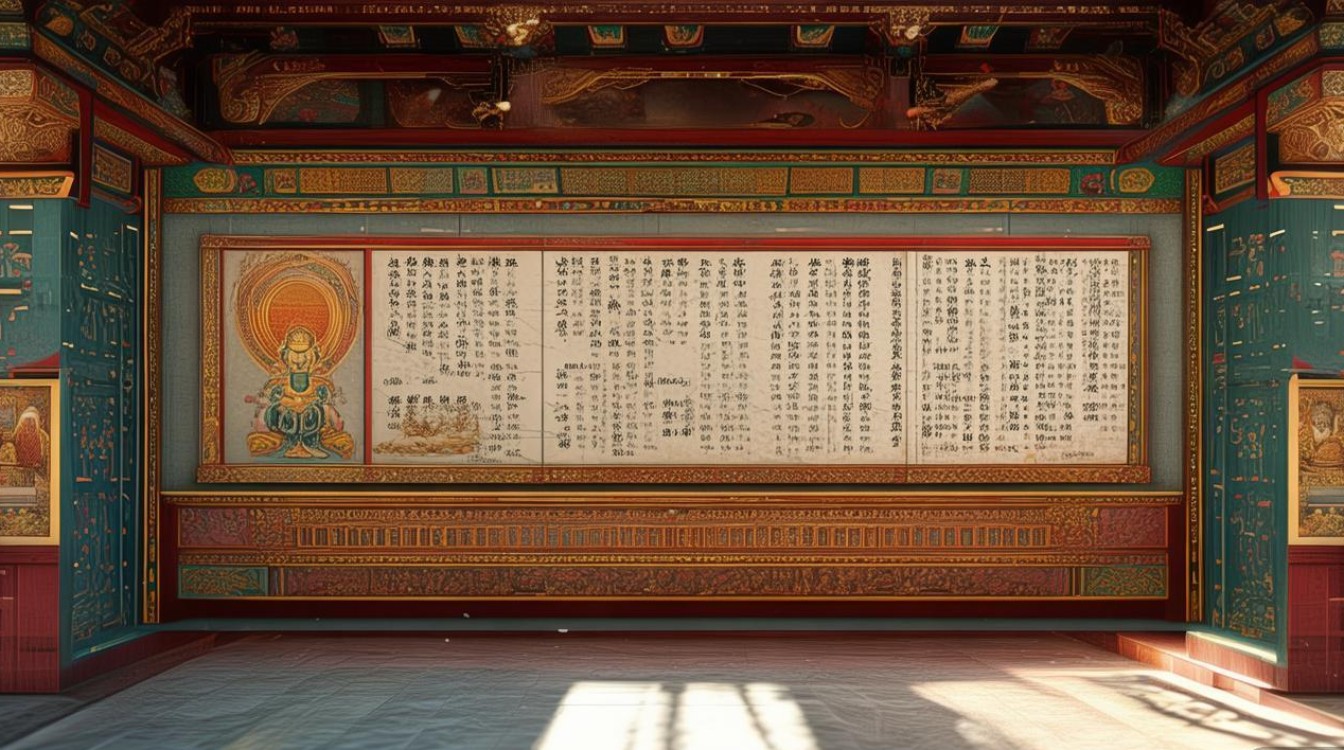

戒律体系对比

| 戒律类型 | 持戒对象 | 核心戒条 | 主要特点 | 经典依据 |

|---|---|---|---|---|

| 五戒 | 在家男女 | 不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒 | 基础道德,人天道根本 | 《增一阿含经》等 |

| 八关斋戒 | 在家短期出家 | 五戒+非时食、不坐高广床、不香花鬓等八条 | 一日一夜清净,近似出家戒 | 《优婆塞戒经》等 |

| 沙弥戒/沙弥尼戒 | 沙弥/沙弥尼(出家预备) | 十戒(含断金银、非时食等) | 出家初期,培养离欲之心 | 《沙弥十戒经》等 |

| 比丘戒 | 比丘(出家男众) | 250条(汉传),分八类(如波罗夷、僧残等) | 具足圆满,涵盖修行细节 | 《四分律》《五分律》等 |

| 比丘尼戒 | 比丘尼(出家女众) | 348条(汉传),戒条更严 | 因历史因缘,防护更细致 | 《四分比丘尼戒》等 |

| 菩萨戒 | 发菩提心者(在家出家) | 三聚净戒,十重四十八轻戒等 | 心戒为体,自利利他,大乘修行纲领 | 《梵网经》《瑜伽师地论》等 |

佛教戒律虽有层次之分,但本质都是“护心”之学——通过规范身口意,守护清净心,远离烦恼,最终导向解脱与觉悟,从五戒的基础道德,到具足戒的清净梵行,再到菩萨戒的利他悲愿,戒律始终与定慧二学相辅相成,是佛法住世的根本,也是修行者成就道业的基石,持戒并非机械的束缚,而是通过自律获得自由,以戒为师,方能于生死烦恼中安住身心,趋向菩提。

FAQs

普通人是否必须受持五戒?

答:五戒是佛教徒的基础戒律,但并非强制所有人受持,佛教提倡“随分受持”,即根据个人意愿和能力选择受持条数,即使不完全受持五戒,仅持守“不杀生”“不偷盗”等部分戒条,也能减少恶业,增长善根,对个人道德修养和社会和谐均有益处,关键是发心清净,在日常生活中践行“诸恶莫作,众善奉行”的精神。

受戒后如果破戒怎么办?

答:佛教强调“知过能改,善莫大焉”,破戒后应生惭愧心,至诚忏悔而非自暴自弃,忏悔需具备“四力”:追悔力(对破戒生后悔心)、对治力(如诵经、布施、礼佛等行善对治)、遮止力(决心不再造作)、依止力(至心皈依三宝),依《三十五佛忏悔文》至诚礼佛忏悔,或向僧团说明(若犯重罪),通过如法忏悔可减轻果报,清净戒体,关键是从破戒中吸取教训,以更强的决心持戒,将“过失”转化为“道用”。