在佛教造像体系中,“红面”形象并非偶然的艺术选择,而是蕴含深厚宗教象征与文化内涵的视觉语言,尤其以藏传佛教护法神体系中的红面形象最为典型,这类形象通常以“忿怒相”示现,通过红色的面部特征、夸张的肢体语言与庄严的法器,传递“外降伏魔障,内调伏烦恼”的宗教功能,是佛教“悲智双运”教义的具象化表达。

红面的宗教象征:从“忿怒”到“慈悲”的转化

佛教造像的颜色绝非随意涂抹,而是“表法”的重要载体,红色在佛教中兼具多重象征:红色代表“忿怒”,象征对邪魔、无明、烦恼的降伏,护法神以红面示现,意在震慑阻碍众生修行的负面力量;红色又与“火焰”相关,在佛教中常喻“智慧之火”,能焚烧一切烦恼习气,故红面也暗含“以智慧度化众生”的慈悲本怀,这种“忿怒相”与“慈悲心”的统一,正是大乘佛教“方便法门”的体现——对刚强难化的众生,需以威猛手段调伏,而非一味柔和。

以藏传佛教最重要的护法神之一“红阎魔天”为例,其面呈红色,三目圆睁,獠牙外露,手持人头骨碗与三叉戟,虽看似凶恶,实则象征“对恶行的审判”与“对众生的护持”,红色在此不仅代表威严,更隐喻“如烈火般不可侵犯的戒律”,提醒众生因果不虚,需持戒修行。

红面造像的典型实例与艺术特征

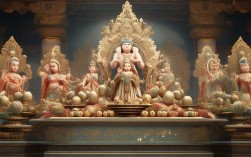

红面形象多见于藏传佛教的护法神、明王类造像,其艺术特征围绕“护法”功能展开,形成一套成熟的符号体系,以下列举几类典型红面造像:

| 名称 | 所属流派 | 象征意义 | 典型形象特征 |

|---|---|---|---|

| 红阎魔天 | 藏传佛教 | 因果审判、护持佛法 | 红面三目,头戴五骷髅冠,手持嘎巴拉碗与三叉戟,踏水牛 |

| 六臂玛哈嘎拉 | 藏传佛教 | 战胜魔障、积累福德 | 黑身红面,六臂持法器,身披象皮,现忿怒相 |

| 吉祥天母(忿怒相) | 藏传佛教 | 赐予财富、消除违缘 | 红面黄发,三目,骑骡或黄羊,手持宝剑与索套 |

| 大威德金刚(部分变体) | 藏传佛教 | 降伏死神、智慧成就 | 水牛头红面,九面三十四臂,象征对死主的征服 |

这些造像的共同特征包括:面部以红为主色调,辅以三目、獠牙、怒眉等元素,凸显“忿怒相”;肢体多呈张弓射箭、足踏魔怪等“降伏姿”,强化护法威势;法器如金刚杵、嘎巴拉碗、索套等,分别象征“破除无明”“容纳慈悲”“束缚烦恼”;服饰常佩戴人骨念珠、虎皮裙等,寓意“超越生死、断除贪欲”。

红面形象的文化传播与民间信仰

随着佛教的传播,红面形象逐渐从宗教殿堂走入民间,成为信徒精神寄托的重要载体,在藏区,红面护法神被视为部落的守护神,每年有专门的“跳神会”(藏语称“羌姆”),僧侣佩戴红面护法面具,通过舞蹈演绎护法降魔的故事,既是对宗教教义的传播,也是民众祈求平安、丰收的仪式。

在汉传佛教中,红面形象相对少见,但部分地方信仰中,如“关公”被佛教纳入护法体系后,其“红面长髯”的形象与佛教护法的“威猛”特质结合,形成了具有汉地特色的红面护法信仰,体现了佛教与中国传统文化的融合。

相关问答FAQs

Q1:佛教红面形象为何多为“忿怒相”,这与佛教“慈悲为怀”的教义是否矛盾?

A1:并不矛盾,佛教红面的“忿怒相”是“慈悲的方便示现”,其核心是“度化众生”,对无法以柔和教法调伏的众生或魔障,护法神需以威猛形象震慑,使其远离恶业,这本质是“大慈悲”的体现,正如《大智度论》所言“慈悲多故,现希有事”,红面形象并非真怒,而是“以猛利行度化刚强”,是佛教“悲智双运”的智慧结晶。

Q2:普通人面对佛教红面造像时,应如何理解其宗教意义?

A2:普通人应从“象征意义”而非“艺术表象”理解,红面造像的“忿怒”是对“烦恼”“魔障”的象征性降伏,而非对众生的恐吓;其手中的法器、夸张的姿态,均指向“破除无明、护持正法”的宗教目标,信徒在观想时,应将红面护法的“威猛”转化为“断恶修善”的动力,而非陷入对形象的恐惧或迷信,这才是佛教造像“借像悟道”的根本目的。