在佛教艺术与教义的浩瀚星海中,菩萨的形象常以慈悲、庄严示人,或持莲花、宝剑,或结法印、托宝珠,而“持弓箭的菩萨”则是一个相对少见的特殊符号,其背后蕴含着深刻的宗教象征与文化内涵,这一形象并非凭空想象,而是佛教对“降伏烦恼”“破除无明”教义的具象化表达,融合了慈悲与智慧的辩证统一,在不同文化语境中呈现出多样的解读。

持弓箭菩萨的经典溯源与形象演变

持弓箭的菩萨形象在佛教经典中并无固定名称,其雏形可追溯至早期佛教对“护法神”的描绘,后随大乘佛教发展,逐渐与菩萨的“度化众生”职能结合,在印度佛教艺术中,部分护法菩萨(如“那罗延天”的化身)手持弓箭,象征守护正法、破除外道邪见,到了中国汉传佛教与藏传佛教,这一形象进一步本土化,被赋予更丰富的精神内涵。

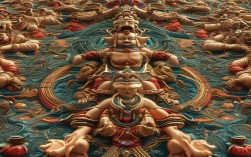

藏传佛教中,“持弓箭菩萨”常与“金刚手菩萨”或“马头明王”的忿怒化身相关联,其弓箭代表“定慧双运”:弓身象征“禅定”的稳固,箭矢象征“智慧”的锐利,二者结合方能“射中”烦恼的靶心——即“贪、嗔、痴”三毒,而在汉传佛教中,个别地区的民间造像中,曾出现“持弓箭的观音菩萨”,其寓意转为“慈悲度化,箭射众生苦难”,箭矢并非暴力工具,而是“救度”的隐喻,如同观音“慈航普渡”的延伸,以“方便法门”接引众生。

弓箭的象征意义:从“降伏”到“度化”的辩证

持弓箭菩萨的核心象征,在于对“弓箭”这一世俗武器的宗教转译,在佛教语境中,“弓”与“箭”分别承载着特定的修行智慧:

-

弓:定力之基

弓身的弯曲与弹性,象征着修行者在面对尘世诱惑时所需的“定力”,正如拉弓需蓄力,菩萨的“定”是降伏烦恼的前提,唯有心念稳固,方能“箭无虚发”,在《大智度论》中,“定”被喻为“弓”,能摄散乱心,使智慧之箭得以射出。 -

箭:智慧之锋

箭矢的直射与穿透力,对应佛教的“般若智慧”——能洞见事物本质,破除“无明”的黑暗,如同弓箭必须精准才能命中目标,菩萨的智慧并非抽象概念,而是针对众生的“根机”(接受能力),以“契理契机”的方式“射中”其烦恼根源,这种“智慧”并非冷酷的“摧毁”,而是“转化”,如同医生用手术刀切除病灶,目的是“疗愈”而非“伤害”。

-

弦与箭的配合:慈悲与方便

拉弓的弦,象征“慈悲”的张力——菩萨的慈悲并非溺爱,而是“拔苦与乐”的积极行动,弓、弦、箭三者缺一不可:无“定”则弓无力,无“慧”则箭无向,无“慈悲”则弦无度,三者结合,恰是菩萨“悲智双运”的体现,既能“降伏”外道邪说,也能“度化”迷妄众生。

造像艺术中的持弓箭菩萨:地域与文化的融合

持弓箭菩萨的造像风格,因地域文化差异而呈现出多元面貌,以下通过表格对比其特征:

| 地域/宗派 | 形象特征 | 服饰与姿态 | 法器组合 | 象征侧重 |

|---|---|---|---|---|

| 印度早期佛教 | 护法菩萨形,面容威严 | 身着铠甲,足踏鬼怪 | 弓、箭、金刚杵 | 守护正法,破除外道 |

| 藏传佛教 | 忿怒相,三目圆睁 | 头戴骷髅冠,身披兽皮 | 弓、箭、索、铃 | 定慧双运,降伏内心三毒 |

| 汉传佛教(民间) | 慈善相,面容温和 | 头戴天冠,身着袈裟 | 弓、箭、莲花、净瓶 | 慈悲度化,救众生苦难 |

| 日本佛教 | 武将菩萨形,刚毅果断 | 身着武将铠甲,背负箭袋 | 弓、箭、太刀 | 镇护国土,护佑众生 |

藏传佛教中的“持弓箭金刚手菩萨”,常被描绘为蓝色身,三目象征“过去、未来”的智慧,右手持弓,左手持箭,箭矢末端系金刚杵,寓意“以金刚智慧射破烦恼”;而汉传民间的“持弓箭观音”,则多呈立姿,弓如满月,箭搭弦上,眼神慈悲,背景常衬以祥云或莲花,强调“救苦救难”的世俗关怀。

修行实践中的“弓箭喻”:从形象到心法

持弓箭菩萨的形象不仅是艺术符号,更对修行者具有实践指导意义,佛教认为,众生皆有“佛性”,但因“无明”覆盖,如“箭靶”被迷雾遮挡,菩萨的“弓箭”喻示修行需“内外兼修”:

-

对内:射破“三毒”

修行者需以“定”为弓,以“慧”为箭,瞄准自身的“贪、嗔、痴”:贪爱如“靶心”,嗔恨如“偏风”,痴暗如“迷雾”,唯有通过禅定训练“拉弓”的专注,以般若智慧“射箭”的精准,方能逐一破除烦恼,显露本具佛性。

-

对外:度化众生

菩萨持弓箭度化众生,并非强迫其接受佛法,而是“应机说法”——如同射手根据风向调整箭道,菩萨需观察众生的“根机”(接受能力),以“慈悲”为弦,以“方便”为箭,以“契理契机”的方式引导其离苦得乐,这种“度化”不是“征服”,而是“启发”,如同射箭者引导他人“看见靶心”,而非代其射箭。

相关问答FAQs

Q1:佛教中是否有明确记载的“持弓箭菩萨”具体名称?

A:佛教经典中并无固定名称的“持弓箭菩萨”,这一形象更多是象征符号而非特定菩萨的化身,在藏传佛教中,可能与“金刚手菩萨”的忿怒相有关;在汉传民间造像中,可能与“观音菩萨”的应化身结合,其核心并非名称,而是“弓箭”所代表的“定慧双运”“破除无明”的修行智慧,不同文化根据自身需求赋予其名称与内涵。

Q2:持弓箭菩萨的“弓箭”是否与佛教“慈悲”教义矛盾?

A:并不矛盾,佛教的“慈悲”是“拔苦与乐”的积极行动,而非单纯的“不害”,持弓箭菩萨的“弓箭”象征“方便法门”——如同医生用手术刀切除病灶,菩萨以“智慧之箭”射破众生烦恼,以“定力之弓”稳固其道心,目的是“度化”而非“伤害”,这种“降伏”是慈悲的体现,因为唯有破除无明,众生才能真正离苦得乐,正如《大般若经》所言:“菩萨以慧剑断烦恼,以慈心摄众生。”