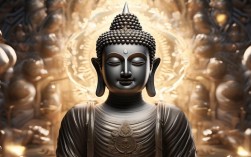

佛菩萨的形象在佛教文化中占据核心地位,他们不仅是信仰的载体,更是教义的化身、文化的符号,当我们凝视佛菩萨造像时,看到的不仅是庄严的仪容,更是其背后承载的历史渊源、哲学思想、艺术审美与人文关怀,这些形象并非凭空创造,而是融合了古印度的宗教传统、中土文化的本土智慧,以及历代工匠的艺术匠心,形成了一套完整而深邃的象征体系。

历史渊源:从印度神祇到东方圣者

佛菩萨的形象演变,本质上是佛教从印度走向世界、与本土文化交融的过程,佛教起源于公元前6世纪的古印度,释迦牟尼佛作为创教者,其早期形象并未被广泛塑造——早期佛教更注重“法”的传播而非对佛的崇拜,造像艺术在公元1世纪贵霜王朝时期才逐渐兴起,受希腊化艺术影响,犍陀罗地区的佛像呈现出高鼻深目、卷发垂肩的希腊风格,如著名的“犍陀罗佛像”,成为佛教艺术的开端。

随着佛教东传,佛菩萨形象在中国、日本、东南亚等地不断本土化,以中国为例,魏晋南北朝时期,受玄学影响,佛像多呈“秀骨清像”风格,面容清瘦、衣袂飘飘,体现“清静无为”的审美;唐代国力鼎盛,佛像转向丰满圆润,面容慈祥、体态雍容,如龙门石窟的卢舍那大佛,融合了盛唐的雍容气象与对“慈悲”的具象化表达;宋代以后,佛像更贴近世俗生活,观音菩萨逐渐从男性形象演变为温柔的女性形象,体现“随类应化”的度世精神,这种演变背后,是佛教与儒家、道家思想的碰撞融合,也是不同时代精神风貌的投射。

象征体系:形与意的密码

佛菩萨的每一个细节——从手印、法器到服饰、姿态——都是一套精心设计的符号系统,旨在通过视觉语言传递深奥的教义,释迦牟尼佛的“触地印”(右手下垂手指触地),象征降伏外道、坚定道心;“禅定印”(双手叠放膝上)代表入定观空;“说法印”(双手拇指与食指相捻)则象征转法轮,这些手印并非随意设计,而是对应佛陀生平的不同事迹与修行阶段,成为信徒理解教义的“视觉经文”。

法器同样是重要的象征符号,观音菩萨手持的“杨枝净瓶”,杨枝象征“拂尘去垢”,净瓶代表“甘露普润”,寓意以慈悲智慧净化众生烦恼;文殊菩萨的“智慧剑”,象征以般若智慧斩断无明;弥勒菩萨的“净瓶”与“布袋”,则象征“欢喜包容”与“未来希望”,服饰方面,菩萨的“天衣”飘举、璎珞庄严,既体现“庄严国土”的佛教美学,也象征菩萨“具足万德”的修行境界;佛祖的“通肩大衣”与“褒衣博带”,则展现“远离分别”的出世品格。

下表列举了常见佛菩萨形象的核心象征意义:

| 形象元素 | 象征内涵 | 代表佛菩萨举例 |

|---|---|---|

| 莲花 | 出淤泥而不染,象征清净无染的佛性 | 释迦牟尼佛(坐莲台)、观音菩萨(持莲) |

| 法轮 | 佛法如轮,摧破烦恼,象征教法流转 | 释迦牟尼佛(法轮印)、药师佛(台座为法轮) |

| 千手千眼 | 慈悲周遍,智慧遍照,能寻声救苦 | 千手观音菩萨 |

| 金刚杵 | 坚固锋利,能摧破一切烦恼,象征智慧 | 金刚手菩萨、密宗护法 |

| 宝珠 | 满足众生愿求,象征般若智慧 | 观音菩萨(持宝珠)、弥勒菩萨(胸前的宝珠) |

| 拂尘 | 拂尘去垢,象征扫除妄念 | 文殊菩萨(部分形象)、太虚菩萨(道教影响) |

文化融合:本土化的智慧

佛菩萨形象的传播史,也是一部文化对话史,在与中国传统文化融合的过程中,佛教不断调整自身形态,以适应本土文化心理,观音菩萨在印度原为男性(观世音菩萨),因《法华经》中“苦恼众生,一心称名,菩萨即时观其音声”的描述,逐渐被赋予“慈悲母性”的特质,在中国演变为女性形象,甚至融入了送子、保佑平安等民间信仰,成为“家家阿弥陀,户户观世音”的世俗化神祇。

这种融合还体现在艺术形式的创新上,云冈石窟的早期造像受印度犍陀罗影响,但北魏孝文帝推行汉化改革后,佛像逐渐宽袍大袖,面容趋于清秀,融入了魏晋“秀骨清像”的审美;敦煌壁画的“飞天”,本是印度佛教中的“乾达婆”(天歌神),在中国画师的笔下,摆脱了印度飞天的犍陀罗风格,与道教的“羽人”、宫廷舞姿结合,形成了“反弹琵琶”“飘带当风”的独特艺术形象,成为中西文化交融的典范。

佛菩萨形象的本土化还与民间信仰结合,地藏菩萨因“地狱不空,誓不成佛”的大愿,被民间视为“幽冥教主”,与道教的地府信仰、民间祖先崇拜融合,形成了独特的“地藏信仰”;弥勒佛因“布袋和尚”的传说(五代时期契此和尚),以“大肚能容,笑口常开”的形象深入人心,成为民间“乐观包容”精神的象征。

精神内核:超越形象的修行指引

佛菩萨形象的终极意义,并非停留在视觉层面的庄严,而是指向内在的修行与觉悟,佛教认为,佛菩萨是“已觉悟者”,众生是“未觉悟者”,佛菩萨形象的存在,是为了让众生“见相发心”——通过观想佛菩萨的庄严相好,生起恭敬心、慈悲心,进而效仿佛菩萨的修行精神,观世音菩萨的“慈悲”精神,鼓励众生在他人苦难时伸出援手;文殊菩萨的“智慧”精神,引导众生破除我执、证悟空性;地藏菩萨的“大愿”精神,激励众生发利他之心、行难行之行。

这种“即相离相”的思维方式,正是佛教“不立文字,直指人心”的体现,佛菩萨的形象是“方便法门”,而非终极目标。《金刚经》云:“凡所有相,皆是虚妄,但见诸相非相,即见如来。”提醒信徒不应执着于形象本身,而应透过形象领悟其背后的“空性”与“慈悲”,正如禅宗所言,“青青翠竹,尽是法身;郁郁黄花,无非般若”,佛菩萨的精神其实遍布于万物,也蕴含在每个人的本心中。

相关问答FAQs

Q1:为什么有的佛菩萨形象有多只手臂或面孔?

A:多臂多面的佛菩萨形象多见于密宗佛教,称为“忿怒相”或“密相”,千手千眼观音菩萨象征“悲智双运”,千只手代表能遍护众生,千只眼代表能遍知世间;马头明王的四面八臂象征“降伏烦恼”,以忿怒相调伏刚强众生,这种形象并非“神通”的展示,而是“法身”的变现——通过多臂多面,象征佛菩萨“无碍”的慈悲与智慧,能以不同方式应化众生,满足不同根机的需求,从艺术角度看,多臂多面的构图也增强了造像的视觉冲击力,强化了庄严与神圣感。

Q2:佛菩萨是真实存在的,还是人类想象出来的?

A:从佛教教义来看,佛菩萨的存在具有“真实”与“方便”两层含义,从“胜义谛”究竟真理而言,佛菩萨是“法身”的显现,超越“存在”与“不存在”的分别,是众生本具的“佛性”的圆满体现;从“世俗谛”方便法门而言,佛菩萨的形象确实是人类根据教义与信仰需求创造的艺术符号,如释迦牟尼佛是历史人物,而阿弥陀佛、观音菩萨等则是“报身”与“应身”的化现,佛教强调“依法不依人”,佛菩萨的核心价值在于其传达的教义(如慈悲、智慧、空性),而非形象本身是否“真实存在”,正如弘一法师所言:“佛非水洗尘,尘尽佛现;法非风扫妄,妄灭心空。”