正月十二,在许多南方地区的民俗文化中是一个充满烟火气与神圣感的日子,民间称之为“菩萨巡游”日,这一习俗源于古代对神明的敬畏与祈福心理,是春节系列民俗活动的重要延续,承载着民众对新一年风调雨顺、国泰民安的朴素期盼,巡游的主角多为当地百姓信奉的“菩萨”,如妈祖、临水夫人、保生大帝、三山国王等,其仪式流程既保留着传统古韵,又因地域不同各具特色,成为连接历史与当下的文化纽带。

菩萨巡游的起源与演变

菩萨巡游的源头可追溯至先秦时期的“蜡祭”与“社祭”,古人通过祭祀土地神、谷神等自然神灵,祈求农业丰收,随着佛教、道教与民间信仰的融合,逐渐演变为以地方守护神为核心的巡游活动,正月十二处于春节“闹元宵”前夕,此时年味正浓,民众在结束年前年后忙碌的祭祀后,通过巡游进一步强化与神明的“互动”,既是对神明庇佑的感恩,也是将“神力”引入日常生活的象征。

在不同历史时期,巡游的形式不断丰富:唐代时已有“庙会+巡游”的雏形,宋代随着市民文化兴起,巡游中加入了戏曲表演、杂耍等娱乐元素;明清时期,宗族力量介入,巡游成为凝聚宗族认同的重要方式;现代则更注重文化传承与文旅融合,部分地区的巡游被列入非物质文化遗产名录,吸引着八方游客。

巡游的主要流程与仪式

菩萨巡游是一场集宗教、民俗、艺术于一体的综合性活动,其流程严谨而富有层次,大致可分为“起驾—巡游—驻驾—回銮”四个阶段,每个环节都蕴含着特定的文化寓意。

起驾:神明“出殿”的庄严序幕

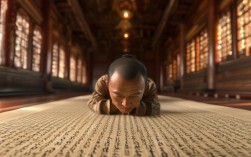

清晨,信众们会先到庙中举行“起驾仪式”,道士或庙祝诵经祝祷,为神像“开光”“净身”,随后由德高望重的长者或族长,在鞭炮声与锣鼓声中,小心翼翼地将神像从神龛中请出,安置于装饰华丽的神轿(或称“辇轿”)内,神轿多为木质雕花,镶嵌金箔,轿顶常立有神兽造型(如麒麟、狮子),象征神威,起驾前,信众会向神像敬献供品(如五谷、牲礼、水果、糕点等),并焚香祈祷,请求神明“体察民情,庇佑一方”。

巡游:神明“巡视”辖境的盛大旅程

起驾后,神轿在仪仗队的簇拥下开始巡游,巡游路线通常经过村庄的主要街道、集市、宗祠等重要场所,目的是让神明“巡视”辖境,驱邪纳福,仪仗队包括锣鼓队、唢呐队、彩旗队、舞龙舞狮队等,报马队”(装扮成古代差役的人员)会举着“肃静”“回避”牌开道,既显威严,又增添趣味。

沿途民众会自发摆设香案,焚香跪拜,有的家庭还会在门前悬挂“灯彩”或“祈福联”,等待神轿经过时“接福”,孩童们会被大人戴上“平安符”或“长命锁”,争相触摸神轿,祈求健康成长;商贩们则会在路边摆摊,售卖小吃、玩具,形成热闹的“庙街”,巡游因此兼具宗教仪式与社区联欢的双重功能。

驻驾:神明“歇脚”的互动环节

部分地区的巡游会在中途设置“驻驾点”(如古戏台、广场或临时搭建的神棚),举行“祭神”或“娱神”活动,请戏班上演地方戏(如潮剧、莆仙戏),剧目多为《三国演义》《封神榜》等与神明相关的故事,既是对神明的献礼,也满足了民众的娱乐需求;驻驾点还会举行“掷筊”(占卜)活动,信众通过掷筊杯向神明请示问题,如“今年是否适宜盖房”“生意能否顺利”等,以神明的“旨意”指导生活。

回銮:神明“归位”的圆满收尾

傍晚时分,巡游队伍返回庙宇,举行“回銮仪式”,此时庙中会再次点燃香烛,信众们将神像小心翼翼地抬回神龛,道士诵经“送神”,感谢神明一天的“辛劳”,回銮后,部分地方还会举行“抢花炮”活动,将炮竹投向人群,抢到“花炮”者被认为会得到神明的特别眷顾,成为当年的“福星”,这一习俗既刺激又充满仪式感,为巡游画上圆满句号。

地域特色:多元文化的生动体现

中国地域辽阔,不同地区的菩萨巡游在神明信仰、仪式细节上呈现出鲜明的地域特色,共同构成了一幅丰富多彩的民俗画卷。

| 地区 | 巡游神明 | 特色仪式 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 福建莆田 | 妈祖 | “妈祖绕境”,信众抬着妈祖神像沿海岸线巡游,途经渔村时渔民会献上“海祭”供品 | 祈求出海平安、渔业丰收,体现沿海居民对海洋的敬畏与依赖 |

| 广东潮汕 | 三山国王 | “标旗”活动,各宗族组织青少年扛着写有姓氏的旗帜随神轿巡游,比拼旗帜数量与高度 | 凝聚宗族力量,彰显“同姓同宗”的认同感,历史上也用于抵御外敌、保卫家园 |

| 台湾宜兰 | 保安大帝 | “炸寒单”,男性赤裸上身,将点燃的鞭炮绑在身上,以“炸寒单”的勇气祈求祛病消灾 | 体现“以刚克刚”的民间信仰,认为通过承受“火”的考验,能驱除邪祟、带来健康 |

| 浙江温州 | 陈十四夫人 | “娘娘轿”巡游,神轿由女性抬举,沿途女性会争相摸轿,祈求子嗣或平安 | 祭拜生育女神,反映传统社会中女性对生育安全的期盼,也体现女性在民俗中的主体性 |

文化内涵:信仰与生活的交织

菩萨巡游看似是“迷信”活动,实则蕴含着深刻的文化价值,它是民间信仰的“活态载体”,通过仪式化的行为,将“天人合一”“善恶有报”等传统价值观传递给一代代民众;它是社区认同的“黏合剂”,巡游中无论是筹备、参与还是观看,都打破了日常的疏离感,增强了邻里间的情感联结;它更是非遗传承的“舞台”,巡游中的舞龙舞狮、传统音乐、手工艺制作(如神轿制作、彩扎)等,都在实践中得到保护与延续。

在现代社会,菩萨巡游逐渐从单纯的宗教仪式转变为“文化IP”,许多地方通过创新巡游形式(如融入现代灯光秀、非遗展示)、结合文旅宣传,让古老习俗焕发新生,福建莆田的妈祖巡游已成为海峡两岸文化交流的重要平台,吸引着台湾及东南亚的信众参与;广东潮汕的“老爷巡游”通过短视频传播,让更多人感受到民俗的魅力。

相关问答FAQs

Q1:正月十二菩萨巡游和其他日子(如元宵节)的巡游有什么区别?

A1:时间与主题不同是主要区别,正月十二巡游多围绕“祈福驱邪”展开,神明被视为“年度守护者”,巡游目的是为新的一年“开好头”;而元宵节巡游(如福建泉州“嗦啰嗹”)更侧重“闹元宵”的娱乐性,主题多为“迎神赛会”,融合了赏花灯、猜灯谜等元宵习俗,氛围更欢快,正月十二巡游的神明多为地方“本土神”,元宵节则可能包含更多“天官”“地官”等道教神明的元素。

Q2:为什么不同地区供奉的菩萨不同?巡游神明的选择有何依据?

A2:不同地区供奉的菩萨差异,主要与历史移民、地理环境、地方传说有关,沿海地区多供奉妈祖(海神),因渔业发达,依赖海洋生存;福建、浙江等地多供奉临水夫人(陈靖姑,生育女神)、保生大帝(吴夲,医神),反映了对生育健康、祛病消灾的需求;潮汕地区供奉三山国王,则与古代移民开垦、守护家园的历史相关,巡游神明的选择通常遵循“本土化”原则,即神明的职能需与当地民众的核心需求(如农业、渔业、健康)相契合,这样的信仰才更具凝聚力。