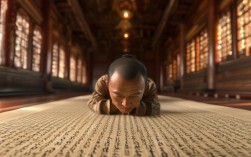

在传统文化中,“菩萨耳朵”常被用来形容一种兼具慈悲与智慧的人格特质——这样的人,往往拥有超乎常人的倾听力、同理心与包容度,如菩萨般以柔软心接纳世间百态,以智慧心化解人间困厄,他们或许并非刻意追求完美,却在举手投足间传递着温暖与力量,成为身边人信赖的“树洞”与“灯塔”,从人际交往到处事原则,从内心修养到外在影响,“菩萨耳朵的人”究竟是怎样一种存在?或许可以从以下几个维度细细描摹。

人际交往中的“倾听者”:听见言外之意,接住未尽之语

菩萨耳朵的人,听得进”,他们与人交谈时,从不急于打断或表达自己,而是将注意力全然放在对方身上:眼神专注,身体微微前倾,甚至能捕捉到对方语气中的一丝颤抖、眼神中的闪躲——这些未被言说的情绪,往往才是沟通的“潜台词”,比如朋友抱怨工作压力大,表面是说“任务太多”,实则可能渴望被肯定“我已经尽力了”;老人反复念叨旧事,并非记忆力衰退,而是期待被看见“那些年我也曾风光过”,菩萨耳朵的人能穿透语言的表层,触摸到背后的需求:他们不会说“这有什么好烦的”,而是回应“你一定觉得很难受吧”;不会敷衍“知道了”,而是追问“后来怎么样了?”,这种“听见”不是被动的接收,而是主动的共情,让对方感受到“我的存在被看见,我的情绪被接纳”。

更难得的是,他们“听得懂”,面对不同立场的声音,他们不急于评判“对错”,而是先尝试理解背后的逻辑:固执的人或许曾因妥协受伤,尖锐的人可能藏着不被认可的脆弱,正如一位老师曾对菩萨耳朵的学生说:“当你愿意蹲下来,和孩子的高度对话时,才能明白他为什么非要抢那支蜡笔——那不是调皮,是想画一朵‘妈妈最喜欢的花’。”这种理解不是纵容,而是对人性复杂性的敬畏:他们知道每个人都在自己的认知里打转,与其争辩,不如先陪对方走一段路。

处事中的“调和者”:以柔克刚,以退为进

菩萨耳朵的人,往往带着一种“不争”的智慧,他们深知“水善利万物而不争”,面对矛盾时,不习惯做“裁判”,更愿意做“桥梁”,家庭聚会中,亲戚因琐事争吵,他们不会站队指责,而是端上一杯茶笑着说:“妈,您看爸这话说急了,他是怕您累着;爸,妈也是担心家里乱,您俩的心不都是一样的吗?”——三言两语间,将对立的情绪转化为“我们本是一家人”的共识,职场中,同事因方案分歧闹僵,他们不会和稀泥,而是分别倾听双方的想法:“A觉得这个数据更稳妥,B觉得这个创意更有亮点,要不我们把两者结合试试?您俩的经验加起来,肯定能做出更好的方案。”

这种“调和”并非没有原则,而是懂得“抓大放小”,他们清楚什么必须坚持(比如诚信、底线),什么可以包容(比如习惯差异、无心之失),就像一位菩萨耳朵的长者处理邻里纠纷:楼下抱怨楼上漏水,楼上说“不是故意的”,长者没有让楼上立刻赔偿,而是问:“楼下的墙皮掉了,看着肯定心疼;楼上也不是存心,以后多注意就好,要不今天一起吃个饭,当是认识了?”——既维护了楼下的权益,又给了楼下面子,更让矛盾变成了人情,这种“退一步”,不是软弱,而是看到了“关系比对错更重要”:一时的输赢可能带来快意,但长久的和谐才能滋养人心。

困境中的“定海神针”:稳得住情绪,扛得住压力

菩萨耳朵的人,内心往往藏着一份“静气”,生活总有波澜:亲人重病、事业受挫、朋友背叛……他们也会痛苦、迷茫,但很少被情绪吞噬,就像大海表面可能波涛汹涌,深处却总是平静——因为他们懂得“接纳比对抗更重要”,一位朋友曾分享:母亲确诊癌症时,她整夜失眠,而菩萨耳朵的姐姐却每天给她打电话,平静地说:“医生说还有治疗方案,咱们今天就列个清单,把要做的事一件件完成;想哭就哭,哭完我陪你做饭。”这种“稳”不是麻木,而是“知道问题不会因焦虑解决,不如把力气用在当下”。

他们不仅能稳住自己,还能成为他人的“情绪锚点”,当你被误解而委屈落泪时,他们不会说“别哭了”,而是递上纸巾,轻轻拍拍你的背:“我知道你心里难受,慢慢说,我听着”;当你因失败一蹶不振时,他们不会灌鸡汤,而是陪你复盘:“这次哪里没做好?下次怎么改进?就算再失败,我还在呢。”这种“在场”,比任何道理都有力量——因为他们传递的不是“你必须坚强”,而是“你可以脆弱,我陪你面对”。

生命中的“发光体”:不刻意行善,却温暖了世界

菩萨耳朵的人,常常在不经意间“发光”,他们不会标榜自己“善良”,却总在细节里流露慈悲:下雨天看到没带伞的老人,会默默撑过去;同事生病,会记得带一份清淡的粥;路上遇到流浪猫,会买些食物放在固定角落,这些事或许微小,却像春雨般“润物细无声”,就像小区里的保洁阿姨,总记得每户人家的垃圾投放习惯,谁家有老人会顺手帮着扔垃圾,谁说“谢谢”她会笑着摆摆手:“顺手的事,你们上班也辛苦。”——菩萨耳朵的人,往往就是这样“普通人”,却因这份“看见”与“体谅”,让周围的世界变得柔软。

他们的“善”,不是刻意为之的“功德”,而是“己所不欲,勿施于人”的本能,看到弱者会想“我能帮一把”,看到伤害会想“能不能避免”,这种“感同身受”的能力,让他们无法对苦难视而不见,正如一位禅师所说:“菩萨畏因,凡夫畏果。”菩萨耳朵的人,正是因为懂得“每一个善念都可能结出善果”,所以会在日常中种下温柔的种子。

菩萨耳朵的人的核心特质与行为表现

| 核心特质 | 具体行为表现 |

|---|---|

| 深度倾听力 | 专注对话,不轻易打断;捕捉对方言外之意(情绪、需求);回应时体现“被看见”的共情。 |

| 高度包容度 | 接纳差异,不轻易评判;对无心之失宽容;在矛盾中优先考虑“关系”而非“对错”。 |

| 情绪稳定性 | 面对困境能保持冷静;接纳自身情绪,不压抑也不泛滥;成为他人的“情绪稳定器”。 |

| 柔和智慧 | 以柔克刚,不争一时输赢;抓大放小,坚守底线;用“退一步”换取“长久和”。 |

| 本能的慈悲心 | 主动行善,细节处体现关怀;对苦难感同身受,无法视而不见;行善不刻意,不求回报。 |

或许有人会问:“菩萨耳朵的人,是不是意味着要牺牲自己,委屈求全?”其实不然,他们的“柔软”不是软弱,“包容”不是纵容,“倾听”不是失去自我——相反,正因为内心有坚定的原则和丰盈的爱,才能向外传递温暖,就像一棵大树,根扎得深,才能为路人遮风挡雨;心定得稳,才能听见世界的声音,也听见自己内心的声音。

愿我们都能在生活中遇见“菩萨耳朵”的人,也愿我们努力成为这样的人:以耳倾听,以心包容,让善意在每一次“听见”中流转,让温暖在每一次“懂得”中生长。

相关问答FAQs

Q1:菩萨耳朵的人是不是没有原则,只会一味退让?

A:并非如此,菩萨耳朵的人有清晰的底线和原则,他们的“退让”是为了化解矛盾、维护关系,而非无底线的妥协,当触及核心原则(如诚信、尊严、伤害他人)时,他们会温和而坚定地表达立场,只是方式更注重“理解”而非“对抗”,比如面对不公,他们不会激化冲突,而是先尝试沟通:“我理解你的立场,但这件事确实让我很难受,我们一起看看怎么解决更好?”——既坚守了自我,也留有余地。

Q2:如何培养“菩萨耳朵”的特质?

A:培养“菩萨耳朵”可以从三个层面入手:一是练习“倾听”,放下手机和评判,专注对话中对方的语气、表情和潜台词,试着问自己“他真正需要什么”;二是学习“换位思考”,遇到不同意见时,先问自己“如果我是他,会有什么感受和想法”;三是修炼“情绪稳定”,遇到困境时先深呼吸,接纳自己的情绪,再思考解决方案,同时多观察身边人的需求,从小事做起传递关怀——比如多一句问候、多一次倾听,慢慢就能让内心变得更柔软、更有力量。