唐代菩萨造像作为中国佛教艺术的巅峰代表,不仅承载着宗教信仰的精神内核,更折射出唐代开放包容的文化气象与丰腴华贵的时代审美,其特征可从体态面相、服饰装饰、材质工艺及风格演变等维度展开,既延续印度佛教艺术的基因,又深度融入中原文化特质,形成独具一格的艺术范式。

体态与面相:从“秀骨清像”到“丰腴华贵”的审美嬗变

唐代菩萨的体态与面相随时代变迁呈现出清晰的阶段性特征,深刻反映了社会审美思潮的演变。

初唐时期(618-712年),菩萨造像仍受隋代“秀骨清像”余绪影响,体态修长挺拔,肩窄腰直,比例略长于真人,保留着北朝以来清秀瘦削的遗风,面相多呈椭圆型,眉目清俊,鼻梁高挺,唇线柔和,眼神含蓄内敛,略带沉思之态,整体气质偏向空灵出世,如龙门石窟宾阳三洞的唐代早期菩萨立像,体态轻盈,衣纹流畅,面相清秀中透着庄严,体现出初唐艺术对“清雅”的追求。

盛唐时期(713-765年),随着国力鼎盛与审美观念的转变,菩萨造像迎来“丰腴华贵”的巅峰,体态变得丰满圆润,肩宽胸厚,腰肢微扭,呈“S”形曲线,动态感十足,如敦煌莫高窟130窟的都督夫人礼佛图中的菩萨,体态丰腴而不臃肿,姿态舒展自然,尽显雍容气度,面相则转向饱满圆润,额宽颐丰,下巴圆润如月,眉如弯月,眼睑微垂,眼波流转间带着慈祥与温婉,嘴角常含浅笑,神情既庄严又充满世俗化的亲和力,这种“丰满”不仅是外在形态的变化,更是盛唐“以胖为美”的社会审美在宗教艺术中的投射,象征着丰饶与安乐。

中晚唐时期(766-907年),菩萨体态进一步丰腴,甚至略带臃肿,面相更显圆润,五官比例趋于柔和,眼型变大,眉眼间距稍宽,神情更贴近世俗生活,少了盛唐的雍容大气,多了亲切温厚的民间气息,如敦煌莫高窟晚唐的菩萨彩塑,面容圆润如满月,体态略松散,衣纹线条趋于平缓,整体风格更贴近普通人的审美情趣。

服饰与装饰:繁缛华丽与世俗交融的视觉盛宴

唐代菩萨的服饰与装饰是其艺术感染力的核心,既遵循佛教造像仪轨,又融入唐代服饰的时尚元素,呈现出“繁缛华丽”与“世俗交融”的双重特质。

天衣与披帛:飘逸与华丽的动态美

菩萨的“天衣”(即袈裟式外衣)在唐代从早期的“通肩式”“偏袒右肩式”逐渐演变为“褒衣博带”式,更贴近中原士人的服饰风格,衣领多为对襟或斜襟,衣缘饰有精美的联珠纹、宝相花或卷草纹,纹样细腻繁复,披帛是唐代菩萨的重要装饰,从双肩垂下,绕臂后自然飘落,初唐披帛较窄,线条简洁;盛唐披帛加宽,呈“U”形或“X”形绕臂,末端呈波浪状垂落,随着体态扭动而飘逸生姿,如敦煌莫高窟158窟的菩萨像,披帛轻薄如纱,绕臂翻飞,营造出“吴带当风”的动感美。

璎珞与首饰:富贵与宗教象征的融合

璎珞是菩萨身份的重要标识,唐代菩萨的璎珞装饰极为华丽,从初唐的单层或双层珠串,发展到盛唐的多层复合璎珞,包含项圈、臂钏、腕钏、腰饰等,材质模拟珍珠、玛瑙、宝石,纹样既有宝相花、莲花等宗教符号,也有卷草、花鸟等世俗题材,如龙门石窟奉先寺的卢舍那大佛胁侍菩萨,璎珞层层叠叠,镶嵌“宝石”,与丰腴的体态相映成趣,彰显出盛唐的富贵气象,冠饰同样考究,初唐多戴简单的化佛冠(冠上有小佛像),盛唐则发展为高耸的三面冠或花冠,冠饰上饰以宝珠、凤凰、化佛等,如敦煌莫高窟130窟的菩萨花冠,以牡丹、莲花为主题,纹饰繁复,工艺精湛,体现了唐代首饰制作的最高水平。

下装与鞋履:实用与审美的统一

菩萨下装多为裙装,初唐裙身较窄,裙长及地,裙摆线条流畅;盛唐裙身加宽,裙腰提高,裙摆呈喇叭状,外层裙常披搭“覆肩”,内层裙为“衬裙”,形成多层裙摆的层次感,如敦煌莫高窟130窟的菩萨裙装,多层裙摆重叠,纹饰以红、绿、蓝等色彩交替,艳丽夺目,鞋履多呈“云头履”或“如意履”,鞋尖上翘,饰有祥云或莲花纹样,既符合宗教造像的庄严性,又融入了唐代贵族服饰的时尚元素。

材质与工艺:多元媒介下的技艺巅峰

唐代菩萨造像的材质丰富多样,包括石雕、泥塑、木雕、金铜造像等,每种材质都孕育出独特的工艺风格,共同铸就了唐代佛教艺术的辉煌。

石雕以龙门石窟、云冈石窟(唐代部分)为代表,多采用石灰岩或大理石,雕刻技法圆熟,线条流畅,注重体块感与层次感,如龙门石窟奉先寺的卢舍那大佛胁侍菩萨,石雕浑厚饱满,衣纹褶皱自然,璎珞的立体感极强,展现了唐代工匠“以形写神”的高超技艺。

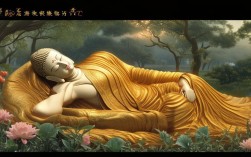

泥塑以敦煌莫高窟、麦积山石窟为代表,多采用木骨泥塑,表面施以彩绘,色彩鲜艳如新,唐代泥塑菩萨注重“塑绘结合”,先以泥塑塑造主体轮廓,再以彩绘勾勒细节,如面部的晕染(“凹凸法”)、衣纹的色彩分层,使造像更具真实感与感染力,敦煌莫高窟158窟的涅槃像胁侍菩萨,泥塑体态丰腴,彩绘色彩以朱红、石绿、金为主,面容慈祥,衣纹细腻,堪称唐代泥塑的巅峰之作。

金铜造像多出自皇室或贵族供养,材质以青铜鎏金为主,工艺复杂,包括失蜡法、錾刻、镶嵌等,如法门寺地宫出土的唐代鎏金菩萨像,体态小巧精致,鎏金工艺精湛,璎珞、冠饰上镶嵌珍珠、宝石,尽显皇家气派,这类造像多用于宫廷或重要寺院,工艺水平代表了唐代金属工艺的最高成就。

风格演变与时代分期:从宗教神圣到世俗亲切

唐代菩萨造像的风格演变与唐代社会的政治、文化变迁紧密相连,可分为三个阶段,呈现出从“宗教神圣”到“世俗亲切”的过渡轨迹。

| 时期 | 体态特征 | 面相特征 | 服饰与装饰 | 整体风格 |

|---|---|---|---|---|

| 初唐(618-712年) | 修长挺拔,比例略长 | 椭圆面相,眉目清俊 | 天衣简洁,披帛窄,璎珞单层 | 清秀空灵,融合西域风格 |

| 盛唐(713-765年) | 丰腴圆润,S形曲线 | 饱满圆润,额宽颐丰,含笑 | 天衣华丽,披帛飘逸,璎珞多层繁复 | 雍容华贵,鼎盛本土化 |

| 中晚唐(766-907年) | 丰腴略臃肿,姿态松散 | 面相圆润,五官比例柔和 | 服饰繁复,璎珞世俗化,纹饰贴近生活 | 世俗亲切,民间气息浓厚 |

初唐作为唐代艺术的奠基期,菩萨造像仍带有西域风格的影响,如面相深目高鼻的遗存,但整体开始向中原审美转变;盛唐是艺术的巅峰期,国力强盛使佛教艺术彻底本土化,菩萨造像成为“盛唐气象”的视觉符号;中晚唐随着国力衰退,佛教艺术逐渐走向世俗化,菩萨造像更贴近普通人的审美与情感,少了宗教的神秘感,多了生活的烟火气。

相关问答FAQs

Q1:唐代菩萨的“丰腴”特征是如何形成的?

A1:唐代菩萨“丰腴”特征的形成是多重因素共同作用的结果,盛唐时期国力鼎盛,社会富庶,“以胖为美”成为主流审美观念,这种审美倾向直接影响了菩萨造像的体态塑造,使其从早期的清秀瘦削转向丰满圆润,佛教艺术在唐代完成了本土化进程,菩萨造像逐渐脱离印度犍陀罗、秣菟罗风格的“瘦骨相”,融入中原文化对“丰饶”“安乐”的向往,丰腴的体态象征着国泰民安与福报,唐代佛教的世俗化趋势也促使菩萨形象更贴近世俗生活,丰满的体态更能让普通信众产生亲切感,强化了宗教的感染力。

Q2:唐代菩萨与印度、西域菩萨有哪些文化融合的体现?

A2:唐代菩萨造像在文化融合上体现得尤为突出,既保留了印度佛教艺术的基因,又吸收了西域文化的元素,最终形成独特的唐代风格,在印度影响方面,菩萨的“宝冠”“璎珞”“天衣”等基本造型源于印度犍陀罗艺术,如化佛冠、莲花手印等宗教符号;西域影响则体现在服饰纹样与动态姿态上,如早期菩萨的“胡服”元素(窄袖、条纹裤)、联珠纹饰等,受西域粟特、波斯文化影响,而本土化融合则表现为:体态从“深目高鼻”变为中原人的“圆脸丰颊”,服饰从“通肩式”变为“褒衣博带”,纹饰从宗教符号为主融入宝相花、牡丹等中原传统花卉,整体气质从“出世空灵”变为“入世雍容”,最终形成了“中西合璧”的唐代菩萨艺术范式。