在佛教文化传播的语境中,“演法法师图片”不仅是一种视觉记录,更是弘法精神的具象化呈现,演法法师作为佛教僧人,其图片往往承载着传递佛法智慧、展现僧人修行风貌、连接信众心灵的多重功能,这些图片通过特定的视觉符号、场景氛围与人物姿态,将抽象的佛教教义转化为可感可知的形象语言,让不同文化背景的人们得以直观感受佛法的慈悲与智慧。

演法法师弘法精神的核心内核

演法法师的弘法实践以“解行并重”为根本,强调将佛法义理与现实生活相结合,其图片所传递的精神内核,首先体现为“慈悲济世”的菩萨情怀,无论是深入偏远地区讲经说法,还是参与慈善帮扶活动,法师的图片常以“与民同乐”“俯身倾听”的姿态,展现对众生的平等关爱,在乡村弘法的图片中,法师可能身着朴素僧衣,蹲坐在田埂与村民交谈,眼神温和,手势自然,这种“接地气”的形象打破了宗教的疏离感,让佛法以“生活智慧”的方式融入大众认知。

“智慧观照”是法师图片的另一核心特质,禅修场景下的法师图片尤为突出:或闭目端坐于蒲团,双手结印,周遭环境静谧,仅见烛光摇曳、青烟袅袅;或立于山巅远眺,衣袂翻飞间目光沉静,传递出“应无所住而生其心”的禅意,这类图片通过光影对比、构图留白,营造出“空灵而深邃”的视觉氛围,引导观者从具象画面中体悟“心无所执”的智慧境界。

演法法师图片的视觉符号与象征意义

演法法师图片的感染力,源于对佛教传统符号的巧妙运用与现代化诠释,以下是常见视觉符号及其象征意义的分析:

| 视觉符号 | 具体表现 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 僧衣 | 褐色、黄色为主的朴素长袍,整洁无缀饰 | 出家僧人的“放下执著”,象征简朴与清净 |

| 手印 | 说法印(拇指与食指相捻,其余手指自然伸展) | 佛法的智慧传递,开示众生 |

| 环境元素 | 莲花、古树、经书、香炉 | 莲花(清净无染)、古树(智慧传承)、经书(真理载体)、香炉(虔诚供养) |

| 表情姿态 | 微笑平和,眼神专注或慈悲 | 内心的喜悦与安定,对众生的怜悯与关怀 |

以“说法印”为例,这一手势在法师讲经图片中高频出现,其手指形态既模仿佛陀讲经时的经典姿态,又通过指尖的微妙弧度传递“不疾不徐”的从容,暗合“佛法非言语所能尽述,需用心体悟”的深意,而环境中的“莲花”元素,即便只是背景中的一抹淡彩,也能强化“烦恼即菩提”的修行隐喻,让画面在视觉美感之外更具精神厚度。

不同场景下的法师图片解读

演法法师的图片因弘法场景不同,呈现出多元的叙事风格,每种场景都对应特定的佛法传播维度:

讲经说法场景

此类图片多聚焦于“互动感”:法师可能立于讲台,身后是“诸法因缘生”的书法屏风;或围坐于信众之中,手持经书逐句讲解,听众或凝神记录,或点头微笑,构图上常采用“对称式”或“环形布局”,突出法师作为“引导者”的中心地位,同时通过信众的专注神情,传递“法不孤起,仗缘方生”的共修理念。

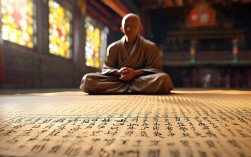

禅修实践场景

禅修图片以“静”为魂,常见于寺院禅堂、山林茅舍或水边石畔,法师或结跏趺坐,身姿挺拔如松;或经行漫步,步伐缓慢均匀,光影上多采用“侧光”或“逆光”,在法师轮廓边缘形成柔和光晕,营造出“空寂而充满生机”的氛围,这类图片摒弃多余装饰,以极简构图引导观者向内观照,契合“禅在平常心”的修行本质。

慈善公益场景

法师参与慈善活动的图片,则充满“人间烟火气”,在孤儿院与儿童玩耍时,法师可能蹲下身让孩儿触摸念珠;在养老院为老人喂饭,动作轻柔如待亲人,画面色彩温暖,捕捉法师与民众“手拉手”“对视微笑”的细节,传递“佛法不离世间觉”的理念——弘法不仅是讲经说法,更是将慈悲化为具体的行动,在利他中完成自利。

图片对信众与大众的精神价值

演法法师图片在当代社会具有重要的文化传播与心灵疗愈功能,对信众而言,这些图片是“修行参照”:法师平和的表情、专注的姿态,成为信众在焦虑生活中“安顿身心”的视觉锚点;图片中的弘法场景,则让“独修”的信众感受到“共修”的力量,强化对佛教社群的归属感。

对非信众而言,法师图片是“文化窗口”:通过法师朴素的生活姿态、对自然的敬畏(如植树护生图片)、对弱势群体的关怀(如救灾赈灾图片),大众得以跳出“佛教=神秘主义”的刻板印象,认识到佛法“积极入世”的一面,这种“去符号化”的呈现,为不同信仰者搭建了理解与对话的桥梁,彰显了佛教文化的包容性与当代价值。

相关问答FAQs

Q1:演法法师图片中的“微笑”是否只是表情管理,还是内在修为的真实体现?

A:法师的微笑是内在慈悲与智慧的自然流露,而非刻意为之的表情管理,佛教强调“心净则国土净”,长期的禅修与观照修行,会使法师内心充满喜悦与安定,这种“法喜”会通过眼神、表情等细微之处展现,形成温暖而有力的感染力,并非表演性的“社交微笑”。

Q2:普通人如何通过观看演法法师图片获得启发?

A:普通人可从法师图片中关注“当下”的力量——例如法师禅修时的专注、与民众互动时的真诚、面对困境时的从容,这些细节提醒我们:修行不必远离生活,在日常的行住坐卧中保持觉察、以善待人,便是佛法的实践,图片中的“静”与“简”,也能引导我们反思现代生活的浮躁,学会在简单中寻找内心的平静。