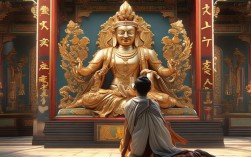

大佛殿作为佛教寺院的核心建筑,是僧侣诵经礼佛、信众朝拜祈福的圣地,殿内供奉的菩萨不仅是宗教信仰的载体,更是佛教智慧与艺术美学的结晶,这些菩萨造像融合了印度佛教文化与中国传统审美,每一尊都蕴含着深刻的象征意义与精神内涵,共同构成大佛殿庄严而神圣的空间氛围。

大佛殿内的菩萨常以“释迦三尊”或“华严三圣”等形式布局,主尊两侧多侍立文殊、普贤等菩萨,后方或单供奉观音、地藏等,形成层次分明的信仰体系,以下为常见菩萨的基本信息概览:

| 名称 | 形象特征 | 象征意义 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 文殊菩萨 | 顶结五髻,手持慧剑,骑青狮 | 大智慧,断烦恼 | 《文殊师利般若经》 |

| 普贤菩萨 | 头戴五佛冠,手持如意,骑六牙白象 | 大行愿,实践菩萨道 | 《华严经》 |

| 观音菩萨 | 千手千眼或手持净瓶杨柳,结跏趺坐 | 大慈悲,救苦救难 | 《法华经·普门品》 |

| 地藏菩萨 | 头戴毗卢冠,手持锡杖或莲花 | 大愿力,地狱救度 | 《地藏菩萨本愿经》 |

文殊菩萨居左,象征“般若智慧”,其顶结五髓代表《华严经》中“五智圆满”(法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智),手持慧剑寓意以智慧之剑斩断无明烦恼,青狮坐骑则象征智慧威猛,能伏伏众生心念,在汉传佛教中,文殊被视为“七佛之师”,学子常拜文殊,祈愿开启智慧、学业精进,其造像线条刚劲,面容沉静,透露出洞察世事的通达。

普贤菩萨居右,代表“行愿实践”,六牙白象象征“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),白象的沉稳寓意愿行广大,德行清净;手持如意则代表满足众生善愿,普贤以“十大愿王”导归极乐,成为大行菩萨的典范。《华严经》中,他与文殊共辅毗卢遮那佛,体现“悲智双运”的修行理念,造像上,普贤面容慈悲,身披袈裟,衣纹流畅,展现出“难行能行,难忍能忍”的坚定道心。

观音菩萨常侍于佛后或单独供奉,多为“千手千眼观音”或“送子观音”形象,千手千眼象征“悲智双运,遍观十方”,能以无量妙手救度众生;净瓶杨柳则表“甘露遍洒,除热恼”,作为“大慈大悲”的象征,观音信仰深入民间,其造像姿态多样:或立或坐,面容温柔,传递着“众生度尽,方证菩提”的悲愿,在汉传佛教中,观音逐渐融合本土文化,如“妙善公主”传说,使其更贴近信众的精神需求。

地藏菩萨则以“地狱不空,誓不成佛”的大愿著称,造像多为结跏趺坐,手持锡杖(振开地狱之门)或莲花(清净无染),他头戴毗卢冠,身着袈裟,面容沉静而坚定,彰显“我不入地狱,谁入地狱”的担当,地藏信仰与中国孝道文化深度融合,成为连接世俗伦理与宗教修行的重要纽带,信众常祈求其超度亡灵、护佑家宅。

这些菩萨造像在艺术风格上随时代演变:唐代造像丰满圆润,体现“盛唐气象”;宋代趋于写实细腻,衣纹如流水般自然;明清时期装饰繁复,金漆彩绘华丽,彰显皇家信仰的庄重,无论是木雕、石雕、泥塑还是铜铸,都凝聚着古代工匠的匠心,让冰冷的造像充满宗教温度与艺术生命力,大佛殿的菩萨,不仅是宗教的象征,更是人类对智慧、慈悲与永恒追求的具象化,他们在香火缭绕中静默伫立,见证着千年信仰的传承与文化的交融。

FAQs

-

问:大佛殿的菩萨和佛陀有什么区别?

答:在佛教中,“佛”指自觉、觉他、觉行圆满者,如释迦牟尼佛,是修行果位的最高成就;“菩萨”则指“觉有情”,虽已开悟但尚未成佛,发愿救度众生,修行过程中需积累福德智慧,简单说,佛是“圆满者”,菩萨是“修行者”,大佛殿中佛陀为主尊,菩萨为胁侍或护法,共同构成佛教的教义体系。

-

问:为什么有些大佛殿供奉千手观音?和其他观音形象有何不同?

答:千手观音是观音菩萨的化身之一,因“千手千眼”象征“悲智双运,遍观十方,救度无量众生”,传说观音因度众生心切,誓愿身生千手千眼,后得佛祖加持而成,与其他观音形象(如杨柳观音、送子观音)相比,千手观音更强调“救度的普遍性”,千手代表能施予无量帮助,千眼代表能洞察众生苦难,体现观音菩萨“有求必应”的广大慈悲,常被信众祈求消灾免难、福慧增长。